【共同利用】平成28年度共同利用客員教員公募及び共同利用公募

【締切】平成27年10月30日(金)

詳細:共同利用・共同研究ページ

No22 (2015年9月)特集:”移動する”低周波微動をプレート境界浅部で発見

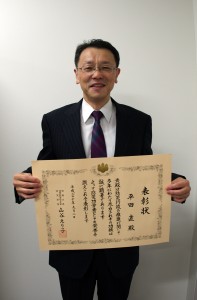

【受賞】平田直教授が「平成27年度防災功労者防災担当大臣表彰」を受賞

地震予知研究センターの平田 直 教授が、「平成27年度防災功労者防災担当大臣表彰」を受賞しました。

「防災功労者防災担当大臣表彰」とは、日ごろから防災に関し、防災思想の普及又は防災体制の整備に尽力され、あるいは災害時における防災活動に顕著な功績のあった個人又は団体を、内閣府が表彰するもので、「防災週間」における各種行事の一環としてされているものです。

功績の概要:

「同氏は、観測地震学において優れた成果を残しており、最先端の研究・教育と地域の防災力の向上に幅広く貢献するほか、防災行政へ有用な提言を行うなど、その活動は非常に幅広いものである。 また、研究活動においては、大規模かつ集中的な観測によって地殻の不均質構造と微小地震活動の時間的・空間的分布の関係を明らかにするなどの取り組みを行っており、高い学術成果を挙げている。また、(一社)防災教育普及協会の会長を務め、防災教育の普及に積極的に取り組むなど、多岐にわたる活動を行っている。 さらに、防災行政において、「防災関連調査研究の戦略的推進ワーキンググループ」(中央防災会議 防災対策実行会議)副主査、「首都直下地震モデル検討会」(中央防災会議)委員、「防災教育チャレンジプラン」実行委員を務め、首都直下地震が発生した場合の震度分布・津波だか等の推計、防災対策に関する調査・研究の戦略的推進に向けた取組み方針の策定において、幅広い知見から数多くの有用な提言を行うなど、防災体制の整備に多大な貢献をした。」

JST日本・アジア青少年サイエンス交流事業(3)/JST Sakura Science Plan 2015 (3)

JST日本・アジア青少年サイエンス交流事業

最終日:送別会の時の集合写真

JST Sakura Science Plan

Last day: at the fairwell party.

JST日本・アジア青少年サイエンス交流事業(2)/JST Sakura Science Plan 2015 (2)

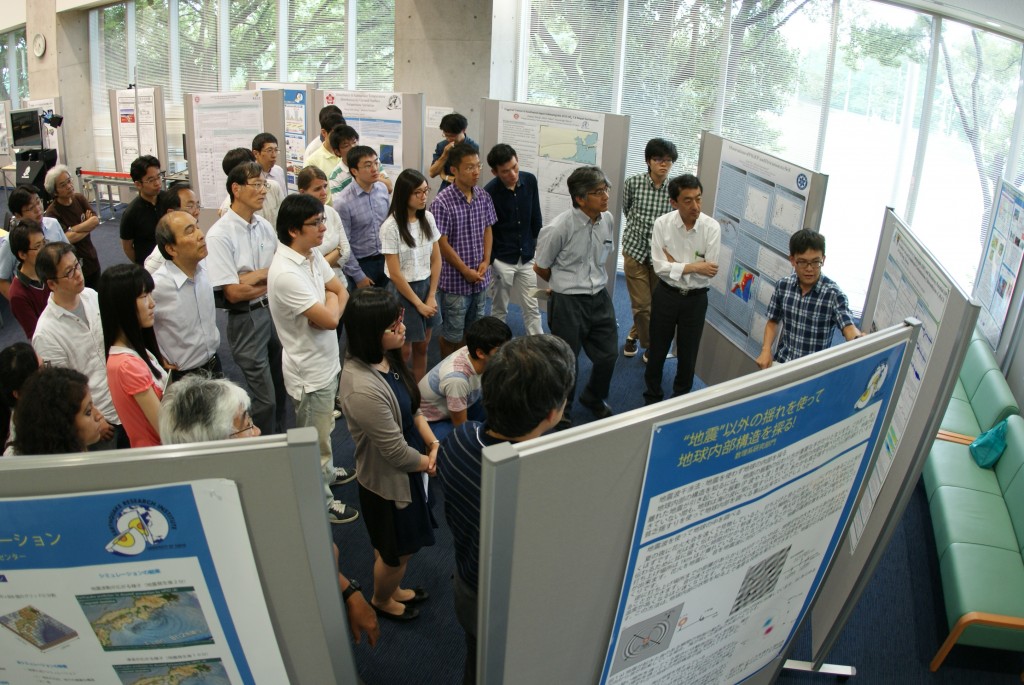

JST日本・アジア青少年サイエンス交流事業(さくらサイエンスプラン)

最終日には、ポスター発表が所内でされた。

Poster presentation on the last day.

JST日本・アジア青少年サイエンス交流事業/JST Sakura Plan 2015

JST日本・アジア青少年サイエンス交流事業(さくらサイエンスプラン)により、2015年7月5日-25日の期間、10名の参加者が来所しました。 10名の所属は、中国の北京大学 3名、中国科学院大学 1名、台湾の国立中央大学 2名、国立成功大学 1名、韓国の延世大学 1名、漢陽大学 1名、インドのインド工科大学カンプール校 1名です。

写真は仙台・三陸への巡検で、陸前高田「奇跡の一本松」を訪問した際の集合写真

JST: Sakura Science Plan,held from 5-25th July. 10 students from China(USTC/PKU), Taiwan(NCU), Korea(Yonsei.U/Hanyang.U) and India(IIT Kanpur)visited ERI.

Field trip to Tohoku: Picture taken in front of the “miracle pine tree” in Rikuzentakada.

【受賞】加藤照之教授が2014年度衛星通信研究賞を受賞

地球計測系研究部門の加藤照之教授が、「2014年度衛星通信研究賞」を受賞 しました。

「衛星通信研究賞」は、衛星通信研究専門委員会において行われた講演のうち、特に優秀であり 今後の活躍が期待できると認められた講演論文に対して、一般社団法人電子情報通信学会より表彰がされる賞です。(衛星通信研究賞規約より一部抜粋)

受賞対象論文:「技術試験衛星VIII型(ETS-VII)を用いた海上ブイからのデータ伝送実 験~津波の早期検出をめざして~」

著者:山本伸一、川崎和義、寺田幸博、加藤照之、橋本剛正、本橋修、齊田優一、松澤亮

抄録:津波を早期に検出することで人的被害を軽減することを目指し,海上に設置されたブイから津波の情報を衛星経由で伝送する実験を行った.実験は,準天頂衛星「みちびき」を用いてブイ上のGPS津波計に補強情報を伝送し,ブイ上で津波の検出が可能な精度で精密単独測位を行い,技術試験衛星Ⅷ型(ETS-VIII)「きく8号」を用いて地上の基地局に測位結果を伝送する.本実験で,データの伝送に衛星を用いることで岸から遠く離れた沖合から津波情報を収集することができ,津波の早期検出が可能となることを実証した.

ネパール科学技術院との国際交流協定の締結がされました

科学研究費補助金(特別研究促進費)「2015年ネパール地震と地震災害に関する総合調査」(代表 愛媛大学大学院・教授 矢田部龍一)の一環として、余震観測の実施に当たり、東京大学地震研究所はネパール科学技術院(Nepal Academy of Science and Tecnology)と国際交流協定(MOU)を締結いたしました。

地震研究所は、2015年ネパール・ゴルカ地震の余震観測において、共同研究を行う予定で、今後もネパール科学技術院との地震関係分野での共同研究を推進していく予定です。

科学研究費補助金(特別研究促進費)の「2015年ネパール地震と地震災害に関する総合調査」においては、震源域において30地点の稠密余震観測を行い、余震分布・地震波速度構造を基に震源断層の形状を明らかにします。ネパール科学技術院を通じて、トリブバン大学の研究者との共同研究となります。

【受賞】田中愛幸助教が国際測地学協会ボンフォード賞を受賞

地球計測系研究部門の田中愛幸助教が、今夏プラハで開催された2015年国際測地学・地球物理学連合(IUGG)総会において、Guy Bomford賞を受賞した。

同賞は、国際測地学協会(IAG)が、測地学分野の世界の40歳以下の研究者から4年に1度、1名を選んで授与しているものであり、測地学の若手研究者にとって最高の賞である。日本人としては3人目の受賞となった。地球ダイナミクス・広域テクトニクス・氷河性地殻均衡(GIA)の分野における優れた理論的・観測的研究により、測地学・地震学にまたがる学際的研究領域を開拓した功績が認められた。授与式は、6月25日のIAG学術総会開会式の中で行われ、それに引き続き、田中助教による記念講演が行われた。また、IUGG総会の閉会式でも、田中助教の受賞が大きく取り上げられた。

Visiting professor/post-docs 2016 positions open for application

For details visit :International Research Promotion Office