綿田辰吾(東大地震研)・楠本聡(ダイヤコンサルタント)・佐竹健治(東大地震研)

Journal of Geophysical Research, 119, 4287-4310, doi:10.1002/2013JB10841.

地球の自己重力と弾性が引き起す遠地津波の走時遅延と初期反転位相

2004年スマトラ沖大地震(M9.1)が引き起した巨大津波災害を契機に、津波の早期検知を目的としたブイ式海底津波計が太平洋・インド洋・大西洋の深海域に整備されました。2010年南米チリ太平洋沖で発生した地震(M8.8)や2011年東北地方太平洋沖地震 (M9.0) では、沿岸に設置されている津波計に加え、深海域ブイ式海底津波計が、発生からほぼ1日をかけて太平洋を横断する津波を記録しました。2010年チリ沖地震津波では、日本へ到達する約3時間前に津波到達予想時刻が気象庁から発表されましたが、日本沿岸のほとんどの観測点で実際の津波は30分程度予想時刻から遅れて到達しました。また、発生域から遠くはなれた深海域のブイ式海底津波記録を詳しく調べると、押し波で始まる津波第一波の前に、微弱な引き波で始まる津波が、共通して現れることがわかりました。同様な遠地津波の遅れと初動反転が2011年の津波でも繰り返されました。

これまでの遠地津波伝播計算では、計算上簡便なことから、海水は非圧縮流体で海底は変形しない剛体であり、さらに地球の重力場は津波伝播に伴う質量移動を考慮せず不変と仮定していました。これら3つの仮定の津波伝播への影響はほとんど無視できると考えられていました。海岸付近での津波波形は、海岸地形の影響などにより複雑に伝播し大きく変化します。二つの巨大地震の震源域から、沿岸からの複雑な干渉を受けずに深海域のみを観測点まで長距離伝播する津波の伝播速度を精密に測定すると、周期1000秒以上の津波の位相速度が従来の考えよりも周期に依存して1~2%遅くなっていること(位相速度の分散性)がわかりました。また、従来の仮定を取り外し、圧縮性を持つ海水、弾性変形する海洋底、津波伝播が引き起す質量移動に伴う重力場の変化の影響を含む津波伝播理論で、測定された津波の位相速度分散性がほぼ完全に説明できることもわかりました。

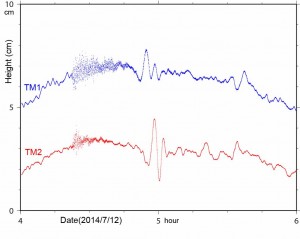

これら3つの影響を考慮した簡便な津波波形計算手法を開発しました。実際の海底地形と地震断層モデルを与えて遠地津波伝播計算を行ったところ、観測と計算波形の伝播時間差はほぼ解消され、初期反転位相を含む津波波形も高精度に再現されることがわかりました。

今回の研究により遠地津波伝播の物理的メカニズムの理解が深まり、遠地津波波形を利用した津波研究の道が開かれました。今後の遠地津波予測技術の大きな向上が期待できます。

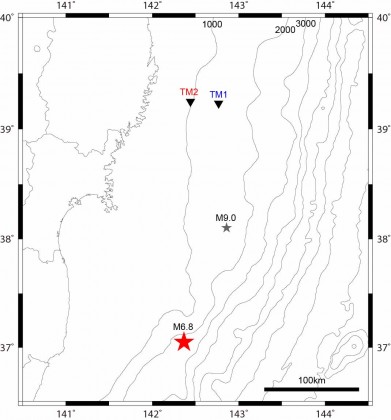

図1(左)2010年チリ地震と2011年東北地方太平洋沖地震の震源(黄色星)から太平洋を横断して深海のブイ式海底津波計(赤三角)に到達する津波を黒い曲線で描いています。(右)ブイ式海底津波計で観測された津波波形と実際の海底地形と地震断層モデルから計算された津波波形を比較しています。これまでの遠地津波の計算手法による津波波形(青線)に比べ、観測波形(黒線)は遅れて到達し、初動が引き波となっています。今回新たに開発された簡便な計算手法による津波波形(赤線)では観測波形の遅れはほぼ解消し、初動を含めた波形が良く再現できています。