ウェブサイト立ち上げ:2014年9月29日

最終更新日:2014年9月8日

2014年9月27日11:52に、長野県と岐阜県の境にある御嶽山で噴火が発生しました。

2015年8月19-20日の御嶽山山頂調査の速報

御嶽山山頂調査の速報(中田節也)

御嶽山2014年9月28日ヘリコプターからの噴火状況の観察(金子隆之)[10月2日更新] 御嶽山2014年9月27日噴火の降灰分布および降灰量について(前野深)

御嶽山2014年9月27日噴火の火山灰について(中田節也)

御嶽山水蒸気爆発に伴う空振(市原美恵)

2015年9月8日

2015年8月19-20日の御嶽山山頂調査の速報(150819_20御嶽山調査速報PDF 1.9MB)

実施機関: 東京大学地震研究所,産業技術総合研究所,山梨県富士山科学研究所,帝京平成大学,常葉大(平成27年9月4日火山噴火予知連絡会へ提出)

(火山噴火予知研究センター:前野深)

2014年11月17日

御嶽山山頂調査の速報(11月8日調査) (PDF,1.7MB)

実施機関:東京大学地震研究所,産業技術総合研究所,山梨県富士山科学研究所,信州大学,帝京平成大学,常葉大学(平成26年11月15日火山噴火予知連絡会へ提出)

(火山噴火予知研究センター:中田節也)

御嶽山2014年9月27日噴火の火山灰について

(火山噴火予知研究センター:中田節也)

27日午前11時52分から始まった噴火で堆積した火山灰の現地調査を実施し,採取した火山灰の構成物について検討を行った。その結果,火山灰中にはマグマ由来物質が確認できなかった。9月27日噴火は水蒸気噴火(爆発)であったと考えられる。

現地調査

9月27日17〜21時,28日午前9以降,長野県木曽郡木曽町において降灰調査を行った。ロープウェイ駅では,車上に堆積した火山灰が乾燥して固く固まっていた。また,道路際の木の葉に細粒火山灰がべったり付着していた。これは降灰時に湿気を帯びていたことと,乾燥時に晶出した硫酸結晶(石膏)が堆積火山灰の固結度を増したと考えられ,水蒸気爆発によく見られる現象である。細粒の粒子が集まって顆粒状になっていることが多い。

調査中に行った登山者へのインタビューなどからも,これらの火山灰のほとんどは最初の噴火から1時間以内に堆積したものと考えられる。

(調査機関:東京大学,富士山科学研究所,東京工業大学,北海道立総合研究所,伊豆半島ジオパーク)

火山灰構成物

9月27日夕方,御岳ロープウェイ駅駐車場において採取した火山灰について,構成物粒子の顕微鏡観察を実施した。超音波洗浄機で水洗後,水に浸した状態で観察した。構成物粒子は変質した安山岩〜デイサイト質溶岩片,結晶片,白色〜桃色に変質した溶岩粒子からなる。ほとんどの粒子に黄鉄鉱の細粒結晶が付着している。観察した限り,新鮮で透明な褐色ガラス,および,発泡した透明ガラスからなる粒子を見いだすことができなかった。

解釈

現地調査中に下山した二組の登山者から得た証言と上の解析結果などをもとに,現段階での噴火の様子は以下のように考えることができる。

山頂の南西,地獄谷の下にあったと思われる熱水溜まりが,過熱(あるいは減圧)により膨張・破裂し,鍋からお湯が吹きこぼれるような形で,火山灰雲が噴き出し,引き続いて,噴煙が高く上昇を開始した。これによって発生した火砕流は,三宅島2000年8月29日噴火の「低温の火砕流」と似た現象である。三宅島では,山頂火口(カルデラ)の下にあったと考えられる熱水溜まりが,下から上昇してきたマグマによって過熱・膨張し水蒸気噴火を引き起こした。その火山灰雲はカルデラから噴きこぼれるように溢れ出し,北側斜面をゆっくり流れ下った。

写真:御嶽山2014年9月27日噴火の火山灰粒子顕微鏡写真。洗浄後水に浸した状態で撮影。粒子上の細かい反射点が黄鉄鉱。(上)横幅約2.5mm.(下)横幅約2mm.

御嶽山2014年9月27日噴火の降灰分布および降灰量について

(火山噴火予知研究センター:前野深)

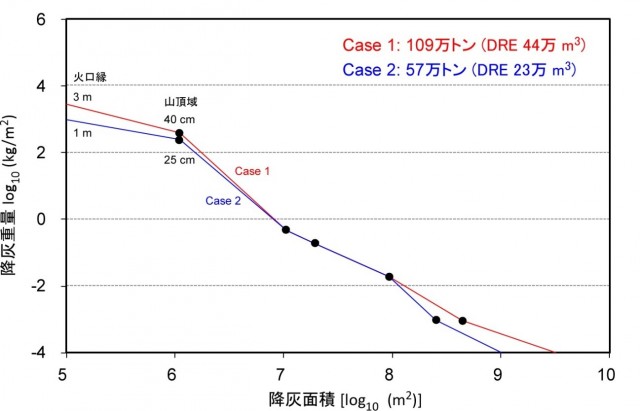

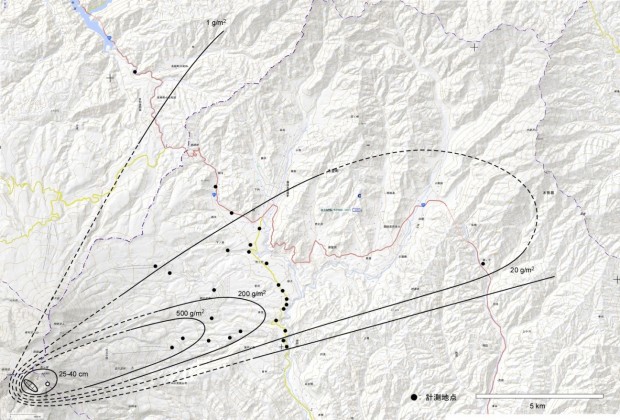

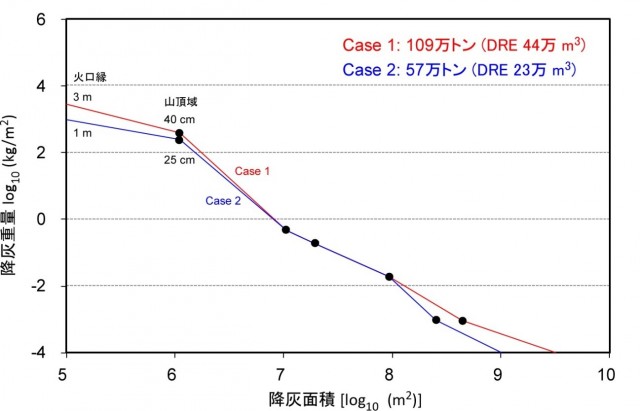

9月27日噴火の噴出量の概算値を見積もったところ,60-110万トン(溶岩換算体積: 23-44万m3)であることがわかった.噴出量と火山灰構成物の解析等から,9月27日噴火は1979年噴火と良く似た規模の水蒸気噴火であったと考えられる。

噴出量見積もりは,現地調査(別途の報告を参照)にもとづき,単位面積当たり降灰量と面積との関係を用いる方法(例えば,Rose et al. 1974; 宝田・他, 2001; Maeno et al. 2014) により算出した。層厚-重量換算には,堆積密度約1000 kg/m3 を用いた。(調査機関:東京大学,富士山科学研究所,東京工業大学,北海道立総合研究所,伊豆半島ジオパーク)

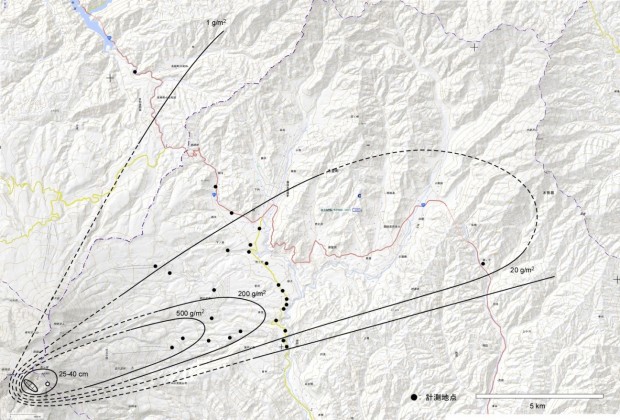

図1 御嶽山2014年9月27日噴火における火山灰の等重量線図(火口近傍は厚さで示している)。

図2 およその降灰重量と面積の関係.噴出量は60-110万トン程度と推定される.近傍付近の降灰状況は不明であるため2通りの仮定をしている.

ヘリコプターからの噴火状況の観察(9/28)

(火山噴火予知研究センター:金子隆之)

東京新聞の取材ヘリコプターに同乗し,御岳火山の噴火状況を空中から観察した.その概要を速報として報告する.

観測日:2014年9月28日

現地観測時間:13時54分~15時15分

観測者:金子隆之

※報道関係の方へ:東京新聞の協力により撮影しています。写真の引用については、東京新聞にお問合せください。

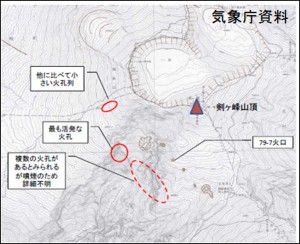

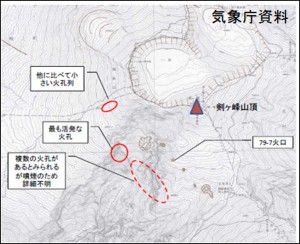

1.火口の分布状況

2014年噴火で形成された火口は,西北西―東南東方向に配列する(図1.噴煙に覆われ火口の正確な位置・形状が不明な部分もあり,今後修正される可能性もある).今回の火口列は,1979年の火口列とほぼ重なるが,若干南側に位置していることも考えられる.2014年噴火では,一ノ池の西側(W1付近),地獄谷の西側斜面(J1,J2)等,1979年噴火で火口がなかった場所にも新たに火口が形成され,全長が約1㎞と西方に約400m拡大している.

図1. 火口の分布状況.J3,J4の周囲には放出物が積り,火砕丘のような地形が形成されている

写真 1. 西側の火口.W1から泥流が噴出している.

写真3. 地獄谷の底にある二つの火口(J3,J4が特に大きい.

2.低温“火砕流”の分布と特徴

低温“火砕流”は,火口から地獄谷に沿って,南南東方向に約3㎞流下した(図2).地獄谷周囲の樹木に白色の火山灰が付着し,全体に白っぽくなっている (写真4-6).なぎ倒されたり,燃えた痕跡を示す樹木は見られない.このようなことから,低温“火砕流”は,温度が低く,破壊力も弱かったことが推定される.

図2.低温“火砕流”の分布状況.

写真4.谷筋に沿って見られる白色の部分が低温“火砕流” .

写真 5.低温“火砕流”の先端部.

写真 6. 低温“火砕流”の中流域の拡大.なぎ倒されたり,燃えた痕跡を示す樹木は見られない.枝も折れておらず,堆積量は少ないことが推定される.

3.放出岩塊(噴石)の分布状況

放出岩塊の分布状況を今回撮影した写真から大まかに推定し,A~Cの3ゾーンに区分した(図3).基本的には火口からの距離によって分布密度が低下する.火口に近いAゾーンでは,極めて高い密度で放出岩塊が分布している(∼10個以上/ 4mx4m).写真で識別できない小さいものを含めると,この領域ではきわめて大量の放出岩塊が降下したことが推定される.Cゾーンより外側には写真で識別できるようなサイズのものは存在しない.

写真7.① Aゾーン/御嶽山頂山荘.

図3 放出岩塊の分布状況.番号は写真の場所を示す.×は確認された被災者の位置.

※ 十分な写真データがなく誤差は大きい.

写真8.② Aゾーン/御嶽山頂山荘と大滝山頂の間.

写真9. ③ Aゾーン/一ノ池中央部付近.インパクトクレーターには,内部に水が溜まっているものもある.サンクラックも認められ,非常に水に富む堆積物であったことが推定される.

写真10. ④ Bゾーン/一ノ池と二ノ池の間の登山道.

写真11. ⑤ Cゾーン/二ノ池の湖の南岸付近.

写真12. ⑥ Cゾーンの外側/二ノ池東の石室山荘付近.

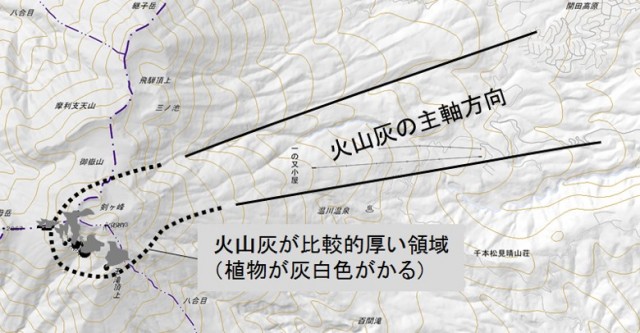

4.火山灰の分布状況

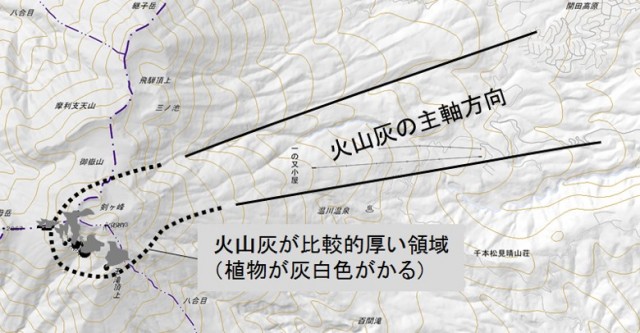

火山灰の主軸と思われる領域が,空中からの観察でも明瞭に識別される(図4). 写真13で,山頂から東北東に向かって,白色の領域が長く伸びているのが認められ,これが火山灰の主軸と推定される.この領域は御岳ロープウエイの2つの駅を通っている.この鹿湯駅(山麓側の駅)付近の9月27日の降灰状況を写真14に示す.厚さはこの付近で2~3mm程度である.火山灰は,ゴマ粒大の火山豆石となっているが,粒子自体は極めて細粒である(写真15).

図4 降下火山灰の主軸の方向.山頂近辺の火山灰が比較的厚く堆積している領域を植物の見かけの色調等を参考に識別した.(点線)

写真13. 火山灰の主軸方向を山頂側から見る.

写真14.ロープウェイ鹿湯付近の降下火山灰の堆積状況.厚さはこの付近で2~3mm程度である.2014年9月27日18時頃.

写真15.木の葉に堆積した火山灰.ゴマ粒大の火山豆石となっている.火山灰は極めて細粒.2014年9月27日.

御嶽山水蒸気爆発に伴う空振

(火山噴火予知研究センター:市原美恵)

データ:防災科学研究所 基盤的火山観測網,気象庁観測点データ

解析:市原美恵(東京大学地震研究所)

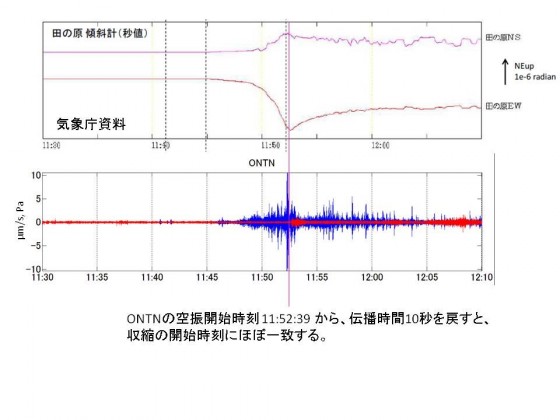

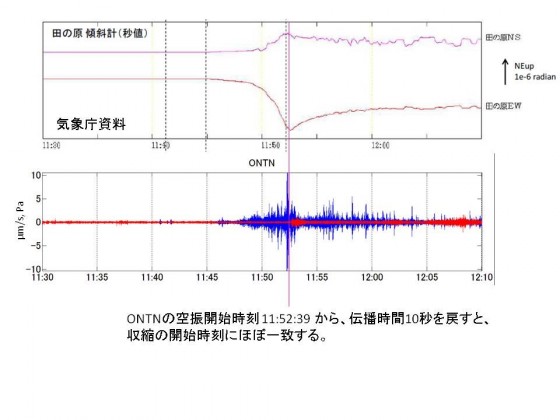

御嶽山山頂から南東,約3kmにある空振観測点2点のデータを解析した.噴火活動の有無や推移に関する情報が含まれていると考えられるので,以下に報告する.

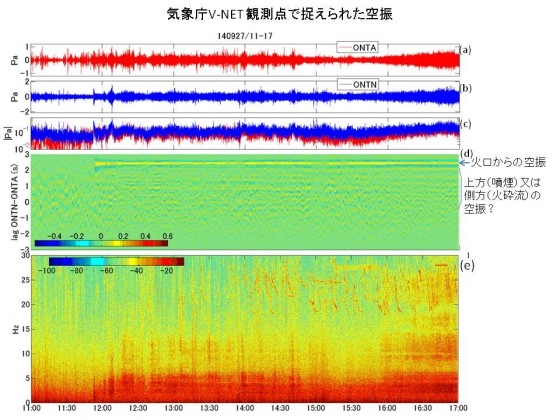

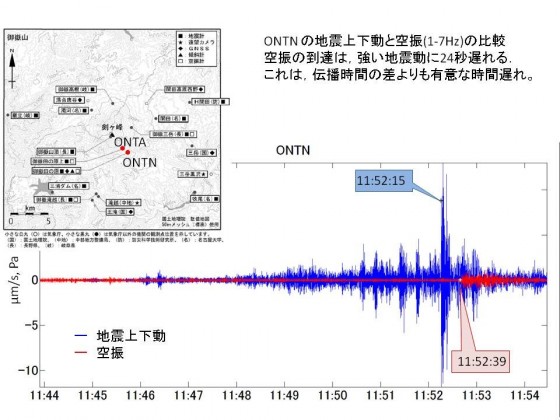

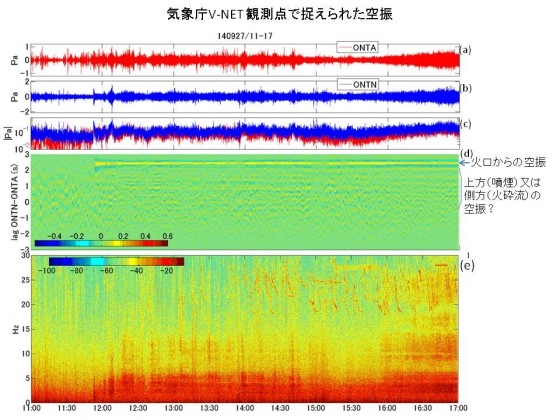

(a,b) 気象庁V-net 観測点(田の原上:ONTA・田の原:ONTN)の空振波形(1-7Hz バンドバス).(c) RMS振幅変化.両観測点の振幅変化はよく一致. (d)2点間の相互相関関数.ONTAに約2.4秒遅れて,ONTNでシグナルがとらえられている.観測点間距離と配置から,山頂方向からの空振であると考えられる.このシグナルは,2014年9月27日11:52分から連続的に発生している.時間遅れの小さいところに,弱い相関がみられるが,これは,観測点をつなぐ線の側方から波が来ていることを示唆する.上空の噴煙,あるいは,南斜面へ下った流れの作る空振をとらえているのかもしれない.(e)ONTN 観測点のスペクトル時間変化.空振は,6Hz 以下が卓越しているが,16:00 以降は15Hz以上まで帯域が広がっている.14:00 以降に20Hz以上の帯域で見られる周波数変化の激しい信号は,ヘリコプター等の音である.

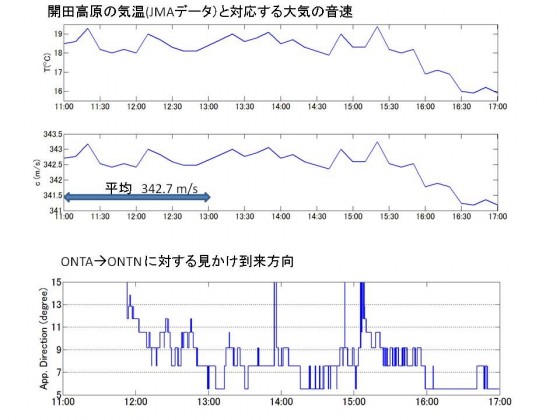

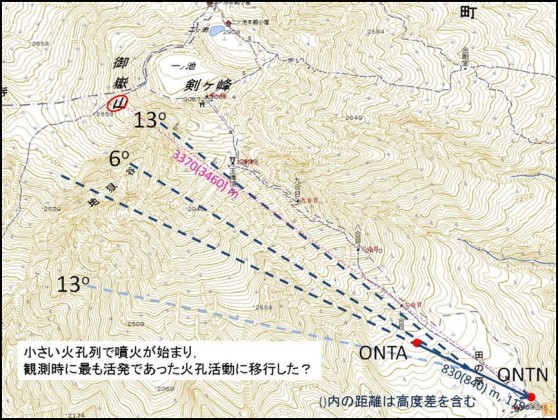

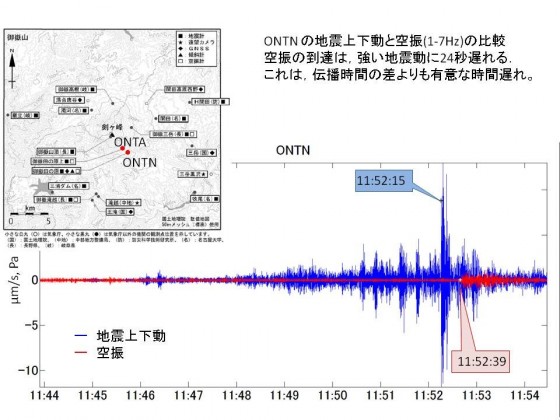

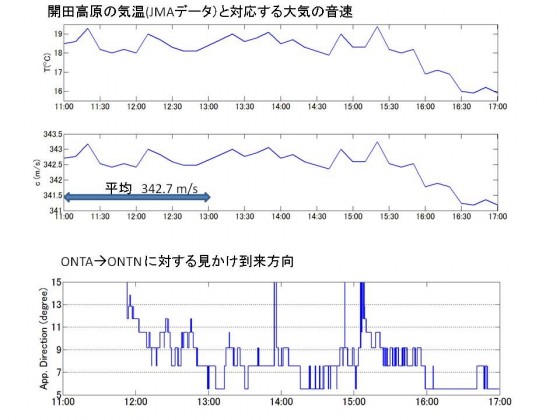

地上気温データから音速を推定すると,平均342.7 m/s と見積もられた.この音速と,ONTA観測点に対する,ONTNのシグナルの時間遅れを用いて,空振の到来方向を推定した.二つの観測点を結ぶ直線に対して13°方向から始まり,6~9°方向へ変化していることがわかる.

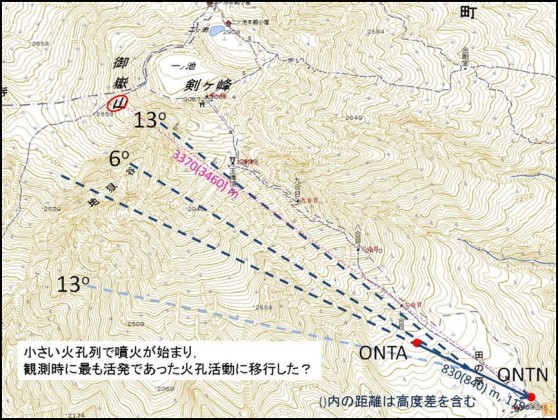

2点の観測では,角度は推定できても,観測点を結ぶ直線を軸とする円錐面状のどの方向から波が来ているかは,判別できない.山頂に近い地表に沿う方向だと仮定すると,13°の方向は,上空観察で発見された新しい火孔の方向に一致する.空振到来方向の推定の結果から,発見されたたらしい火孔から,上空観察時に最も活発であった火孔へと活動が変化したと考えられる.

新しい火孔からONTNまでの距離は,高度差の影響を入れて3460 m である.音速を342.7 m/s とすると.伝播時間は、10.1秒である.この伝播時間を考慮して,ONTNの地震,地殻変動(JMA資料)と空振を比較した.傾斜計が示す,山の膨張から収縮に転じる時刻と,空振の発生が一致しているが,強い地震動の発生はそれに先行している.まず,地下で強い地震を発生させる現象が生じてから噴出が始まり,圧力の解放とともに,空振が発生したようである.