西田 究 教授(受賞時准教授)が、Geophysical Journal International Outstanding reviewers 2022を受賞しました。

受賞名:Geophysical Journal International Outstanding reviewers 2022

授与機関:Geophysical Journal International

受賞日:2023年3月20日

大正関東地震から100年《特集ページ》

2023年9月1日の大正関東地震から100年が過ぎました。地震研究所は、1923 年の大正関東地震を契機として 1925 年に設立された研究所です。

ここでは大正関東地震に関連する研究や、所蔵する波形記録などをご紹介します。

| 2024/02/07 | 「関連行事」に「関東大震災を描く・書く【2024年3月2日(土)】」を掲載 |

| 2023/07/31 | 「世界で録れた波形記録」を公開。 |

| 2023/06/19 | 「関連行事」にてシンポジウムの詳細を公開。 |

| 2023/06/05 | 「所蔵する波形記録」に所蔵する波形記録の紹介を追加。 |

| 2023/04/14 | 「関連論文」ページを公開。 |

| 2023/03/17 | 大正関東地震から100年特集ページを開設。一部公開。 |

第1027回地震研究所談話会開催のお知らせ

下記のとおり地震研究所談話会を開催いたします。

ご登録いただいたアドレスへ、開催当日午前中にURL・PWDをお送りいたします。

なお、お知らせするZoomURLの二次配布はご遠慮ください。また、著作権の問題が

ありますので、配信される映像・音声の録画、録音を固く禁じます。

記

日 時: 令和5年7月28日(金) 午後1時30分~

開催方法: インターネット WEB会議

1. 13:30-13:45

演題:日向灘の海山沈み込みによる地質構造およびスロー地震への影響

著者:○仲田理映・木下正高・望月公廣、橋本義孝(高知大学)、濱田洋平・新井隆太・白石和也(JAMSTEC)

要旨:日向灘の海山沈み込みによる影響を構造探査イメージングを中心に把握を試みるともに、原位置での物性特性およびスロースリップ検知に向け国際科学掘削計画を推進している。これと、5月に開催した国際ワークショップについて合わせて報告する。

2. 13:45-14:00

演題:Spatial variations of ductile strain in fold-and-thrust belts: Model to nature

著者:○Sreetama ROY、 Santanu BOSE (Presidency University) 、 Puspendu SAHA (IIT Kanpur)

要旨:Analogue viscous wedge models show the development of L tectonites, constrictional fabrics and curious case of convex upward geometry of accretionary prisms.

3. 14:00-14:15

演題:大正以前の関東地震の発生履歴と長期予測

著者:○佐竹 健治

4.14:15-14:30

演題:房総半島南部石堂断層の多元観測【所長裁量経費成果報告】

著者:○武多昭道、山本由弦(神戸大)、池田大輔(神奈川大)、山崎勝也(中部大)、冨田孝幸(信州大)、小村健太朗(防災科研)

要旨:石堂断層掘削及び観測の現状について報告する。

○発表者

※時間は質問時間を含みます。

※既に継続参加をお申し出いただいている方は、当日zoomURLを自動送信いたします。

※談話会のお知らせが不要な方は下記までご連絡ください。

〒113-0032 東京都文京区弥生1-1-1

東京大学地震研究所 共同利用担当

E-mail:k-kyodoriyo(at)eri.u-tokyo.ac.jp

※次回の談話会は令和5年9月22日(金) 午後1時30分~です。

第20回サイエンスカフェ(ハイブリッド)開催報告

サイエンスカフェを地震・火山噴火予知研究協議会と広報アウトリーチ室の共同で、2023年7月14日にハイブリッドで開催いたしました。

20回目となる今回は、「南海トラフ沿いの巨大地震」というテーマで開催し、望月公廣 教授(東京大学地震研究所)、石川直史 地震調査官(海上保安庁)を迎え、加藤尚之 教授の司会のもと、南海トラフ沿いについて現在解ってきていることや、これから必要な観測や研究について紹介していただきました。

<地震・火山噴火予測研究のサイエンスカフェ >

地震や火山噴火に関する研究の成果は、予測の基礎となることが期待されています。これまでの研究から、地震や火山噴火のメカニズムへの理解は深まってきました。また、今後発生する可能性のある地震や火山噴火を指摘することもある程度はできます。しかし、規模や発生時期についての精度の高い予測はまだ研究の途上です。このサイエンスカフェでは、地震・火山噴火の予測研究の現状について研究者と意見交換を行い、研究者・参加者双方の理解を深めることを目的とします。

Friday Seminar (21 July 2023) Yunmeng Cao (GNS Science)

Title: Towards improving satellite geodesy: InSAR observation error analysis, modelling, and mitigation

Abstract:

Satellite-based interferometric synthetic aperture radar (InSAR) technology has been increasingly used in geophysical and geotechnical applications, due to its ability of mapping Earth surface’s ground displacements with advantages of all-time and all-weather imaging capability, fine spatial resolution (e.g., < 10m), and wide spatial coverage (e.g., ~ 100s km). After about three decades of rapid development, there are still many challenges in InSAR applications due to different observation errors. In this talk, I will focus on InSAR error analysis and mitigation. First, I will present “what is error” and “what is signal”, and also the differences between “errors” and “wrong results”, then I will present the basic physic mechanisms of these errors, their spatio-temporal characteristics, and potential approaches to model these errors if we cannot correct them in a deterministic way. Then I will present two groups of approaches to mitigate these errors: 1) using InSAR data itself, and 2) using external measurements (e.g., GPS, weather models, other geodetic observations), and I will discuss the advantages and disadvantages of these approaches. In the last part, I will show some geophysical and geohazards applications over Iceland and New Zealand, and discuss the challenges, opportunities, and how InSAR can help us to accelerate our resilience to natural hazards in such a big SAR data era.

Friday Seminar (28 July 2023) Philippe Lognonné (IPGP)

Title: SEIS on Mars: First legacy after 4 years of seismic monitoring of Mars

Abstract:

【2023年8月2日オンライン開催】地震研究所一般公開・公開講義

2023年8月2日(水) ライブ配信にて、公開講義・学生実験・研究最前線・観測所紹介 を、オンライン開催いたします。

参加申し込みを開始しましたので下記よりご登録ください:

https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/webinar/register/WN_BFwBbYoOQk6MZG7wmqH0wg

10:00~11:00 学生実験

11:00~12:00 研究最前線・観測所紹介

13:30~15:45 公開講義

(全プログラムとも上記URLよりご登録ください)

詳細情報は確定次第、随時一般公開ホームページ(https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/panko/)にてご案内しております。

ライブ配信以外にも期間中いつでもご覧いただけるオンデマンドコンテンツも公開予定です。

皆さまのご参加をお待ちしております。

【共同プレスリリース】富士山噴火に備えたマグマ活動監視に新手法

火山噴火予知研究センター 行竹 洋平 准教授が参加している論文:Activated volcanism of Mount Fuji by the 2011 Japanese large earthquakes, Scientific Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-023-37735-4 が、静岡県立大学よりプレスリリースされました。

詳細:https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/news/20230710/(静岡県立大学HP)

2024年度国際室外国人客員教員の推薦公募および共同利用「特定共同研究」研究課題の公募受付中

2024年度国際室外国人客員教員の推薦公募および共同利用「特定共同研究」研究課題の公募について、現在申請を受け付けております。

詳しくは共同利用・国際事業のページをご覧ください。

なお、共同利用「特定共同研究」研究課題の公募に関して、特定共同研究(A)の「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画(第2次)(建議)」に基づき計画的に推進する共同研究(A-01)については、現行研究計画が令和5(2023)年度までのため、研究課題の公募は行いませんのでご注意ください。

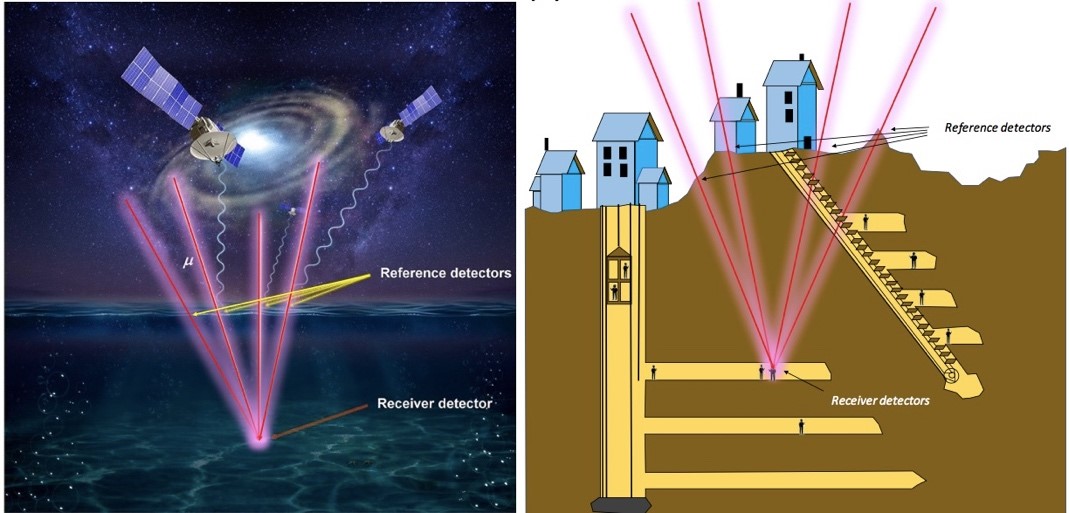

【プレスリリース】世界初、ミュー粒子による地下ナビゲーションに成功

発表概要

東京大学国際ミュオグラフィ連携研究機構は、同大学生産技術研究所、および日本電気株式会社、株式会社テクノランドコーポレーション、カターニア大学、ダラム大学、北京大学と共同でGPSを使えない地下空間等におけるナビゲーション技術(muPS)の開発に成功した。これまで、muPSの受信機は地上局と有線接続されていたためナビゲーションの自由度は大きく制限されていたが、今回、無線muPS技術(MuWNS: muometric wireless navigation system)の実証に成功したことで、muPSによるナビゲーションの自由度が大きく向上した。muPSでは、宇宙線ミュー粒子の強い透過力と物質によらない飛行速度の普遍性から受信機と地上局との間を隔てる物質に依らず、受信機と地上局との間の距離を高い精度で決定できる。