篠原雅尚・山田知朗・塩原肇・山下裕亮(京都大学防災研究所附属地震予知研究センター宮崎観測所)

Seismological Research Letters, https://doi.org/10.1785/0220210100

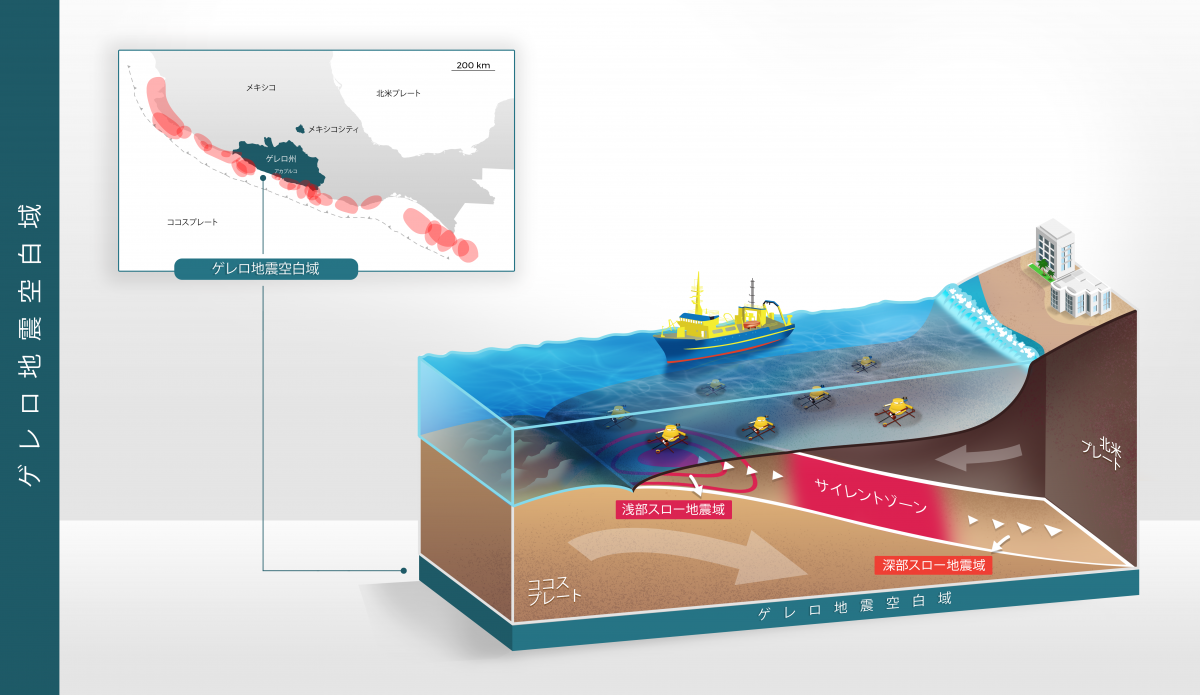

海底における広帯域地震観測はプレート境界浅部で発生する超低周波地震や低周波微動(スロー地震)の研究に重要です。海溝付近で発生するスロー地震を海底において高密度にモニタリング観測するためには、数多くの海底広帯域地震観測測器が必要となります。地震研究所では短周期地震センサを搭載した長期観測型海底地震計を開発して、主に微小地震観測に利用しています。そこで、複数台保有している長期観測型海底地震計に搭載されている地震センサを広帯域地震センサに換装することにより小型広帯域海底地震計(CBBOBS)を開発しました。搭載する広帯域地震センサの固有周期は20秒、または120秒です。海底地震計は自由落下方式で設置されるので、着底後の姿勢を制御できません。一方、地震センサは鉛直水平位置での計測が必要ですから、CBBOBSのために新しくレベリング装置を開発しました。開発したレベリング装置は従来のものと同じ大きさにすることで、換装を容易にしました。レベリング精度は1度以下であり、傾斜20度まで対応できます。開発したCBBOBSは既に、南海トラフ(日向灘)、南西諸島海溝および日本海溝に設置され、スロー地震の観測を行っています。スロー地震の観測以外にも海底火山の観測、地球内部の深部構造を求めるための海洋底観測などへの応用が期待されます。

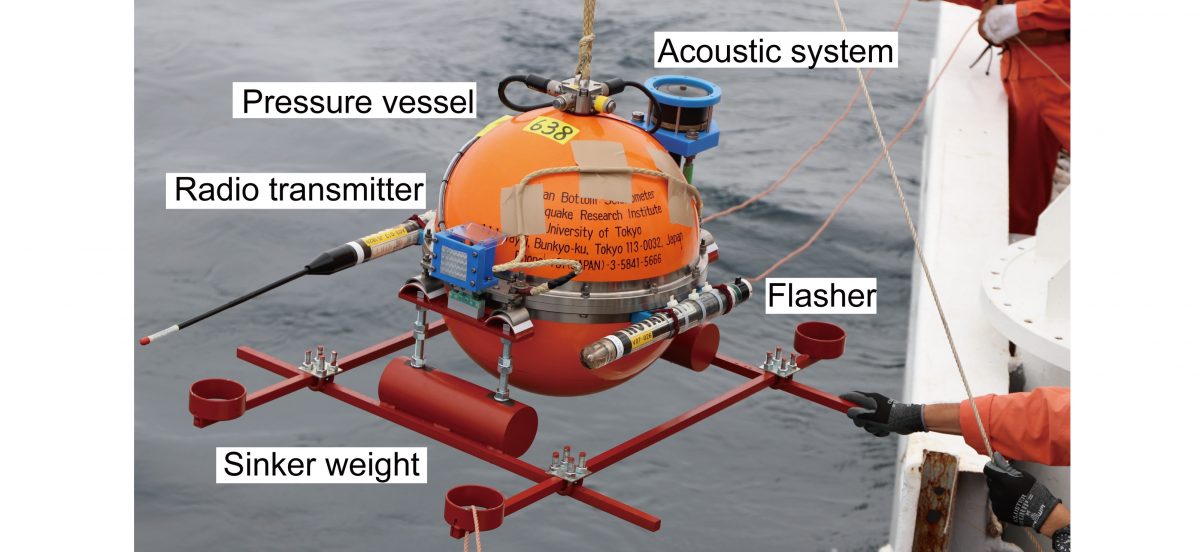

図の説明

観測船から設置される長期観測型海底地震計の写真です。新しく開発した小型広帯域海底地震計(CBBOBS)は、短周期センサを搭載した既存の長期観測型海底地震計と全く同一の外観・構造となっています。直径50cmのチタン合金で作られた球型耐圧容器に観測装置をすべて収め、外側には沈降のための錘が取り付けられています。また、海上に浮上した機器を回収するため、発見しやすくする工夫として、電波送信機と夜間に作動する点滅灯装置が取り付けられています。海底での観測中でも、音響通信システムにより観測船上のコンピュータと海底地震計の間で簡単な情報交換が可能です。