2025年春の研究体験プログラム(スプリングスクール)の参加者募集を開始しました。

Friday Seminar (20 December 2024) Changyeol Lee (Yonsei University)

Title: Roles of fluid in geochemical and geophysical processes in subduction zones and beyond

Abstract:

Fluid plays significant roles in diverse geochemical and geophysical processes in subduction zones and beyond (e.g. continents) but understanding of its roles is still challenging. In this talk, I will introduce how fluid controls demagnetization, heat flow, serpentinization, effective friction, and arc volcanism in subduction zones and intraplate volcanism in East Asia, unraveled via numerical models of fluid transport and associated reactions. First, the current evaluation of the demagnetization of the oceanic plate in the forearc, Northeast Japan, is explained by the pressure-driven demagnetization. The ongoing study suggests high effective frictional coefficients (~0.08) along the seismogenic zone in both Southwest and Northeast Japan. Second, the major volcanic history and current seismological and geochemical observations in Southwest Japan are explained by the spontaneous formation of the serpentinite layer at the slab interface beneath the forearc mantle. The ongoing study shows that the differences in the Quaternary volcanism and seismicity in Kyushu and Shikoku/Chugoku regions are attributed to the subtle differences in the subduction parameters. Last, the intraplate volcanoes in the Korean Peninsular and Eastern China resulted from the wet plumes detached from the stagnant slab. Ongoing study shows that flux melting at the 410 km discontinuity, driven by the dehydration of the wet plumes, forms ascending magma blobs as forms of solitary waves.

【2024年度東京大学地震研究所共同利用研究集会】大気・海洋・固体地球の波形解剖学:新たな海陸高密度観測に基づく高分解能イメージングと震源過程解析

日程:2024/12/23(月)-12/24(火)

場所:地震研1号館2Fセミナー室+zoom

発表形態:

・口頭発表(現地)

・口頭発表(オンライン)

・ポスター発表(現地のみ)

締め切り

・発表希望:11/25(月)

・旅費希望:11/25(月)

・参加登録(現地・オンライン):12/16(月)

懇親会:開催予定

講演・参加登録は以下のGoogleフォームからお願いいたします。

https://forms.gle/FLz2BnxfCth3oA9e7

第1042回地震研究所談話会開催のお知らせ

下記のとおり地震研究所談話会を開催いたします。

対面での開催を再開しておりますので、地震研究所へお越しいただければ幸いです。

ご登録いただいたアドレスへ、開催前日にZoom URLとパスワードをお送りいたします。

なお、お知らせするZoom URLの二次配布はご遠慮ください。また、著作権の問題が

ありますので、配信される映像・音声の録画、録音を固く禁じます。

記

日 時: 令和6年12月20日(金) 午後1時30分~

場 所: 地震研究所1号館2階 セミナー室

Zoom Webinarにて同時配信

1. 13:30-13:45

演題:2023年10月9日に孀婦海山周辺で発生した津波イベントにT波で迫る

著者:○武村俊介、久保田達矢(防災科研)、三反畑修

要旨:2023年10月9日に孀婦海山周辺で発生した津波イベントに同期して観測されたT波の特徴を解析した内容。

2. 13:45-14:00

演題:ロバスト複素多変量線形回帰手法を用いたMT法のデータ解析手法

著者:○臼井嘉哉

3. 14:00-14:15

演題:Time-lapse velocity change estimation by anisotropic elastic full waveform inversion for CO2 sequestration at the Nagaoka CCS site

著者:○仲田理映、仲田典弘(Lawrence Berkeley National Laboratory, Massachusetts Institute of Technology)、 Aaron J. GIRARD(Colorado School of Mines)、 David LUMLEY(University of Texas at Dallas)、市川 大・加藤文人、(独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構 )、薛 自求(地球環境産業技術研究機構)

○発表者

※時間は質問時間を含みます。

※既に継続参加をお申し出いただいている方は、当日zoom URLを自動送信いたします。

※談話会のお知らせが不要な方は下記までご連絡ください。

〒113-0032 東京都文京区弥生1-1-1

東京大学地震研究所 共同利用担当

E-mail:k-kyodoriyo(at)eri.u-tokyo.ac.jp

※次回の談話会は令和7年1月17日(金) 午後1時30分~です。

混合ウィシャートモデルに基づくマルチプル・クラスタリングによる低周波地震検出のための観測点選択

徳田智磯 1,2 、長尾大道 1,2

1 東京大学地震研究所、 2 東京大学大学院情報理工学系研究科

Tomoki Tokuda,Hiromichi Nagao

Wishart Mixture-based Multiple Clustering for Selecting Seismic Stations for Low-frequency

Earthquake Detection

応用統計学、52巻2号、2023年、99-112ページ

、 https://doi.org/10.5023/jappstat.52.99

近年、地震学において、通常の地震波よりも周波数の低い微小地震(以下、低周波地震)が注目されています。低周波地震は通常の地震よりもゆっくりと振動し、継続時間が長い特徴をもっています。地震を起こす断層がゆっくり滑ることと関連していると考えられ、特に、プレート境界上で発生する低周波地震は大地震を引き起こすひずみ蓄積との関係が指摘されています。しかし、観測される地震波形の振幅は小さく、1つの観測点で検出することは容易ではありません。低周波地震を効果的に検出するには、複数観測点の波形データを同時に解析する必要があります。理想的には、低周波地震ごとに必要十分な数の観測点を選択して検出すればよいわけですが、予め、そうした観測点を特定することは困難で、そのための手法は確立されていません。本研究では、低周波地震分類という新しい視点からこうした観測点選択の問題に取り組みました。

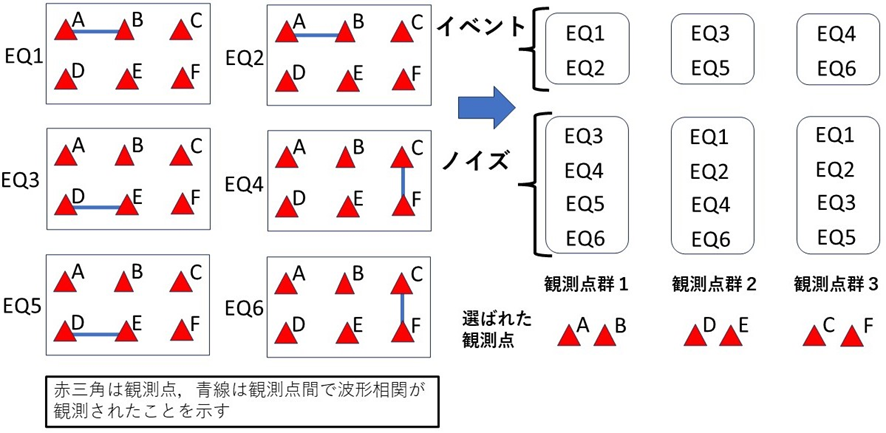

具体的には、低周波地震が発生した際に特定の観測点間の地震波形の類似度(クロス相関)が高くなることに着目し、「マルチプル・クラスタリング」と呼ばれる機械学習法を用いて、低周波地震検出のための観測点選択を試みました。マルチプル・クラスタリング手法の特徴は、複数の低周波地震イベント間で地震波形の類似性を示す観測点群、及びイベント分類モデルを同時に推定することができる点です。図1にこの手法についての模式図を示しました。この図では赤三角が観測点を表し、観測点間の波形類似度が高い観測点間を青線で結んでいます。例えば、観測点AとBを選択すれば地震EQ1とEQ2が検出でき、観測点DとEを選択すれば地震EQ3とEQ5が検出できること示しています。実際の低周波地震から得られたデータでは、このような観測点と低周波地震イベントの関係が模式図ほど明瞭であるとは限りませんが、マルチプル・クラスタリング手法を用いることによりデータから最適な観測点群の組み合わせ、及び複数の低周波地震クラスタを推定することができます。この手法は神経科学分野におけるクラスタ分析のために開発され、MRI脳画像データを用いた精神疾患分類に応用されました。神経科学と地震学という全く異なる分野であるにもかかわらず、解析対象を抽象化した数式表現では同じ問題設定になっていることから、こうした異分野間で同様の手法が適用できることになります。

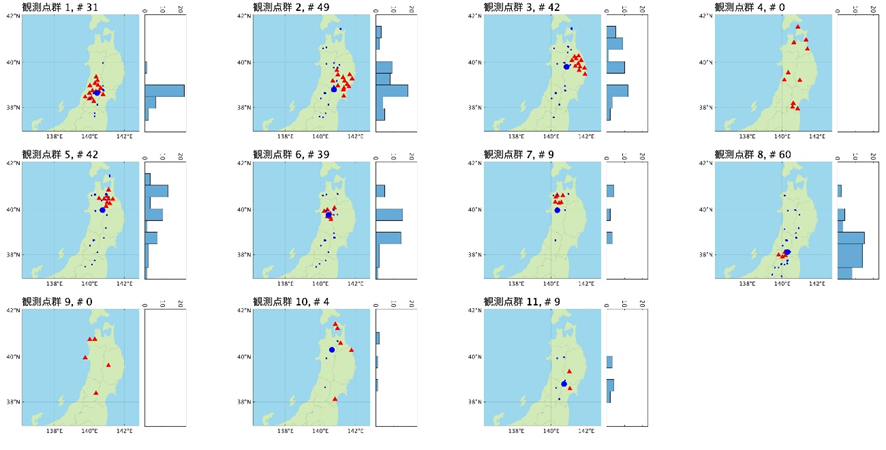

この解析では、 2015年に東北地方の88観測点で観測された173低周波地震に対して10分間の波形データ(スペクトログラム)を用いました。観測点間の波形類似度を算出し、マルチプル・クラスタリング手法を適用したところ、11の観測点群に分けられることがわかりました(図2)。その中には低周波地震をうまく検出できないような観測点群(例えば、図2の観測点群4)もありましたが、観測点群と検出された低周波地震の間には概ね対応関係が認められ(例えば、観測点群1)、適切に観測点選択がなされていることがわかりました。さらに興味深い点は、イベント分類モデルによって複数の低周波地震クラスタを同定できたことです。こうしたクラスタは背後にある低周波地震発生メカニズムと関係している可能性があります。今後は、この手法をさらに精緻化させるとともに、選択された観測点群、及び得られた低周波地震分類モデルを用いて、これまで地震カタログに記録されていない低周波地震の検出を行うとともに、クラスタの背後にある低周波地震発生メカニズムの違いを検証していければと思います。

て、波形相関のある観測点群(青線で結ばれた観測点)を同定し、対応する地震イベント

とノイズの分類を行う。例えば、観測点AとBを選択すれば地震EQ1とEQ2が検出でき、観測

点DとEを選択すれば地震EQ3とEQ5が検出できる。簡略化のため、本図では地震イベントを

1つのクラスタに分類しているが、マルチプル・クラスタリング手法はデータに応じて地

震イベントを複数クラスタに分類する。

波地震の震央位置。観測点群ごとに、選ばれた観測点の位置を赤三角、低周波地震震央を

青点、震央中央値を青円で図示した。各グラフに付随したヒストグラムは低周波地震の緯

度分布を示す(緯度はグラフ左の緯度座標に対応)。また、検出された低周波地震数をグ

ラフのタイトルに表記した。

謝辞:

本研究は、文部科学省「情報科学を活用した地震調査研究プロジェクト」(STAR-Eプロジェクト)の一環として実施しました。また、2024年度応用統計学会優秀論文賞を受賞しました。関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。

北硫黄島カルデラにおけるトラップドア断層破壊(2):振幅1mmの極小津波シグナルで明らかになった海底カルデラで繰り返す断層破壊

三反畑修1,2・齊藤竜彦2

1. 東京大学地震研究所, 2. 防災科学技術研究所

Sandanbata, O., & Saito, T. (2024). Segmented Trapdoor Fault in Kita-Ioto Caldera, Japan: Insights From Millimeter Tsunami Waves Captured by an Array Network of Ocean Bottom Pressure Gauges. Journal of Geophysical Research. Solid Earth, 129(12), e2024JB029755. https://doi.org/10.1029/2024JB029755

本研究の要点

- 震源から約1,000km離れた津波観測網で振幅1〜2mmの極小津波を高精度に検出し、北硫黄島カルデラの火山活動に伴う地震の詳細な調査が可能に。

- 極小津波記録解析により、北硫黄島カルデラで数年ごとにトラップドア断層破壊が発生し、カルデラ隆起が繰り返し起きていることを確認。

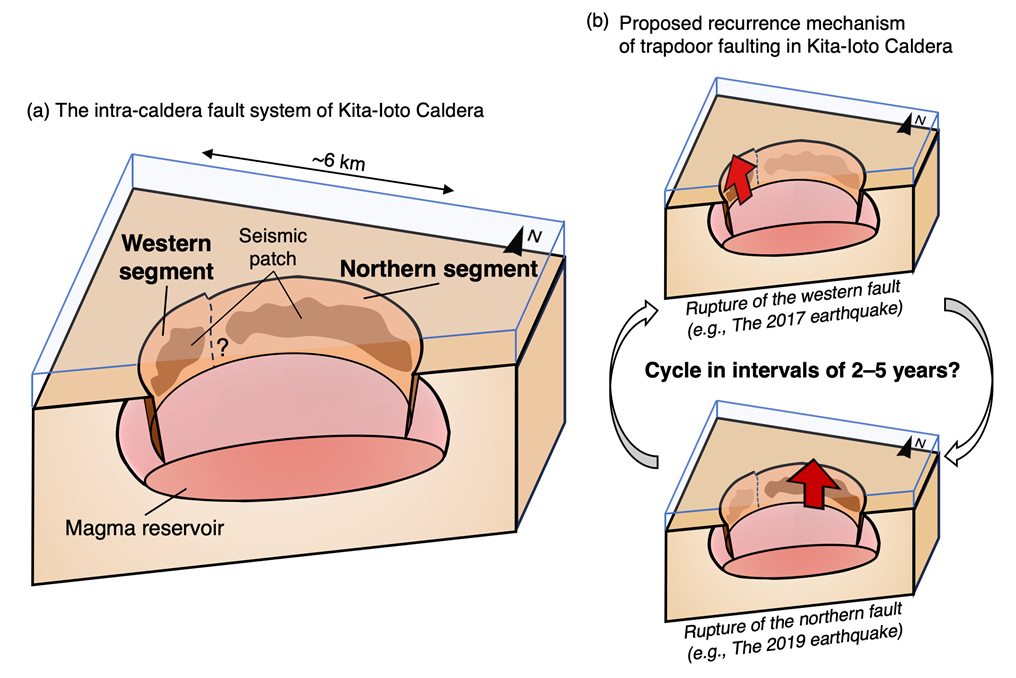

- 2017年と2019年の断層破壊が異なるセグメントで発生したことを明らかにし、複数セグメントが交互に破壊することで、トラップドア断層破壊が高頻度に発生している可能性を提案。

研究背景

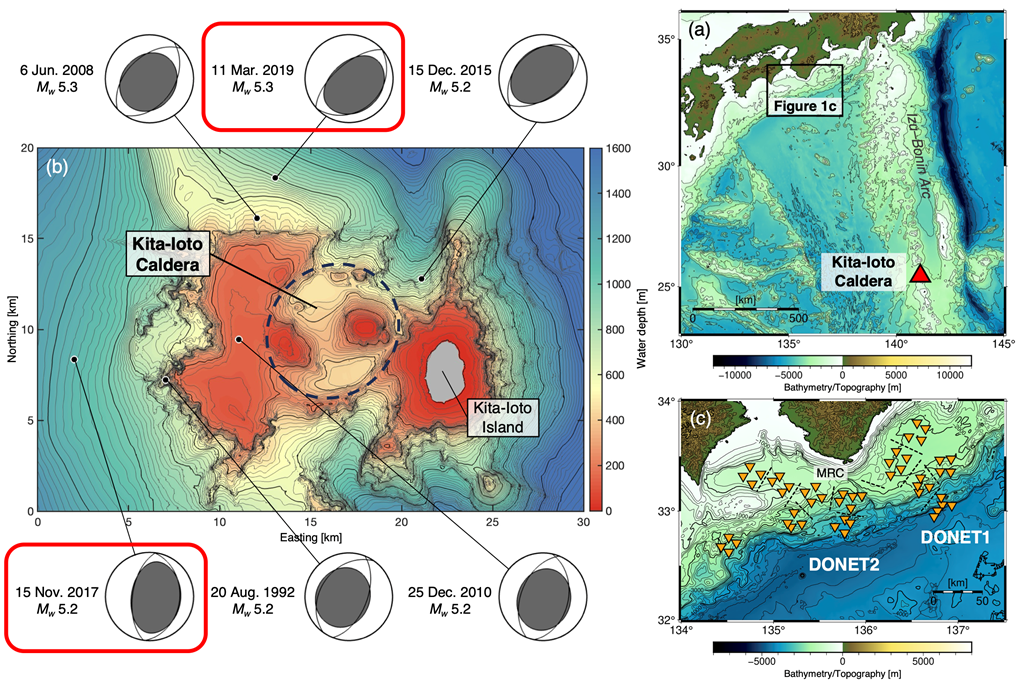

小笠原諸島の海底火山・北硫黄島カルデラでは、数年ごとにマグニチュード(M)5.2–5.3の中規模地震が繰り返しています(図1)。我々の先行研究(Sandanbata & Saito, 2024a)では、フィリピン海の深海域に設置された津波観測計のデータを解析し、2008年地震(M5.3)および2015年地震(M5.2)が、カルデラ内の断層構造の高速破壊、いわゆる「トラップドア断層破壊」によるものであり、それらが引き起こした急激なカルデラ隆起によって津波が発生したことを解明しました(トラップドア断層破壊による津波についてはSandanbata et al. (2022)に詳しい)。しかしながら、2017年地震(M5.2)と2019年地震(M5.3)については、上述のフィリピン海の津波観測計のデータが喪失されており、それらの発生要因および特徴は十分に解明されていませんでした。

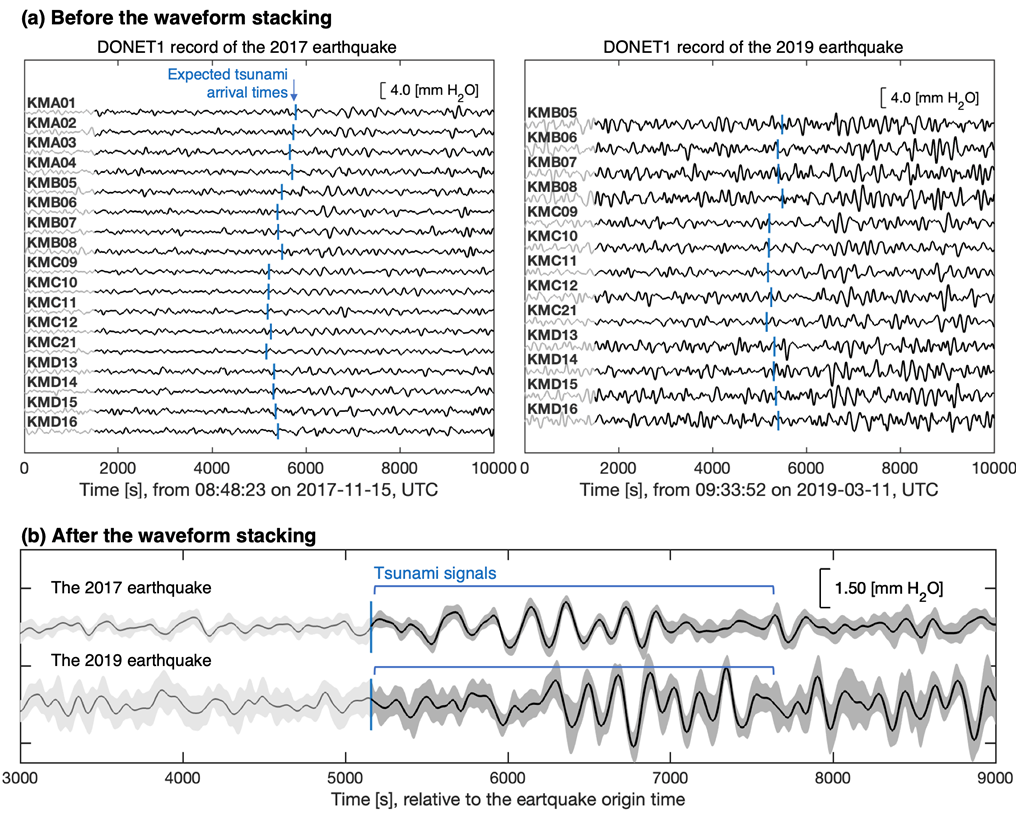

最大振幅1〜2mmの極小津波の検出

これら2017年および2019年地震のメカニズムやその特徴を調べることは、北硫黄島カルデラの最近の火山活動や長期的な活動傾向を理解する上で重要です。本研究では、北硫黄島カルデラから900 km以上も離れた紀伊半島と四国の沖合に敷設された高密津波観測網DONET(ドゥーネット:Dense Oceanfloor Network for Earthquakes and Tsunamis)のデータ(図1c)を用いて、2017年および2019年地震による津波シグナルの検出を試みました。個々の津波観測記録からの津波シグナルを特定することは困難でしたが(図2a)、複数記録間での波形類似性を利用してノイズを低減し、シグナルを増幅する「波形スタッキング」手法を適用することで、最大振幅1〜2mmの極小な津波シグナルの検出に成功しました(図2b)。これらの極小津波は、その到達時刻や波形の周波数特性から北硫黄島カルデラでの地震を原因とし、DONET観測域まで伝播してきたものと考えられます。

極小津波シグナルが示すカルデラ内で繰り返す断層破壊の特徴

振幅1〜2mmの極小な津波は、沿岸地域や船舶に直接的な危険性をもたらすことはありませんが、その記録は津波の原因となった海底現象を調べるために重要なデータとなります。そこで、検出された極小津波記録と津波発生・伝播の数値計算結果を比較することで、2017年および2019年地震のメカニズムや震源の特徴を調べました。その結果、以下の二点が明らかになりました:

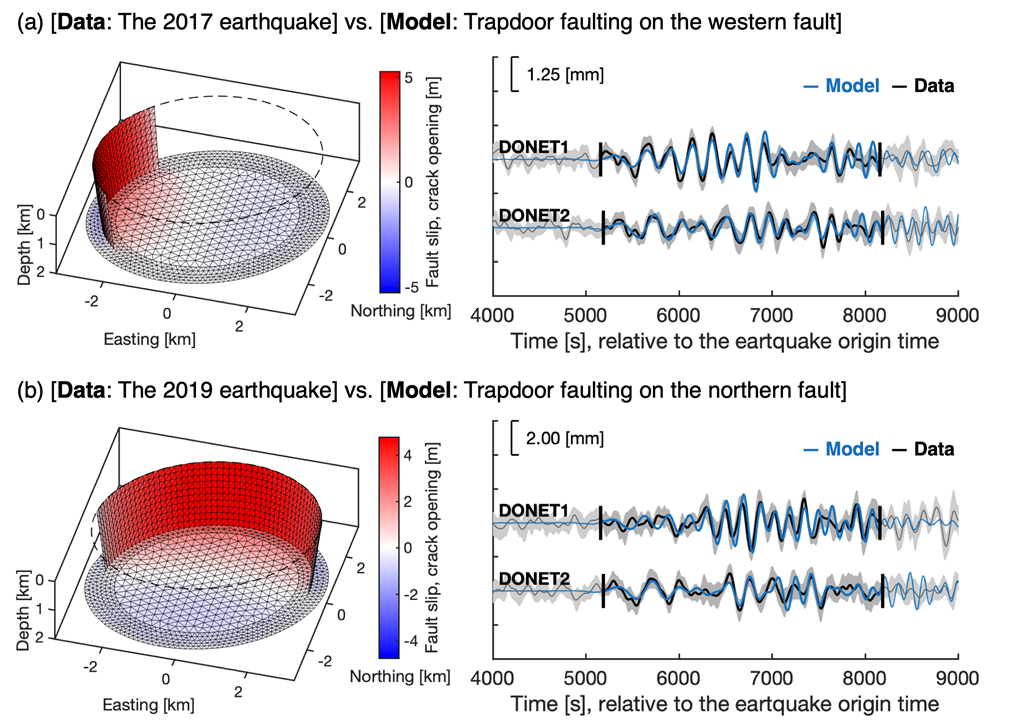

- 二つの地震に共通するメカニズム:二つの地震後に観測された極小津波記録は、いずれも北硫黄島カルデラにおけるトラップドア断層破壊による急激なカルデラ隆起を仮定した数値計算結果と高精度で一致しました(図3)。

- 二つの地震で明瞭に異なる断層破壊箇所:2017年および2019年の津波記録の波形には明瞭な違いが認められました。この差異は、二つの地震で破壊されたカルデラ断層の位置の違い、すなわち2017年地震がカルデラ西側断層(図3a)、2019年地震がカルデラ北側断層(図3b)をそれぞれ破壊したと仮定するとよく説明されました。

本研究の意義

- 極小津波検出と海底火山調査への応用:波形スタッキング手法の適用により、震源から約1,000km離れた津波観測網で、振幅1〜2mmの極小ながらも高品質な津波波形記録を検出し、北硫黄島カルデラにおける火山活動の詳細な調査が可能になりました。

- トラップドア断層破壊が繰り返し発生したことの裏付け:北硫黄島カルデラにおける2008年・2015年地震を調べた先行研究(Sandanbata & Saito, 2024a)に続き、2017年・2019年地震の津波記録の解析によって、およそ数年ごとにトラップドア断層破壊が繰り返し、大規模なカルデラ隆起が断続的に発生してきたことをさらに強く裏付けました。

- カルデラ内断層のセグメント化:2017年と2019年のトラップドア断層破壊が異なる断層セグメントで発生したという新たな観測事実から、複数の断層セグメントが交互に破壊することで、数年という短い間隔で高頻度にトラップドア断層破壊が発生した可能性を提案しました(図4)。

今後の展望

今後、このカルデラ内の断層破壊の繰り返しメカニズムを詳細に調べ、火山直下のマグマ蓄積プロセスと併せて理解することで、北硫黄島カルデラの長期的な火山活動の予測や、将来的な海底噴火リスク評価への貢献が期待されます。

引用文献

- Sandanbata, O., & Saito, T. (2024a). Quantifying Magma Overpressure Beneath a Submarine Caldera: A Mechanical Modeling Approach to Tsunamigenic Trapdoor Faulting Near Kita-Ioto Island, Japan. Journal of Geophysical Research, [Solid Earth], 129(1), e2023JB027917. https://doi.org/10.1029/2023JB027917

- Sandanbata, O., Watada, S., Satake, K., Kanamori, H., Rivera, L., & Zhan, Z. (2022). Sub‐decadal volcanic tsunamis due to submarine trapdoor faulting at Sumisu caldera in the Izu–Bonin arc. Journal of Geophysical Research, [Solid Earth], 127(9), e2022JB024213. https://doi.org/10.1029/2022jb024213

加藤慎也特任研究員がGeoSciAI2024 最優秀賞受賞

加藤慎也特任研究員が、GeoSciAI2024 最優秀賞を受賞しました。

受賞者氏名:加藤 慎也 特任研究員

受賞名:GeoSciAI2024 最優秀賞(地震分野課題)

授与機関:日本地球惑星科学連合・人工知能学会

受賞日:2024年5月26日

研究題目:地震観測データからの地震波検測

仲田理映助教がGeoSciAI2024優秀賞受賞

仲田理映助教(代表)が、GeoSciAI2024 優秀賞(地震分野課題)を受賞しました。

受賞者氏名(複数名による連名受賞):

仲田 理映 助教(代表)

Zhengfa Bi(Lawrence Berkeley National Laboratory)

Nori Nakata(Lawrence Berkeley National Laboratory & Massachusetts Institute of Technology)

Benjamin Erichson(International Computer Science Institute)

授与機関:日本地球惑星科学連合・人工知能学会

受賞日:2024年5月26日

研究題目:Multi-scale attention-based neural network for earthquake phase picking

第27回サイエンスカフェ(ハイブリッド)開催報告

サイエンスカフェを地震・火山噴火予知研究協議会と広報アウトリーチ室の共同で、2024年12月3日にハイブリッドで開催いたしました。

27回目となる今回は、「内陸地震」というテーマで開催し、岡田知己教授(東北大学)・平松良浩教授(金沢大学)を迎え加藤尚之教授の司会のもと、近年の地震の調査結果などに基づき、兵庫県南部地震以降の内陸地震発生メカニズム研究の進展や、それに基づく災害軽減のための取組などについて紹介がされました。

講演の後には古地震記録の保管庫や地震計の展示室をご覧いただきました。

<地震・火山噴火予測研究のサイエンスカフェ >

地震や火山噴火に関する研究の成果は、予測の基礎となることが期待されています。これまでの研究から、地震や火山噴火のメカニズムへの理解は深まってきました。また、今後発生する可能性のある地震や火山噴火を指摘することもある程度はできます。しかし、規模や発生時期についての精度の高い予測はまだ研究の途上です。このサイエンスカフェでは、地震・火山噴火の予測研究の現状について研究者と意見交換を行い、研究者・参加者双方の理解を深めることを目的とします。

染矢真好(M2)日本地震学会学生優秀発表賞受賞

染矢真好(修士2年)が、日本地震学会学生優秀発表賞を受賞しました。

受賞名:日本地震学会学生優秀発表賞

授与期間:地震学会

受賞日:2024年11月25日

研究題目:Physics-Informed Neural Network (PINN) による津波のデータ同化https://www.zisin.jp/awards/excellence2024.html