本研究集会は沈み込み帯の温度構造を推定するための多様な手法の長所や短所を整理し、沈み込み帯の温度構造を高精度で推定するために今後進むべき方向性を議論することを主な目的としています。一部は英語のセッションとなります。

This workshop focuses on the thermal structure of subduction zones. A part of the workshop will be held in English.

日時:2024年11月6-7日

場所:東京大学地震研究所1号館2階セミナー室+オンライン

申し込みフォーム(11/5まで)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC6bxYuPOihU32yXQy0m0E83za8jcwGxun4nw_ueL0nRB5sg/viewform?usp=sf_link

懇談会申し込みフォーム(11/5まで)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoQA7HswLBRQ2r8zezUIJMJPo5L_K2yxqNq6qhs6MuFo7-rw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

プログラム *一部発表順が変更になりました

11/6(水)

13:00-13:10 趣旨説明

【地球化学・岩石学】

13:10-13:40 「流体中の各種化学種を用いた地質温度計の数々」土岐 知弘 (琉球大) *Zoom発表

13:40-14:10 「天然の高圧変成岩を用いた沈み込み帯温度構造の推定: 放射光X線吸収分光による温度推定の高精度化」伊藤 泰輔 (東大)

14:10-14:40 「南海付加体堆積物中の低熟成度炭質物からみる沈み込み帯の被熱温度構造」福地 里菜 (鳴門教育大)

14:40-15:10 「マグマ・地下水から診る日本列島下の温度構造」岩森 光 (東大地震研)

15:10-15:25 「地球ニュートリノ流量モデルの定量化に向けた学際的試み」田中 明子 (産総研)・榎本 三四郎 (ワシントン大)・福田 努 (名大)・原口 悟 (東大地震研)・飯塚 毅(東大)・竹内 希 (東大地震研)・上木 賢太(JAMSTEC)・渡辺 寛子 (東北大)

15:25-15:40 休憩

【熱流量】

15:40-15:55 「陸域における地下温度測定とその解析」濱元 栄起 (埼玉県環境科学国際センター)

15:55-16:25 「増やそう!日本列島陸域の地殻熱流量データ:地震観測井(Hi-net)の活用」松本 拓己 (防災科研)

16:25-16:55 “The quality assessment of the Global Heat Flow Database: progress report 2023-2024” Sven Fuchs, Ben Norden, Florian Neumann, Elif Balkan-Pazvantoglu, Samah Elbarbary, Alexej Petrunin (Helmholtz Centre Potsdam – GFZ German Research Centre for Geosciences, Section Geoenergy), Global Heat Flow Data Assessment Group *Presentation on Zoom

16:55-17:40 「南海トラフ底の熱流量分布:沈み込む四国海盆の地殻構造との関係」山野 誠 (東大大海研)

18:00- 懇談会(レストランアブルボア)

11/7(木)

【Heat flow and modeling】(English Session)

9:30-10:00 “Revisiting the Hyndman hypothesis on the updip and downdip limits of the megathrust seismogenic zone” Kelin Wang (Pacific Geoscience Centre, Geological Survey of Canada) *Presentation on Zoom

10:00-10:30 “Can seamount subduction weaken locking of megathrust earthquake? Detection of SSE through optical-fiber strainmeters at 2 seamounts in Nankai Trough” Masataka Kinoshita (Earthquake Research Institute, The University of Tokyo)

10:30-11:00 “Inversion of thermal conductivity and heat flow from borehole temperature data affected by past ground surface temperature change” Shusaku Goto (The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

11:00-11:30 “Three-dimensional thermomechanical simulation associated with the slab subduction” Nobuaki Suenaga (Kobe University)

11:30-12:00 “How can we better constrain the thermal structure of subduction zones?” Manabu Morishige (Earthquake Research Institute, The University of Tokyo)

12:00-13:30 昼休み

【モデリング・地震・電磁気・データ科学】

13:30-14:00 「高熱伝導率proxyを用いた沈み込み帯の熱輸送モデルとその評価」川田 佳史 (東大)

14:00-14:30 「東日本下太平洋プレート直上の含水鉱物層とスラブ温度構造」宮崎 一希 (東京科学大)

14:30-15:00 「沈み込み帯の温度構造理解へ向けたデータ駆動型アプローチ」桑谷 立 (JAMSTEC)

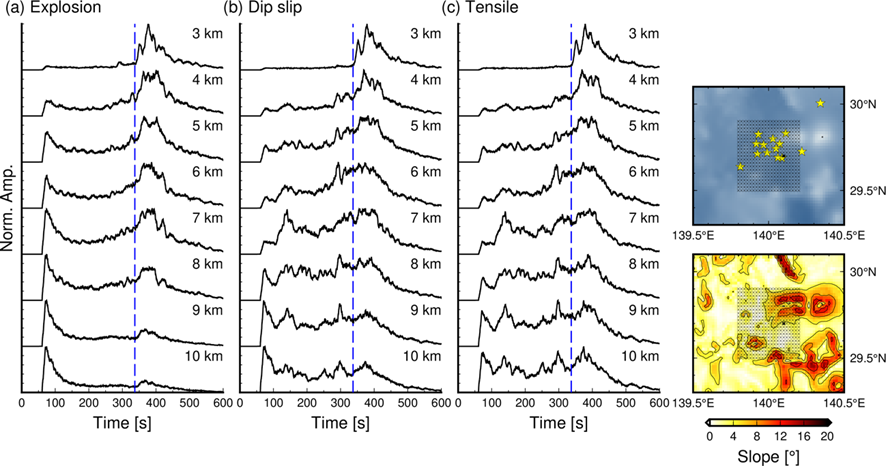

15:00-15:30 「電気比抵抗構造と温度」臼井 嘉哉 (東大地震研)

15:30-15:45 休憩

15:45-16:30 総合討論