高木涼太(1, 2)・小原一成(1)・前田拓人(1)

(1)東京大学地震研究所,(2)東北大学大学院理学研究科

Geophysical Research Letters, DOI: 10.1002/2015GL066987.

プレート間固着域と深部低周波微動発生域の間のギャップで発見された長期的スロースリップイベント

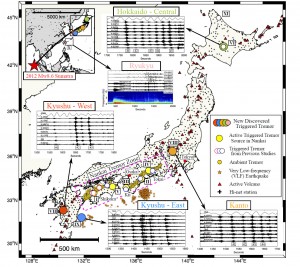

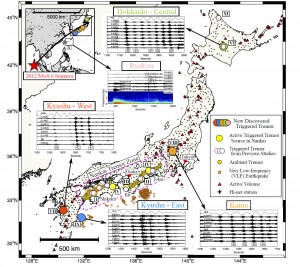

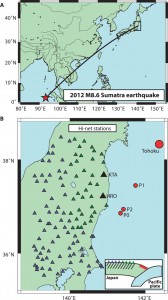

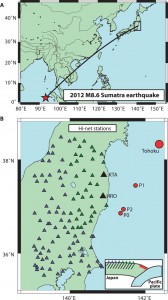

海溝型巨大地震がたびたび発生する南海トラフのプレート境界では,巨大地震が発生するプレート間固着域よりも深部側の領域で,深部低周波微動という普通の地震とは異なる特徴を持った地震が発生することが知られています(図1a)1.また,過去に発生した巨大地震の西縁に位置する豊後水道では,長期的スロースリップイベント(SSE)と呼ばれるゆっくりとしたプレート間すべりが約6年半間隔で繰り返し発生していることもわかっています2.しかし,豊後水道東側に位置する四国西部の深部低周波微動発生域とプレート間固着域の間には空白域が存在し,その空白域においてプレート間がどのようにすべるのかは,これまでわかっていませんでした.本研究では,豊後水道の長期的SSE発生後に,プレート間固着域と深部低周波微動発生域の間をすべりが豊後水道から東へゆっくりと移動していき,空白域において小規模な長期的SSEが数年間継続したことを明らかにしました.

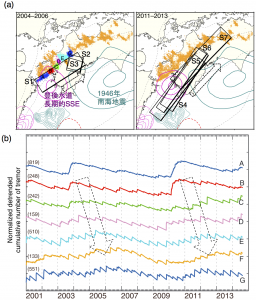

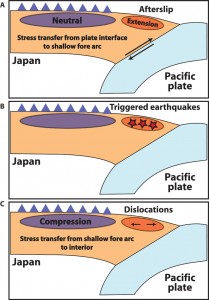

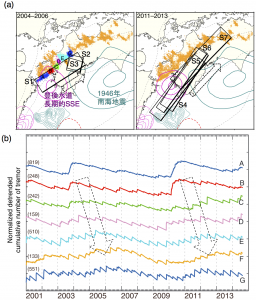

地下のプレート境界で発生するSSEは,微小な地殻変動として地表で観測されます.そこで,国土地理院のGPS観測網GEONETで捉えられた長期的な地殻変動に注目しました.図1bは,四国西部のGPS観測点における南東方向の地殻変動を示しています.豊後水道よりの3観測点では,1997年・2003年・2010年に豊後水道で発生した長期的SSEに伴う変動がよく見えています.次に,より東側の3観測点を見てみると,2004年以降・2011年以降にゆっくりと変化していることがわかります.本研究では,この2004年以降・2011年以降のゆっくりとした変動がプレート境界のすべりで説明できること,そのすべりの領域がちょうど深部低周波微動発生域と固着域の間の空白域に位置することを明らかにしました(図2a).

豊後水道長期的SSE発生時には,SSEのすぐ深部側のプレート境界において深部低周波微動が活発化することが知られています(図1b)2.本研究では,豊後水道から東側の深部低周波微動活動を調べた結果,空白域における小規模なSSEの深部側でも微動活動が活発化し,さらに,微動活動の活発化が豊後水道から東側に徐々に伝播したことがわかりました(図2b).同様の移動現象は,地殻変動から推定したSSEのすべり領域にも見ることができます(図2a).このような移動現象と深部低周波微動と長期的SSEの時空間的な対応関係から,SSEのすべりが豊後水道から東に向かって空白域を徐々に伝播するとともに,深部側に位置する微動活動に影響を及ぼしたと考えられます.

小規模な長期的SSEの発生は,深部低周波微動発生域と固着域の間の領域において,蓄積された歪みの一部がゆっくりとしたすべりにより解消していることを意味します.今後,同様の領域におけるスロースリップ活動を詳しく見ていくことで,プレート境界におけるすべりの収支を明らかにするとともに,海溝型巨大地震を含むプレート沈み込みプロセスの理解を深めることができると考えています.

1 K. Obara, Science, 296, 1679–1681 (2002).

2H. Hirose, et al., Science, 330(6010), 1502 (2010).

3T. Sagiya and W. Thatcher, J. Geophys. Res., 104(B1), 1111–1129 (1999).

4Geospatial Information Authority of Japan, Crustal deformation in October 2014 (2014).

5Y. Yagi, et al., J. Seismol. Soc. Jpn. 2(51), 139–148 (1998); Earth Planets Space, 53(8), 793–803, (2001).