令和6年度地震火山災害予防賞公募のお知らせ【締切】R6.11.20(水)午後5時

第25回サイエンスカフェ(ハイブリッド)開催報告

サイエンスカフェを地震・火山噴火予知研究協議会と広報アウトリーチ室の共同で、2024年9月18日にハイブリッドで開催いたしました。

25回目となる今回は、「高リスク小規模火山噴火(2)」というテーマで開催し、 金子隆之 准教授(東京大学地震研究所)・寺田暁彦 准教授(東京工業大学)を迎え、加藤尚之 教授の司会のもと、金子准教授からは2014年9月の御嶽山噴火についてヘリコプターからの観察でわかったことを,寺田准教授からは多項目観測から解明された2018年1月の本白根山の噴火過程を紹介してもらいました。

<地震・火山噴火予測研究のサイエンスカフェ >

地震や火山噴火に関する研究の成果は、予測の基礎となることが期待されています。これまでの研究から、地震や火山噴火のメカニズムへの理解は深まってきました。また、今後発生する可能性のある地震や火山噴火を指摘することもある程度はできます。しかし、規模や発生時期についての精度の高い予測はまだ研究の途上です。このサイエンスカフェでは、地震・火山噴火の予測研究の現状について研究者と意見交換を行い、研究者・参加者双方の理解を深めることを目的とします。

第1039回地震研究所談話会開催のお知らせ

下記のとおり地震研究所談話会を開催いたします。

対面での開催を再開しておりますので、地震研究所へお越しいただければ幸いです。

ご登録いただいたアドレスへ、開催前日にZoom URLとパスワードをお送りいたします。

なお、お知らせするZoom URLの二次配布はご遠慮ください。また、著作権の問題が

ありますので、配信される映像・音声の録画、録音を固く禁じます。

記

日 時: 令和6年9月20日(金) 午後1時30分~

場 所: 地震研究所1号館2階 セミナー室

Zoom Webinarにて同時配信

1. 13:30-13:45

演題:対話型生成AIを用いた歴史地震の震度判定の試み

著者:○大邑潤三、北本朝展(国立情報学研究所)、加納靖之、橋本雄太(国立歴史民俗博物館)

2. 13:45-14:00

演題:最大地動加速度とコーナー周波数から計算した応力降下量のばらつきの不整合問題の解決

著者:○新本翔太・三宅弘恵

3. 14:00-14:15

演題:地球内部超塑性(拡散クリープ)仮説-天然カンラン岩中の結晶軸選択配向からの検証-

著者:○平賀岳彦・キムナヒョン

○発表者

※時間は質問時間を含みます。

※既に継続参加をお申し出いただいている方は、当日zoom URLを自動送信いたします。

※談話会のお知らせが不要な方は下記までご連絡ください。

〒113-0032 東京都文京区弥生1-1-1

東京大学地震研究所 共同利用担当

E-mail:k-kyodoriyo(at)eri.u-tokyo.ac.jp

※次回の談話会は令和6年11月1日(金) 午後1時30分~です。

【東京大学ホームカミングデイ】講演会、同窓会の開催について

令和6年10月19日(土)は本学のホームカミングデイです。今年は対面開催で様々なイベントが開催されます。

地震研究所では、以下のイベントを開催いたしますので、参加を希望される方は、申込方法の欄をご確認のうえ、お申し込みをお願いいたします。

記

【講演会】

「日本列島下のマグマ・流体と変動現象 / 教授 岩森 光」

日本列島には、111の活火山や多数の温泉・湧水が分布し、その地下にはマグマや水溶液といった流体が広く分布していると考えられます。また、3年以上継続する能登半島の地震活動や隆起運動にも流体の関与が示唆されるなど、地下深部の流体が変動現象と関わっていることも分かってきました。本講演では、最近の研究から推定されるマグマ・流体の分布・起源、日本列島の地下の状態、およびそれらの変動現象とのかかわりについて紹介します。

日 時:令和6年10月19日(土) 13時~14時

場 所:地震研究所1号館2階セミナー室

対 象:一般(定員75名:申し込み順) ※要事前申込

申込方法:申込フォームよりお申込みください。

※受付期間:令和6年9月19日(木)9時~令和6年10月17日(木)17時ま

で

※受付時間は、平日9時~17時までとなります。

受付時間外のお申込みについては、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

注意事項

・定員に達した場合、申込受付期間に関わらず締め切る場合があります。

・本講演会は、オンライン中継、動画配信の予定はありません。

・申込フォームへ入力いただいた個人情報につきましては、本講演会実施の目的のみに使

用いたします。法令などにより開示を求められた場合を除き、個人情報をご本人の同意を

得ることなく業務に関与する者以外の第三者に開示することはありません。

本件に関するお問い合わせ先

地震研究所庶務チーム(庶務担当) shomu[at]eri.u-tokyo.ac.jp ※[at]は@に置き換えて

ください。

【地震研同窓会総会・懇親会】

地震研究所に在籍された学生・教職員の旧交を温めるための会合です。総会を開催した

後に懇親会を行います。在籍者の参加も歓迎します。

日 時 :令和6年10月19日(土) 14時15分~16時(予定)

場 所 :地震研究所1号館2階ラウンジ

開催形式 :ハイブリッド(現地開催+Zoom)

現地参加費:5,000円

対 象 :地震研究所OB・OG(学生・教職員)及び在籍者

申込方法 :同窓会にまだ加入していないけれども参加を希望される方は、同窓会Webにある「同窓会メンバー申し込みフォーム」より同窓会に加入申し込みのうえ、「その他」欄にて参加希望の旨ご入力ください。在籍者も同窓会に加入できます。同窓会に会費はありません。

同窓会に加入済みの方には、メールや葉書でご案内の連絡をしていますが、もし何も連絡が来ていない場合は、お手数ですが、世話人メールアドレス宛にその旨お知らせいただくか、同窓会メンバー申込ページより情報をご入力く

ださい。

同窓会Web:https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/dosokai/

本件に関するお問い合わせ先

地震研同窓会世話人 dosokai-sewanin[at]eri.u-tokyo.ac.jp ※[at]は@に置き換えてください。

Friday Seminar (20 September 2024) Kelin WANG (PGC, Gelogical Survey of Canada & University of Victoria)

Title: The strength of subduction megathrusts and implications to earthquake processes

Abstract:

The strength of subduction megathrusts and how it varies during slip are important to earthquake physics. Actual megathrusts feature multi-scale heterogeneity, but fundamental understanding can be gained by focusing on the big picture and representative end members. This seminar provides a big-picture sketch of what has been learned over the past three decades. An ideal creeping fault has only one strength, but an ideal stick-slip fault has three strengths: the true strength, apparent strength, and dynamic strength. At a regional scale, there are only two useful methods to determine megathrust strength: the study of force balance in which gravity provides a reference and the study of thermal fields in which frictional heat dissipation reflects fault strength. Global applications of these methods yield effective friction coefficients of megathrusts in the range 0.03 – 0.13, much lower than the value of about 0.4 predicted by Byerlee’s law with hydrostatic fluid pressure. Despite this remarkable weakness, stress drop in megathrust earthquakes generally is only 10 – 30% of the absolute fault strength. Seismogenesis depends not on the absolute strength but how the fault weakens or strengthens during slip. Thirty years ago, updip and downdip limits of the megathrust seismogenic zone were proposed on the basis of thermal controls on weakening or strengthening behaviour. Today, new understanding of fault mechanics and fault gouge petrology and rheology requires the development of a new conceptual framework. I will explain why and how the previously proposed limits should be changed to “soft barriers” to seismic slip.

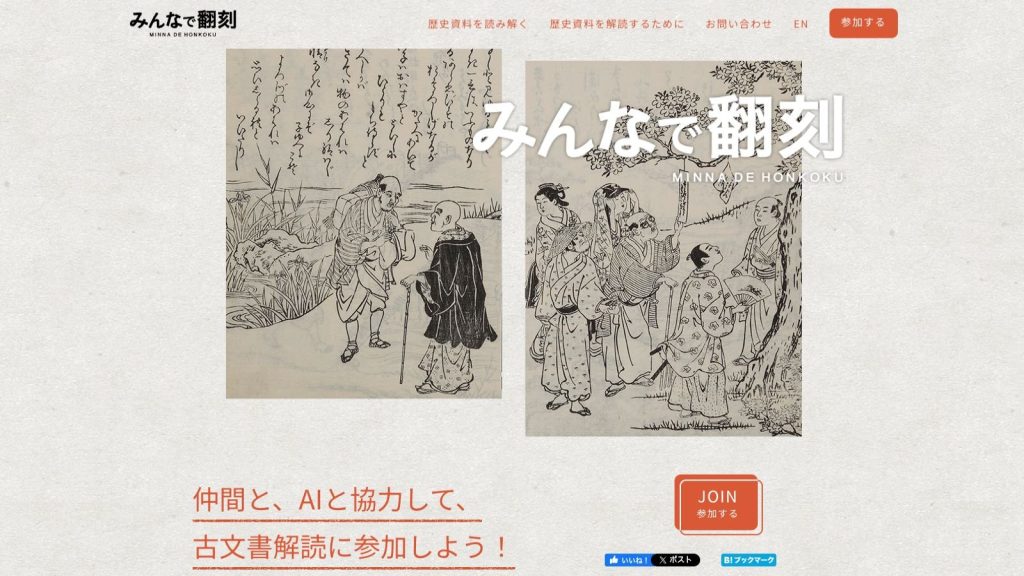

国立歴史民俗博物館・東京大学地震研究所・京都大学古地震研究会/みんなで翻刻 が デジタルアーカイブジャパン・アワード2024 を受賞

加納 靖之 准教授・大邑 潤三 助教らによる「みんなで翻刻」を主催する国立歴史民俗博物館・東京大学地震研究所・京都大学古地震研究会が、デジタルアーカイブジャパン・アワード2024 を受賞しました。

受賞名:デジタルアーカイブジャパン・アワード2024

授与機関:内閣府知的財戦略推進事務局 デジタルアーカイブ推進に関する検討会

受賞日:2024年8月26日

受賞機関:国立歴史民俗博物館・東京大学地震研究所・京都大学古地震研究会/みんなで翻刻

Friday Seminar (9 September 2024) Yajing LIU (McGill)

Title: Coupling fault slip and pore pressure evolution in dynamic rupture and earthquake sequence models

Abstract:

Pore fluid pressure plays a crucial role in fluid-infiltrated fault strength evolution hence the source processes of earthquakes and episodic slow slip events. Pore pressure in the fault zone increases due to strong shear heating during rapid slip, leading to a thermal pressurization dynamic weakening effect which favors a larger extent of rupture propagation and higher amount of coseismic slip. On the other hand, accelerated slip rate within the fault zone of highly compacted granular materials can also lead to a dilatancy strengthening effect which temporally reduces pore pressure hence clamps the fault before pore pressure re-equilibrates with the ambient level. In this presentation, I will discuss numerical simulations that couple the pore fluid pressure and fault slip evolution in the framework of the laboratory-derived rate-state friction law, with applications to earthquake ruptures and slow slip sequences in subduction zones, oceanic transform faults, as well as the fluid-injection induced seismicity environments. In particular, strong dilatancy can effectively inhibit seismic slip in frictionally unstable (velocity-weakening) regions, resulting in aseismic slip transients which not only serve as a rupture barrier to magnitude 6 earthquakes but may also drive episodic seismic swarms as observed along the East Pacific Rise transform faults. Preliminary results from our dynamic rupture model, with application to the 2008 Wenchuan magnitude 7.9 earthquake, also indicate that 3D fault geometry has a first-order control of the general distribution of coseismic slip whereas thermal pressurization influences the quantitative comparison to the near-field peak ground motion and cumulative slip.

小野寺 圭祐 特任研究員 AGU Editor’s Highlightを受賞

小野寺 圭祐 特任研究員が、AGU Editor’s Highlightを受賞しました。

受賞名:Editor’s Highlight

授与機関:American Geophysical Union

受賞日:2024年8月5日

受賞論文:Onodera, K. (2024). New views of lunar seismicity brought by analysis of newly discovered moonquakes in Apollo short-period seismic data. Journal of Geophysical Research: Planets, 129, e2023JE008153. https://doi.org/10.1029/2023JE008153

東北地方背弧のひずみ集中域の地下電気比抵抗構造の推定

臼井嘉哉1、上嶋誠1、長谷英彰2、市原寛3、相澤広記4、小山崇夫1、ほか10名 Usui, Y.1, Uyeshima, M.1, Hase, H.2, Ichihara, H.3, Aizawa, K.4, Koyama, T.1, et al. (2024).

Three-dimensional electrical resistivity structure beneath a strain concentration area in the back-arc side of the northeastern Japan arc.

Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 129, e2023JB028522. https://doi.org/10.1029/2023JB028522

1東京大学地震研究所、2地熱技術開発株式会社、3名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山研究センター、4九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター

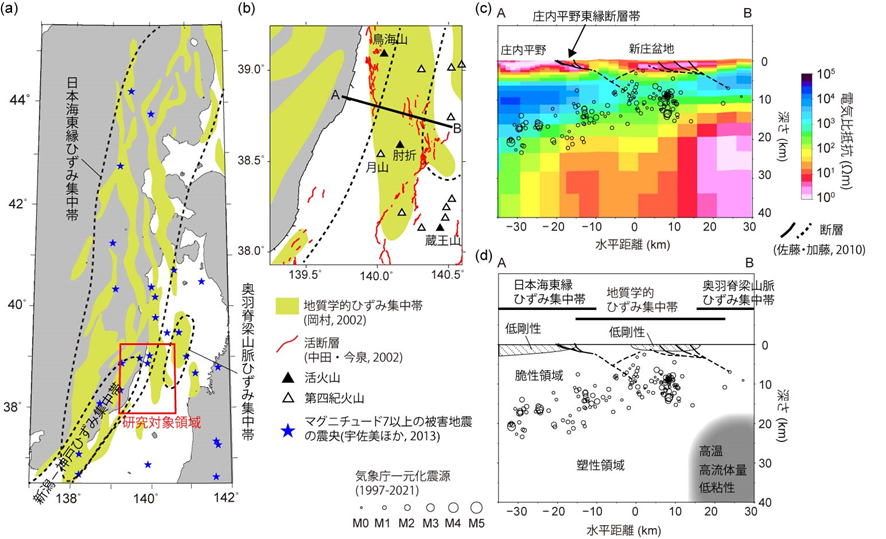

東日本の日本海側では、平成16年の新潟県中越地震、平成19年の能登半島地震、新潟県中越沖地震等、令和6年の能登半島地震など大きな被害地震が発生しており、その多くはひずみ集中帯と呼ばれる領域で発生しています。図1aに東日本の日本海東遠部周辺のひずみ集中帯を示します。マグニチュード7以上の被害地震の震央も併せて示しており、その多くはひずみ集中帯で発生していることがわかります。測地学的研究により、日本海東遠ひずみ集中帯の南端部は上部地殻が低剛性であるのに対し、奥羽脊梁山脈ひずみ集中帯は下部地殻が低粘性であり、ひずみ集中のメカニズムが異なる可能性が指摘されていました。しかし、ひずみ集中のメカニズムが何故異なるかについてはその後研究が進んでおりませんでした。

本研究では、ひずみ集中帯の成因や大きな内陸地震の発生のメカニズムについて理解を深化させるため、図1bに示す、複数のひずみ集中帯が隣接する領域で地下の電気比抵抗構造を推定しました。電気比抵抗は流体(水や溶けた岩石)の存在に敏感であり、流体が多く含まれる岩石は一般的に力学的に弱くなるため、ひずみ集中に関係する構造を明らかにする上で最も有効な物理量の1つです。

図1cに、推定した電気比抵抗構造のうち、図1bの測線ABに添う鉛直断面を示します。庄内平野、新庄盆地に相当する浅部領域と奥羽脊梁山脈下の20km以深が顕著に低い比抵抗を示します。このうち前者は測地学的研究により上部地殻が低剛性であると推定された領域に対応します。このことは日本海東遠ひずみ集中帯の南端部は浅部の堆積層が低剛性体として振る舞うことによりひずみが集中していることを示唆します。一方、奥羽脊梁山脈下深部の顕著な低比抵抗域は測地学的研究により低粘性であると推定された領域に対応します。この深部低比抵抗域は高温かつ流体を多く含むことにより、低粘性体として振る舞い、その結果としてひずみ集中が起きていると考えられます。

日本海東遠ひずみ集中帯と奥羽脊梁山脈ひずみ集中帯の間に存在する地質学的なひずみ集中帯は堆積盆地にあたる浅部が低比抵抗域であり、かつ、20km以深も比較的低い比抵抗を示します。日本海東遠ひずみ集中帯には日本海拡大時にできた断層が多数存在します(図1b)。浅部・深部の低比抵抗域が力学的な弱体として振る舞うことで断層への応力集中が起こり、その結果として内陸地震が発生することにより、地質学的な時間スケールでひずみ集中が起きている可能性があります。

また、本研究対象領域ではマグニチュード5以上の地震の震央が中部地殻~下部地殻の比抵抗が比較的低い領域の縁に位置する傾向が認められ、地下の流体が大きな内陸地震の発生に寄与している可能性を示しました。さらに、鳥海山、月山の東側に低比抵抗域が存在することを明らかにしました。火山活動に関係する、流体に富む領域を示している可能性があります。

2024年能登半島地震は流体を豊富に含む断層でのゆっくりすべりから始まった

Slow rupture in a fluid-rich fault zone initiated the 2024 Mw 7.5 Noto earthquake

Ma, Z.1, Zeng, H.1, Luo, H.2,1, Liu, Z.3, Jiang, Y.1, Aoki, Y. (青木陽介)4, Wang, W.3, Itoh, Y. (伊東優治)4,5, Lyu, M.1, Cui, Y.6, Yun, S.-H.1, Hill, E. M. 1, Wei, S. 1,7 (2024). Slow rupture in a fluid-rich fault zone initiated the 2024 Mw 7.5 Noto earthquake, Science, doi:10.1126/science.ado5143

1南洋理工大学(シンガポール) 2南方科技大学(中国) 3中国国家地震局

4東京大学地震研究所 5グルノーブル・アルプ大学(フランス) 6河海大学(中国)

7中国科学院

能登半島では2020年ごろから群発地震が継続していたが,2024年1月1日にマグニチュード7.5の能登半島地震が発生し,大きな被害をもたらした.この地震によって生じた地表変形及び地震波の観測データを用いて、地震の発生機構の解明を試みた.能登半島地震の震源は2020年から続いていた群発地震の発生域にあたり,地下には流体が多く含まれているとされる.断層すべりを模した室内実験の結果等に基づき,流体の存在が高速の破壊伝搬を妨げることが指摘されていることから,2024年能登半島地震に伴う断層破壊は,その開始直後は流体の存在により高速で伝搬することができなかったものの,20秒程度経って流体の多い領域を抜けたことにより高速に伝搬することができるようになったと解釈した.このような、断層破壊の高速伝搬が能登半島地震の被害を大きくしたと考えている.

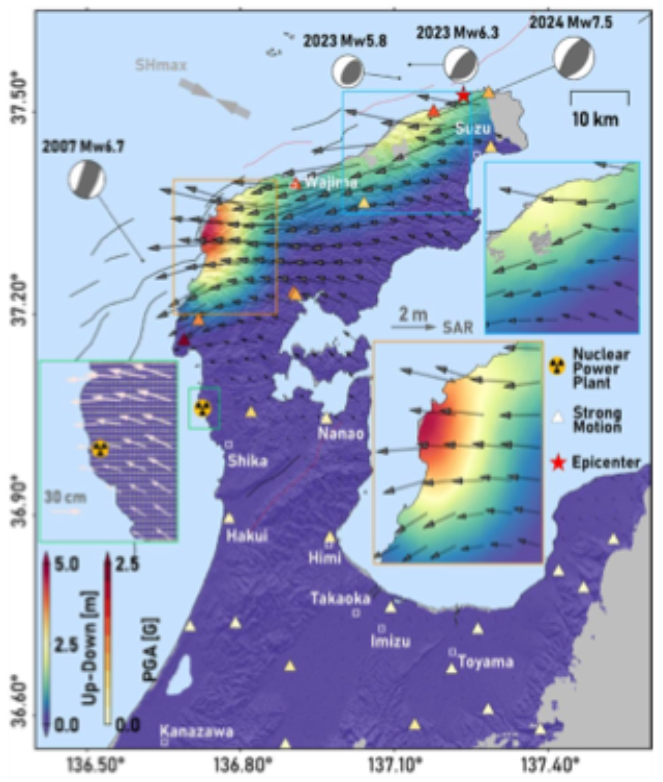

図1は地震前後に撮像された様々な合成開口レーダー画像を用いて求められた3次元の地震時変位である.変位は能登半島北部に集中していることがわかる.能登半島北西部では最大約2.2 mの水平変位と最大約5 mの隆起が観測された.図1に星印で示されている震央付近でも2 mを越える水平変位と約2 mの隆起が観測された.

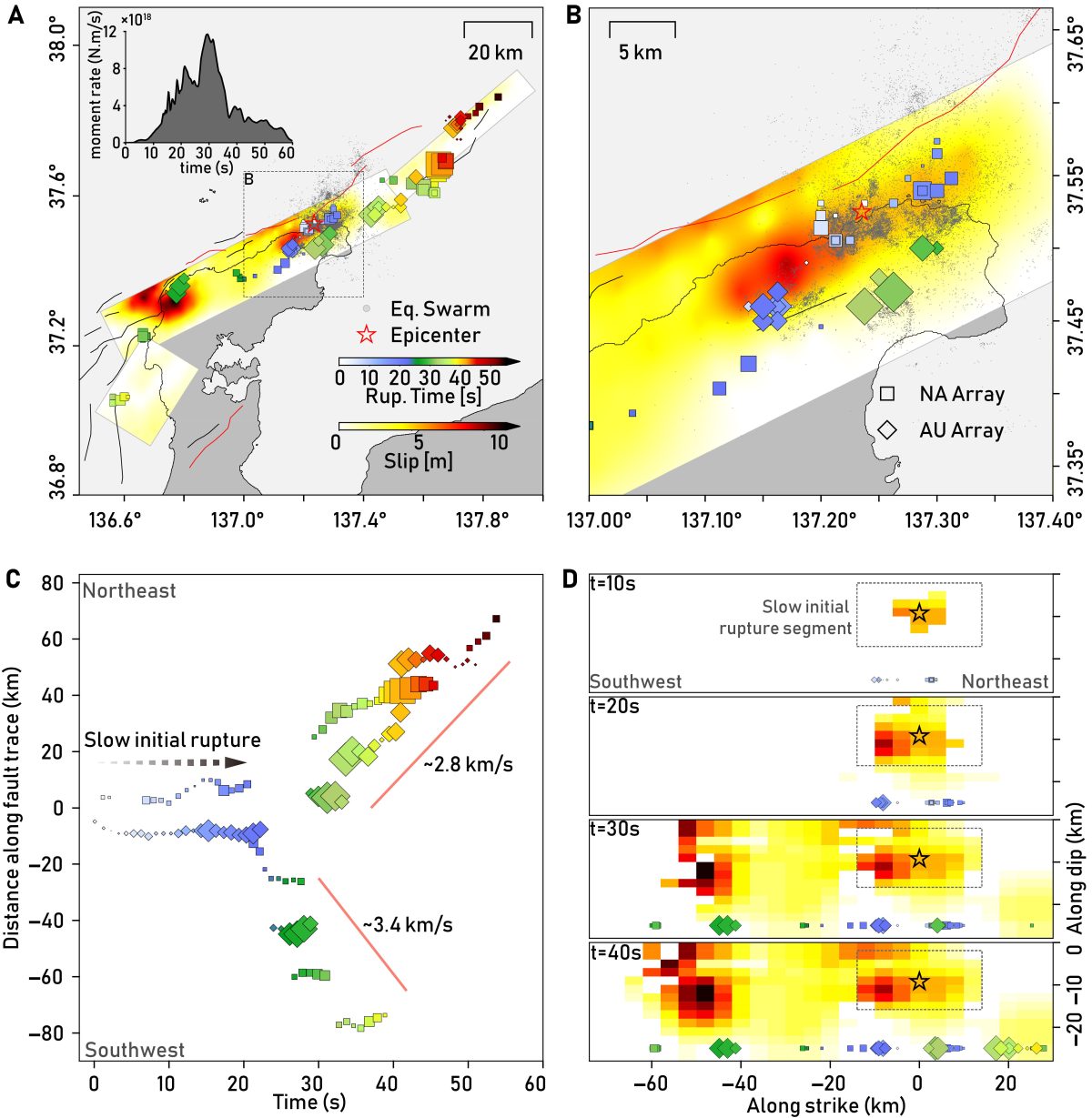

図2A, Bに,観測された地表変形を説明できる断層すべりの空間分布を示す.断層滑りは能登半島北西部で最大10 mに達し,震央付近でも約7—8 mのすべりが発生したと推測される.次に,能登半島地震によって発生した遠地(北米およびオーストラリア)で観測された地震波動場を逆伝搬解析することにより,断層運動の時間発展を明らかにした.図1A, Bに大きなエネルギーが発生した場所を正方形および菱形の図形で表し,その発生時刻を示す色とで表現した.図1Cは大きなエネルギーが発生した場所を地震発生からの時間を横軸に,断層沿いの距離を縦軸に表示したものである.これによると,最初の20秒ほどは断層破壊の進展が遅かったがその後北東方向(図1Cの上方向)および南西方向(図1Cの下方向)に3 km/sという,一般的な地震の破壊伝搬速度と同じくらいの速度で伝搬したことがわかる.図2Dは地震波形の逆解析によりこれを地震発生から10, 20, 30, 40秒後までの断層すべり量のスナップショットとして推定したものである.

より詳細な破壊開始メカニズムの理解には,最初の20秒程度のゆっくりとした断層破壊の過程を本研究の結果よりも詳細かつ網羅的に理解することが必要である.そのような詳細な解析は,能登半島沖地震の発生要因を理解するだけでなく,地震発生メカニズム一般の理解を進めるにあたり重要なことである.