東京大学地震研究所技術職員の仕事について理解を深めよう! 来年度末に学部または修士課程を卒業・修了予定の方や民間企業等に在職中の方で、地震研究所で技術職員として勤務することに興味がある方を対象に、オンライン説明会を実施いたしますので、是非、ご参加ください。 ◆オンラインセミナー開催日時:内容はいずれも同じ 2024年2月10日(土)①10:00~10:30 ②11:00~11:30 ③13:00~13:30 ④14:00~14:30 ◆参加資格:就職・転職を検討している方で、東京大学地震研究所の技術職について興味がある方。学部生の参加も歓迎します。 ◆申込締切:2024年2月9日(金)17:00まで ◆開催概要:東京大学地震研究所技術部技術開発室・総合観測室紹介及び業務内容の説明、技術系の仕事を理解するイベントです。 ◆申込登録:Formsからの申し込み https://forms.office.com/r/h23phchKi0※説明会申込受付後、開催情報等をメールでお知らせします。 ※説明会視聴の際は通信料が発生しますので、Wi-Fi環境での視聴を推奨しています。 お問合せ: 東京大学地震研究所庶務チーム(人事担当) 電子メール:jinji%eri.u-tokyo.ac.jp(%を@に置き換えてください。) 電話:03-5841-5668 地震研究所技術部の説明、及び技術職員からメッセージ URL: https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/gijyutsubu/ URL: https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/gijyutsubu/message/

令和5年度 退職教員 最終講義

地震研究所では、今年度(令和5年度)末に3名の教員が定年退職を迎えられます。つきましては、「退職教員 最終講義」を以下のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

皆様のご来聴をお待ちしております。

日 時 : 令和6年3月18日(月) 10時~11時

講 演 者 : 中井 俊一 教授

演 題 : 地球を巡る同位体の旅

開催方式 : オンライン

申込方法 : https://forms.office.com/r/82pbCbE0n8

受付期間 : 令和6年2月9日(金)9時 ~ 令和6年3月15日(金)17時

受付時間は平日9時~17時までとなります。

それ以外の時間につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。

日 時 : 令和6年3月18日(月) 13時30分~14時30分

講 演 者 : 佐竹 健治 教授

演 題 : 同時代の地震から学んできたこと

開催方式 : オンライン+地震研究所1号館2階セミナー室(定員80名 申し込み順)

申込方法 : https://forms.office.com/r/UBdLFpEE6K(オンライン)

https://forms.office.com/r/hCZqzdBWWB(セミナー室)

受付期間 : 令和6年2月9日(金)9時 ~ 令和6年3月15日(金)17時

受付時間は平日9時~17時までとなります。

それ以外の時間につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。

日 時 : 令和6年3月18日(月) 15時~16時

講 演 者 : 吉田 真吾 教授

演 題 : 地震発生の物理

開催方式 : オンライン

申込方法 : https://forms.office.com/r/n3wwtLmyJb

受付期間 : 令和6年2月9日(金)9時 ~ 令和6年3月15日(金)17時

受付時間は平日9時~17時までとなります。

それ以外の時間につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。

本件問い合わせ先:地震研究所庶務チーム(庶務担当)

shomu@eri.u-tokyo.ac.jp

【プレスリリース】2023年10月鳥島近海津波の謎――1時間半の間に14回の津波が発生――

発表のポイント

◆2023年10月、大きな地震が観測されていないなかで、伊豆・小笠原諸島と関東から沖縄にかけての広い範囲で波高数十センチの津波が観測され、津波注意報が発出されました。

◆本州沖合で観測された津波の波形記録の解析によって、約1時間半の間に14回の小規模な津波が繰り返し発生し、これらが重なって波高が増幅したことがわかりました。

◆本研究は、短時間で津波が繰り返し発生することによる増幅現象の観測を初めて報告したことに加え、その成果は今後、鳥島近海で津波を繰り返し発生させた海底変動現象の実体解明に役立つと期待されます。

着任セミナー(2024年2月16日)白濱吉起(地震予知研究センター)

タイトル:

変動地形学的研究手法を用いたプレート収束帯のアクティブテクトニクスの解明

要旨:

プレート収束帯では活発な地殻変動が生じており、変動のスケールに応じた多様な変動地形が形成される。プレート収束帯の地殻構造の解明や構造発達の過程の解明には、こうした変動地形についての知見が必要不可欠である。私はこれまで、チベット高原や日本列島のようなプレート収束帯に位置する地域の活断層や活構造を対象に、変動地形学的研究手法を用い、その背後にあるテクトニクスの解明を試みてきた。特に、変動地形研究において様々な応用の期待される手法として宇宙線生成核種を用いた分析手法に着目し、それらを活用した研究を進めている。

本発表では、まず、活断層を対象とした研究として、2016年熊本地震に伴い活動した布田川断層帯や日奈久断層帯において実施した断層活動性調査の結果と得られた知見について述べる。次に、宇宙線生成核種を用いた変動地形研究として国内外で実施した研究について紹介する。最後に、今後の展望として宇宙線生成核種を用いた分析の応用手法とそれらを用いた研究展望について紹介する。

Friday Seminar (**Wednesday** 21 February 2024) Yann Capdeville (Nantes Université)

Title:

Homogenization for multi-scale problems in seismology: A treatment for seismic wave myopia in complex media, for tomography and for earthquake point sources

Abstract:

The Earth is heterogeneous on all scales, which has an impact on all the scientific disciplines involved, particularly seismology. The aim of this presentation is to show how this multi-scale aspect of the Earth affects the modelling of wave propagation, the modeling of the seismic source, seismic imaging methods and the interpretations of tomographic images. We will show that the two scale homogenization technique, extended to medium with no scale separation, is a good tool to deal with such a problem. It makes it possible to compute good quality effective media, to understand the link between tomographic images and possible fine scale elastic models as well as to understand the seismic source interactions with small heterogeneities (and more). In particular, we will show that homogenization can explain the strong difference between ground displacement and gradient of the displacement when it comes to sub-wavelength heterogeneities, which is an important topic in the light of the arrival of new seismic sensors such as rotational sensors or DAS (Distributed Acoustic sensors).

2014年チリ・イキケ地震(M8.1)とその最大余震(M7.6)の発生過程に非地震性ゆっくりすべりが及ぼした影響

伊東優治(1, 2)、Socquet Anne(2)、Radiguet Mathilde(2)

1.東京大学地震研究所 2.グルノーブルアルプ大学地球科学研究所

Largest aftershock nucleation driven by afterslip during the 2014 Iquique sequence

Yuji Itoh (1, 2), Anne Socquet (2), Mathilde Radiguet (2)

1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo 2.Univ. Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont Blanc, CNRS, IRD, Univ. Gustave Eiffel, ISTerre, Grenoble, France

Geophysical Research Letters (2023) 50, e2023GL104852. https://doi.org/10.1029/2023GL104852

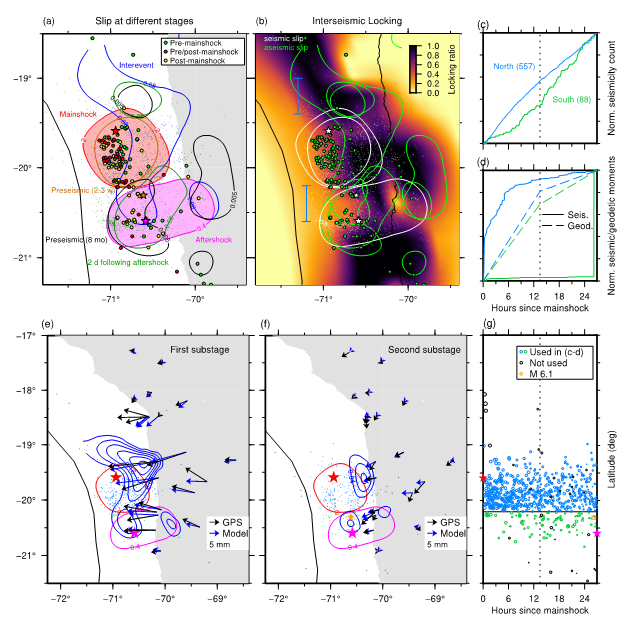

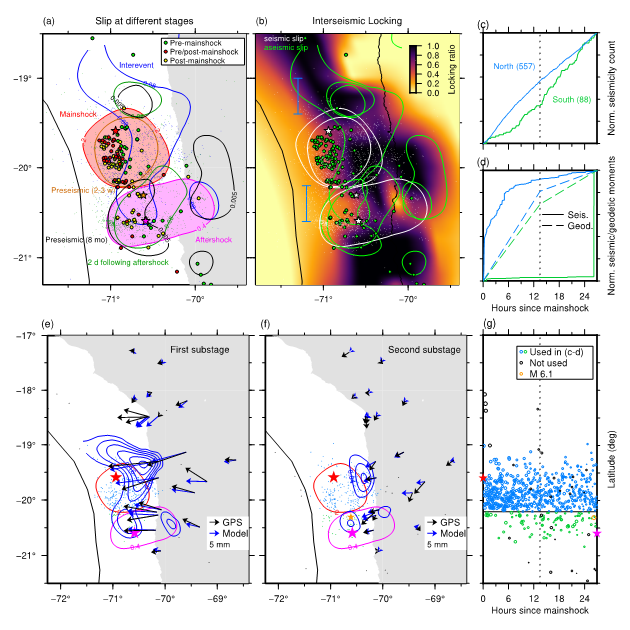

南米チリの沖合には、沈み込む海洋プレート(ナスカプレート)と陸側のプレート(南アメリカプレート)の境界であるペルー・チリ海溝があり、チリ周辺では数十年間隔でM8以上の巨大地震が発生しています。チリ北部で発生した2014年イキケ地震(M 8.1)もこの海溝で発生したプレート境界型地震の一つです(図1a)。この地震の特徴の1つとして、本震発生から約27時間後に最大余震(M 7.6)が本震を起こした断層のすぐ南側(震央距離約130 km)の領域で発生したことが挙げられます(図1a)。本震と最大余震によるすべり領域と発生時刻が近接していることや、27時間の遅れがM 7.6のような大規模な地震を起こすのに必要と想定される準備期間と比べると遥かに短いことから、一見すると、両者を起こした断層が本震発生時に一挙に一つの地震としてすべることも可能であったように思えます。しかし、実際にそうならなかった理由は未解明でした。地震のシミュレーションや岩石試料を用いた室内実験、過去の地震学的及び測地学的観測データから、地震波を放射しないゆっくりとした断層すべり(非地震性すべり)が、地震の準備過程、地震発生時の断層すべりの伝播過程と停止、更には余震の発生過程にも影響を与えることが知られています。このことから、イキケ地震の本震と最大余震の間の27時間の断層すべり過程を調べることで、非地震性すべりが2つの地震の発生過程に与えた影響を明らかにすることを着想しました。

最初に、GPSによって観測された地殻変動の時系列データを解析し、イキケ地震の本震と最大余震のすべり、及びその間27時間の断層すべりの分布を推定しました。その結果、本震-最大余震間に、本震のすべり域の南側で非地震性の余効すべりが発生していたことが見つかりました(図1a, 1e-f)。大地震を起こす領域のプレート境界断層は、大地震の発生時以外はすべらず止まっていることが多い一方、過去の研究からは、この本震のすべり域の南側の余効すべり領域が本震発生前やそれ以前にもゆっくりとすべり続けていたことがわかっています(図1a-b)。そのため、この領域は非地震性すべりが起きやすい領域であると考えることができます。断層に働く摩擦則を用いたシミュレーションから、非地震性すべりを起こしやすい領域には、その付近で発生した地震に伴う高速すべりが入り込めないことが知られています。つまり、非地震性の余効すべりが発生した本震の南側の領域が、最大余震発生領域まで一挙に本震時にすべることを阻止したと考えられます。

一方で、興味深いことに、この本震-最大余震間の非地震性の余効すべり域に最大余震の震源が位置し、非地震性すべり域と考えていた領域が、最大余震発生時に地震性すべりで高速にすべったこともわかりました(図1a)。この地震性すべりと非地震性すべりが重なっている理由を明らかにするべく、本震-最大余震間に発生した中小規模の余震のパターンを見てみたところ、この本震-最大余震間の非地震性すべり域では大地震直後に典型的にみられる余震発生個数と規模の急速な減衰は見られませんでした(図1c)。むしろ、中小規模の余震の中で相対的に大きな余震は間欠的に発生しており(図1d)、最大余震発生の45分前にはM 6.6の地震が最大余震の震源のほど近くで発生していました(図1a, 1g)。このような地震活動の特性は地震発生の準備過程である核形成過程に類似しており、このことから、本震-最大余震間に発生した非地震性の余効すべりが最大余震の準備過程を駆動したと考えられます。また、非地震性の余効すべり域と最大余震の地震性すべり域の空間的な重なりに関しては、測地観測では検出できない多数の小さな地震性すべり断層が余効すべり域の内部に存在し、それらが同時にすべることで最大余震を生じたと考えることで説明できます。本研究の結果は、非地震性すべりを起こす断層と地震性すべりを起こす断層の複雑な相互作用により、現実の複雑な地震活動が生じていることを示唆しています。

北硫黄島カルデラにおけるトラップドア断層破壊:津波記録と力学的地震モデルを用いたカルデラ直下のマグマ過剰圧の定量化への試み

三反畑修1,2・齊藤竜彦2

1. 東京大学地震研究所, 2. 防災科学技術研究所

Sandanbata, O., & Saito, T. (2024). Quantifying magma overpressure beneath a submarine caldera: A mechanical modeling approach to tsunamigenic trapdoor faulting near Kita-Ioto Island, Japan. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 129, e2023JB027917. https://doi.org/10.1029/2023JB027917

・研究の要点

- 小笠原諸島の火山島・北硫黄島の周辺では、数年おきにマグニチュード5.2–5.3の地震が発生し、中程度の地震規模にしては大きな津波を引き起こしていたことを明らかにした。

- 2008年の津波と地震波の波形解析を行い、北硫黄島の北西側にある海底カルデラ・北硫黄島カルデラにおいて、「トラップドア断層破壊」と呼ばれる急激な隆起現象が発生したことを示した。

- 観測された津波規模から、地震発生直前にはカルデラ地下に蓄積していたマグマは周辺地殻にかかる応力よりも5–20MPa程度高い、過剰な高圧状態にあったと推定し、北硫黄島カルデラが地下に大量のマグマを蓄積しており、将来的な噴火の可能性を秘めた火山活動を有することが示唆された。

- 研究の背景

日本の南方沖に連なる伊豆・小笠原島弧沿いには、認識されているだけでも数十の海底火山の存在が知られています。しかし、海底観測の難しさと本島から遠いという地理的な要因のため、多くの海底火山活動への理解は乏しいのが現状です。本研究では、東京から1,100 kmほど南方に位置する火山島・「北硫黄島 (Kita-Ioto Island)」の北西側には、大きさ12 km x 8 kmの海底カルデラ・「北硫黄島カルデラ (Kita-Ioto Caldera)」に着目しました(図1a–c)。北硫黄島カルデラの中央には「噴火浅根 (Funka Asane)」と呼ばれる火口丘が存在し、1930年から1968年までの期間に、しばしば海底噴火が発生していた活火山として知られています。しかしながら、それ以降にこの周辺では海水変色が時折観測されるものの、詳しい調査観測は行われておらず、現在の活動状況の詳細はわかっていませんでした。

- 研究の内容

本研究では、北硫黄島カルデラ周辺の地震活動、および地震に伴う津波記録の解析を行い、北硫黄島カルデラにおける火山活動の実態とその活動度を調査しました。

まず、Global Centroid Moment Tensor (CMT) catalogという、世界中の中〜大規模地震を網羅した地震カタログを調べると、北硫黄島カルデラ周辺の地下浅くでは、2008年から2019年までの期間に約2〜5年間隔でマグニチュード(M)5.2–5.3の火山性地震が発生していました。さらに、震源から約1,000 km離れた海底に設置された津波計(図1a)の記録を調べると、2008年と2015年に発生した地震の直後に、地震に伴って発生した津波が明瞭に記録されていました(図1d)。観測された津波の振幅は約2 mm程度と小さいものの、観測点が震源から離れていることと、M5.2–5.3という中程度の地震規模を考えると、地震規模の割に特異に大きな津波を発生させたと言えます。

そこで地震・津波現象の発生メカニズムを調べるため、上記の津波記録と地震波の遠地観測記録を用いて波形解析を行いました。その結果、北硫黄島カルデラにおいて、地下のマグマ圧力を動力源としてカルデラ内の曲がった断層構造が一気に破壊し、最大数メートルにも及ぶカルデラ隆起を急激に引き起こす、「トラップドア断層破壊*」というカルデラ火山特有の地震現象をモデル化することで、地震波および津波記録を高精度に再現できることが分かりました(図2a–b)。

また上述のトラップドア断層破壊のモデル化においては、カルデラ直下のマグマだまりに蓄積したマグマの圧力と、それによって発生しうる地震・津波規模を定量的に結びつける、新たな力学的な地震モデルを開発しました(図2c)。この地震モデルの適用によって、実際に観測された地震・津波規模を再現するトラップドア断層破壊を引き起こすために必要なマグマ圧力の定量化を行うことができます。震源構造の不確定性によるばらつきはあるものの、地震発生直前にカルデラ地下のマグマが周辺地殻の応力場よりも5–20 MPa程度高い、過剰な高圧状態にあったことを示しました。

- 研究の重要性

海底カルデラにおいてトラップドア断層破壊が発生することで、地震規模に基づく推定よりも大きな津波が発生した観測事例は、これまで伊豆諸島のスミスカルデラ (Sumisu Caldera; Sandanbata et al., 2022)、ニュージーランド北方沖のカーティスカルデラ (Curtis Caldera; Sandanbata et al., 2023)で報告されています。本研究による北硫黄島カルデラにおける同現象の発見は、上記に次ぐ三例目の観測事例となります。海底での火山性地震に伴って発生した津波の波形記録を詳細に解析した一連の研究によって、数メートルを超える隆起を伴う火山現象が世界各地の海底カルデラにおいて発生している実態が明らかになってきました。

また、本研究で明らかにした北硫黄島カルデラ直下における高圧マグマの存在は、同カルデラが活発にマグマを蓄積している活動的な海底火山であることを示しています。別のカルデラ火山においては、周辺地殻の応力場よりも10–15 MPa程度高いマグマ圧によって、カルデラ噴火が誘発されたとする先行研究もあり、北硫黄島カルデラが将来的に噴火活動に移行する可能性を秘めていることを示唆します。

海底火山における火山性地震・津波の遠地観測を用いて、海底火山地下に蓄積したマグマ圧力などの力学状態の定量的推定を試みた研究は、これまでにありませんでした。今後もこうしたアプローチを通して、海底火山監視体制の強化に繋げていきたいと考えています。

*トラップドア断層破壊については、2022/09/30に掲載の「地震規模に比べて大きな津波を繰り返し引き起こす火山性地震の発生メカニズム」で解説しています。

謝辞:本研究では、米国海洋大気庁(NOAA)の津波観測システムDARTの水圧計記録、米国地震学連合(IRIS)から入手した地震波形記録、防災科学技術研究所・広帯域地震観測網F-netの地震波形記録、日本水路協会の海底地形データを使用しました。また、Global CMT Catalogの地震情報を使用しました。記して、感謝申し上げます。

引用文献

- Sandanbata, O., Watada, S., Satake, K., Kanamori, H., Rivera, L., & Zhan, Z. (2022). Sub‐decadal volcanic tsunamis due to submarine trapdoor faulting at Sumisu caldera in the Izu–Bonin arc. Journal of Geophysical Research, [Solid Earth], 127(9), e2022JB024213. https://doi.org/10.1029/2022jb024213

- Sandanbata, O., Watada, S., Satake, K., Kanamori, H., & Rivera, L. (2023). Two volcanic tsunami events caused by trapdoor faulting at a submerged caldera near Curtis and Cheeseman Islands in the Kermadec arc. Geophysical Research Letters, 50(7), e2022GL101086. https://doi.org/10.1029/2022gl101086

第1032回地震研究所談話会開催のお知らせ

下記のとおり地震研究所談話会を開催いたします。

ご登録いただいたアドレスへ、開催当日にZoom URLとパスワードをお送りいたします。

なお、お知らせするZoom URLの二次配布はご遠慮ください。また、著作権の問題が

ありますので、配信される映像・音声の録画、録音を固く禁じます。

記

日 時: 令和6年1月19日(金) 午後1時30分~

場 所: 地震研究所1号館2階 セミナー室

Zoom Webinarにて同時配信

1. 13:30-13:45

演題:北関東地域の電気比抵抗構造(序報)

著者:○臼井嘉哉・上嶋 誠、坂中伸也(秋田大)、市來雅啓(東北大)、山谷祐介(産総研)、小川康雄(東工大)

2. 13:45-14:00

演題:北硫黄島カルデラにおけるトラップドア断層破壊:津波記録と力学モデルを用いたカルデラ直下のマグマ過剰圧の定量化への試み

著者:○三反畑修、齊藤竜彦(防災科学技術研究所)

要旨:北硫黄島近傍の海底カルデラにおいて2008年に発生した火山性地震に伴う津波記録と,カルデラ内でのトラップドア断層破壊の力学モデルを用い,海底カルデラ直下のマグマ過剰圧を定量化を試みた. 本研究内容は, JGR Solid Earthに掲載された (doi: 10.1029/2023JB027917).

3. 14:00-14:15

演題:伊豆孤南部リフト帯の流紋岩マグマ活動の化学組成バリエーション

著者:○原口 悟、木村純一(JAMSTEC)、仙田量子(九州大学)、藤永公一郎(千葉工業大学)、中村謙太郎(東京大学)、高谷雄太郎(早稲田大学)、石井輝秋(静岡大学)

要旨:昨年10月に津波が発生し、潮流軽石が発見された伊豆孤南部リフト帯では1990年代前半に当時の東京大学海洋研究所を中心として地球物理、地質学的調査が行われており、その一環として広範囲のドレッジ調査によって採取された流紋岩の化学組成バリエーションとマグマ活動の起源を考察した研究をContributions to Mineralogy and Petrology誌に発表(doi: 10.1007/s00410-017-1345-1)しているので、紹介したい。

4. 14:15-14:30

演題:能登半島北西岸で見出された令和6年能登半島地震に伴う海岸隆起と津波痕跡

著者:〇石山達也、廣内大助(信州大学)、松多信尚(岡山大学)、立石 良(富山大学)、安江健一(富山大学)

要旨:2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震の直後に実施した調査結果に基づき、能登半島北西岸で認められた海岸隆起と津波痕跡の概略を報告する。

○発表者

※時間は質問時間を含みます。

※既に継続参加をお申し出いただいている方は、当日zoom URLを自動送信いたします。

※談話会のお知らせが不要な方は下記までご連絡ください。

〒113-0032 東京都文京区弥生1-1-1

東京大学地震研究所 共同利用担当

E-mail:k-kyodoriyo(at)eri.u-tokyo.ac.jp

※次回の談話会は令和6年2月16日(金) 午後1時30分~です。

【共同プレスリリース】令和6年能登半島地震に伴う学術研究船「白鳳丸」緊急調査航海の実施について

国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下、JAMSTEC)、東京大学地震研究所、北海道大学、東北大学、京都大学、兵庫県立大学、鹿児島大学、東海大学からなる研究チームは、JAMSTECが所有する学術研究船「白鳳丸」を用いて、令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震を踏まえ、震源域周辺海域で海底地形調査などの航走観測及び海底地震計(OBS)の設置を主とする緊急調査航海を実施いたします。

これにつきまして国立研究開発法人海洋研究開発機構よりプレスリリースがされました。

詳細:https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20240112/(JAMSTECホームページ)