森重学(東京大学地震研究所)、田阪美樹(静岡大学)

Limited impact of anisotropic thermal conductivity in the mantle wedge on the slab temperature in the Tohoku subduction zone, Northeast Japan

Tectonophysics (2021) DOI:10.1016/j.tecto.2021.229110

地球内部で岩石が変形するとき、岩石の構成鉱物がある特定の方向に揃うように回転することが知られています。これは結晶の選択配向と呼ばれています。地球内部の岩石の物性が結晶の選択配向などにより、方向によって異なる性質を持つことを物性の異方性と呼びます。本研究では、結晶の選択配向による熱伝導率の異方性が、東北地方における沈み込み帯の温度構造に及ぼす影響を数値モデリングによって調べました。

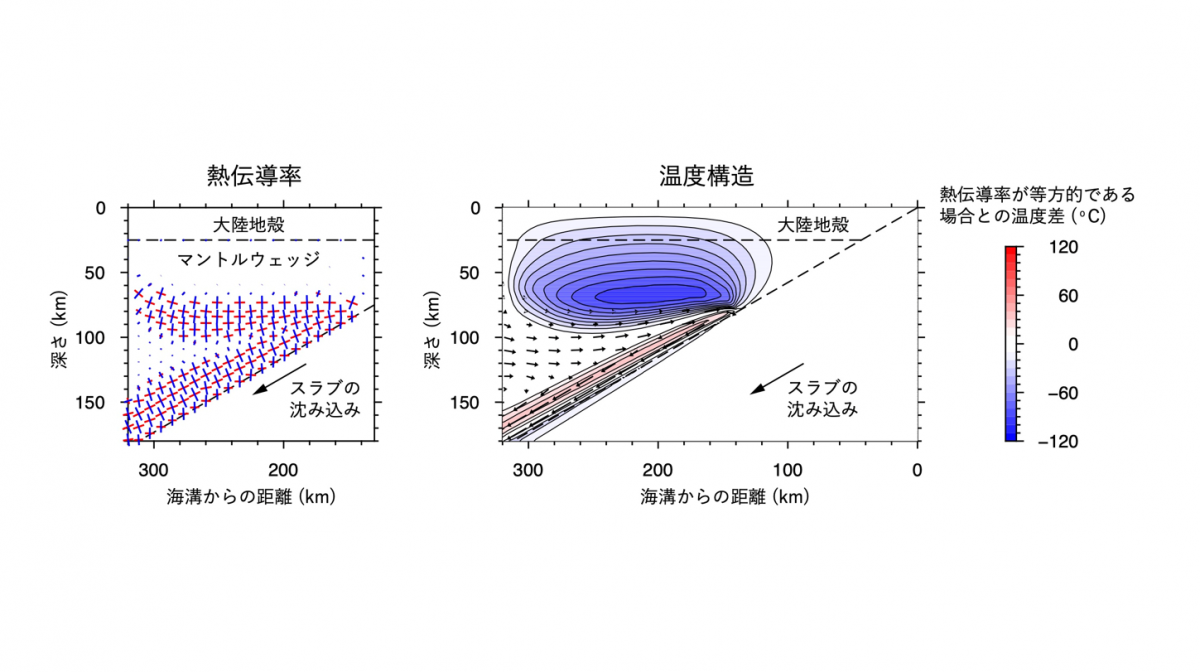

その結果、マントルウェッジ内の深さ80 km近傍とスラブ直上で熱伝導率の異方性が大きくなることが分かりました。異方性の大きさは最大25%程度となります。これらの位置は岩石の変形が大きい場所であり、つまり鉱物の向きがより揃う場所に対応していると考えられます。例えば熱伝導率の深さ分布を示した場合(左側の図)、スラブ直上ではスラブ表面に対して垂直な方向に熱伝導率が低く(青線)なります。これはスラブ表面近傍における熱伝導による熱の移動が遅くなることを意味します。つまり熱いマントルウェッジは冷たいスラブから冷やされにくく、逆に冷たいスラブは熱いマントルウェッジから暖められにくくなります。そのため熱伝導率が等方的である(つまり鉱物の向きがランダムである)と仮定して得られた温度構造に比べると(右側の図)、スラブ直上のマントルウェッジの温度は高く(やや赤い)、スラブ内の温度は低くなります(わずかに青い)。深さ80 km近傍の温度構造も同様の考え方で説明できます。またこれらの結果が、岩石変形に伴う鉱物の揃い方(揃う方向と揃いやすさ)によってどのように変化するのかも明らかにしました。

本研究により、熱伝導率の異方性による沈み込み帯の温度構造の変化に対する理解が大きく進みましたが、この効果によるスラブ内の温度変化は最大でも30℃程度であり、地震活動などに対する影響は限定的であると考えられます。ただし今回はマントルウェッジ内においてのみ熱伝導率の異方性を考えており、今後スラブ内の異方性まで取り入れることでこの効果は更に大きくなる可能性があります。

図:(左)熱伝導率の異方性。赤い(青い)棒の長さが長いほど、その棒の方向の熱伝導率が高い(低い)ことを示す。破線は大陸地殻、マントルウェッジ、スラブの境界。(右)温度構造。色は異方性な熱伝導率を仮定して得られた温度と等方的な熱伝導率を仮定して得られた温度の差を示す。またマントルウェッジ内の矢印は岩石が流れる速度を示す。