今年も一般公開・公開講義が開催されます。皆さまのお越しをお待ちしております。

【詳細は下記ポスターをクリック】

2018年8月1日開催:一般公開・公開講義・オープンキャンパス

今年も一般公開・公開講義が開催されます。皆さまのお越しをお待ちしております。

【詳細は下記ポスターをクリック】

2018年8月1日開催:一般公開・公開講義・オープンキャンパス

金子、前野 深准教授、中田節也教授による下記の論文が、2018年度火山学会論文賞を受賞しました。

論文名:

Takayuki Kaneko, Fukashi Maeno, Setsuya Nakada (2016)

2014 Mount Ontake eruption: Characteristics of the phreatic eruption as inferred from aerial observations.

Earth Planets and Space, 68, DOI 10:1186/s40623-016-0452-y

受賞理由:

本論文では、社会的に注目を浴びた御岳2014 年噴火に関して、筆者自身による噴火直後の空撮画像を中心に、報道機関や登山者が撮影した映像を解析して、その噴火活動の概要を明らかにした。まず火口位置、降下堆積物および火砕流の分布を明らかにした。

火砕流の映像解析により、その流速を時速32km 程度であると見積もった。加えて、弾道放出物の分布に注目し、4 つに区分したゾーンの単位面積あたりの放出物の数を計測し、放出物は火口から最大950mまで到達していたこと、弾道放出物の飛行速度を最大毎秒111m 程度であることを示した。さらに、これらの弾道放出物は噴火開始後の数十秒間に集中して放出されたと推論した。今回のような小規模な水蒸気噴火の調査研究では堆積物は火口近傍に限定して分布し、噴火後には降雨等により短期間に初生の堆積構造が乱される、あるいは堆積物が失われることが一般的である。そのために噴火直後の調査が必要ではあるが、研究者といえども火口域に近づくことは厳重に規制される。そのような中では、著者が注目した空撮画像やマスコミや目撃者が撮影した画像・動画は、噴火の推移やメカニズムを議論するための重要なデータである。本論文では噴火映像と噴火後の画像解析を結びつけて、複雑な噴火推移を復元することに成功した。その成果はひとつの水蒸気噴火の研究事例にとどまるだけでなく、筆者の手法により、噴火直後

に、現地調査を待たずに、噴火概要が明らかにできることを示した点で、火山防災面でも高く評価できる。本研究でのデータ解析手法は、今後の他の火山噴火にも適用されるべきであろう。

以上の理由から、本論文を日本火山学会論文賞の候補として推薦する。

地震研究所は、2018年6月に開催されたAOGS2018(アジア・大洋州地球科学会) において、ブース展示をしました。地震研でされている研究の紹介や、国際招聘制度への応募呼びかけの他にも、今年から始まった展示場内でのInnovation Theater への参加もしました。Innovation Theaterは、展示場内での発表スペースで30分間のアピールが出来るというもので、地震研における国際共同研究などについて国際室の木下教授がお話しました(写真)。

ブースを訪れてくださった皆さま、どうもありがとうございました。

ERI had a booth at the exhibition hall in AOGS2018. Our recent research and people were introduced as well as call for entry to our International Visiting Program was done. We’ve also took part in “Innovation Theater” and prof. Kinoshita from International Office gave a talk.

Thank you for your visit!

今年も日本地球惑星科学連合大会にて、地震研究所ブースを出展しました。 地震波発生装置のミニチュア版:Mini-Seisの展示や、一般公開の告知、ニュースレターPLUS最新号の配布などもされました。

第75回 知の拠点セミナー が6月15日(金)に地震研究所で開催されます。

知の拠点セミナーは、学問の最先端の様子を一般の方々や学生の方々にお届けするために、国立大学共同利用・共同研究拠点協議会が毎月開催しているセミナーです。6月から地震研究所で開催することになりました。

セミナーの内容や参加申し込み等の詳細は、下記のウェブサイトをご覧ください。

http://www.kyoten.org/seminar/H30/75/

Masahiro Iida, Masanori Iiba, Koichi Kusunoki, Yuji Miyamoto, and Hiroshi Isoda

International Journal of Geomechanics, American Society of Civil Engineers, 15(6), Paper No. 04014093 (2015).

DOI: 10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0000444.

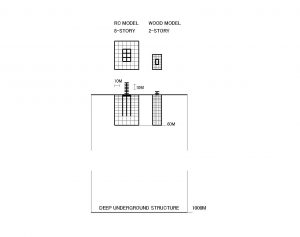

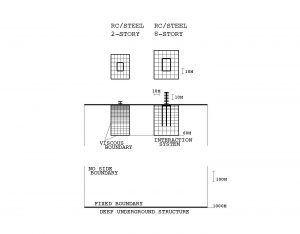

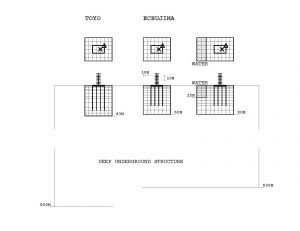

既存の方法で構造物の応答解析を実施すると、説明できないことがたくさんあります。その最大の原因は、構造物の応答解析法において、地震波動を適切に考慮できていないことです。そこで、図に示すように、深い地下構造内に適切な波動状態を実現して、地盤と建物の相互作用解析を実施する方法を開発しています。

現在の研究は、上記の方法を開発するための2番目の研究で、方法の有効性を再確認するものです。最初の研究は、メキシコ市のかつて湖であった地盤区域で実施しましたが、今度は東京湾の埋立区域で実施しました。標準的な従来の応答解析法で得られる建物の応答と、比較しました。提案した解析法で得られる建物の応答は、特に矛盾点がなく、方法がすぐれていることを示しました。

従来の応答解析法との違いは、大きく見て2つあります。1つは、相互作用系の各部分では単純なモデルを使用していますが、地震波動、地盤、建物の下部構造(地下部分)、建物の上部構造(地上部分)、をバランスよく考慮していることです。もう1つは、地震波動を適切に考慮していることです。後者については、地震動を構成する波動を、予め別の研究において評価しています。

Masahiro Iida

Bulletin of Seismological Society of America, 106(6), 2831-2842 (2016).

DOI: 10.1785/0120150305

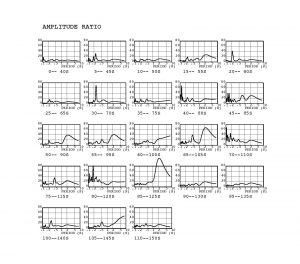

地震動は、深い構造に比較して、相対的に柔らかい表層地盤において増幅します。表層地盤が軟弱地盤であると、地震動の増幅がきわめて大きくなり、地震被害が発生します。表層地盤における増幅は、重要なテーマです。強い(振幅が大きい)地震動を強震動と呼びますが、強震動はS波だとみなされてきました。けれども、軟弱地盤においては、強震動をS波だと仮定すると、実際に観測される大きな増幅を説明できません。

そこで、表面波、特にラブ波の基本モード(表面波には複数の振動モード(様式)があります)を考える必要があることを示してきました。強震動の主な波動は、S波と基本モードのラブ波だと思いますが、波動の割合は、観測地点毎にかなり異なり、同じ観測点でも地震によって異なります。

メキシコ市のかつて湖であった地盤区域において、表層地盤において観測される地震動の大きな増幅を調べてきました。図は、各周期において、増幅が時間ともに激しく変化することを示す1例です。現在の研究では、1つは、これまで未解決だった、この時間とともに変化する増幅を説明しました。

もう1つは、表層地盤における地震動の増幅を体系的に理解するために、各種の地震波動の増幅、伝統的に使用されてきた慣性力による増幅を、地震動の増幅とともに、同じ条件下で表示しました。こうした表示は、これまでなされていないものです。

Masahiro Iida

International Journal of Geomechanics, American Society of Civil Engineers, 17(3), Paper No. 04016081 (2017).

DOI: 10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0000780.

既存の方法で構造物の応答解析を実施すると、説明できないことがたくさんあります。その最大の原因は、構造物の応答解析法において、地震波動を適切に考慮できていないことです。そこで、図に示すように、深い地下構造内に適切な波動状態を実現して、地盤と建物の相互作用解析を実施する方法を開発しています。

地震被害は、建物の1階や構造物の地盤との接触部に集中します。阪神大震災の時には、建物の中間階で多くの被害が見られたので、逆に大きな話題になりました。しかしながら、既存の応答解析法では、1階の応答が大きくなるという結果が得られません。

現在の研究は、深い地下構造内に適切な波動状態を実現して、非線形地盤での地盤と建物の相互作用解析法を開発したものです。東京湾の埋立区域において、中層の鉄筋コンクリートビルと2階建の木造建築に解析法を適用しました。

開発した解析法によって、中層の鉄筋コンクリートビルの1階に集中する被害を、初めて説明することができました。他方、2階建の木造建築の同様の被害は、説明できませんでした。このことは、2つの建物の応答の性質が大きく異なり、木造建築では別の原因がある、ことを示唆しています。

Masahiro Iida, Masanori Iiba, Koichi Kusunoki, Yuji Miyamoto, and Hiroshi Isoda

International Journal of Geomechanics, American Society of Civil Engineers, 17(9), Paper No. 04017068 (2017).

DOI: 10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0000967.

<解説> 既存の方法で構造物の応答解析を実施すると、説明できないことがたくさんあります。その最大の原因は、構造物の応答解析法において、地震波動を適切に考慮できていないことです。そこで、図に示すように、深い地下構造内に適切な波動状態を実現して、地盤と建物の相互作用解析を実施する方法を開発しています。

現在の研究では、適切に評価した波動状態における地盤と建物の線形の相互作用解析法を使用して、東京湾の埋立区域において、低層から高層の鉄筋コンクリートビル、低層から高層の鉄骨ビル、(低層の)木造建築、の応答を比較しました。進んだ応答解析法を使用して、こうした比較が実施されたことはこれまでありません。その理由は、個々の専門家は、1つの構造物の上部構造(地表部分)もしくは下部構造(地下部分)のみを扱うからです。

得られた応答の性質から、これらの建物を4つのグループに分類しました。それらは、(1)低層の鉄筋コンクリートビルと鉄骨ビル、(2)地盤と共振する中層の鉄筋コンクリートビルと鉄骨ビル、(3)高層の鉄筋コンクリートビルと鉄骨ビル、(4)木造建築です。得られた応答結果は、他の軟弱地盤においても十分参考になると思います。

Masahiro Iida

International Journal of Geomechanics, American Society of Civil Engineers, 18(6), Paper No. 04018053 (2018).

DOI: 10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0001168.

既存の方法で構造物の応答解析を実施すると、説明できないことがたくさんあります。その最大の原因は、構造物の応答解析法において、地震波動を適切に考慮できていないことです。そこで、図に示すように、深い地下構造内に適切な波動状態を実現して、地盤と建物の相互作用解析を実施する方法を開発しています。

地盤や建物の地震被害が、沖積平野の川沿いや海辺に集中することは、よく知られています。けれども、こうした地震被害を合理的に説明した研究が、これまではありませんでした。多方面にわたる要因を扱うとともに、水中を伝播する波動としない波動の考慮が必要な、困難なテーマだからです。

現在の研究は、適切に評価した波動状態における地盤と建物の相互作用解析法を、水の効果を考慮できるように拡張したものです。東京湾の埋立区域(水辺)において、中層の鉄筋コンクリートビルに解析法を適用して、水辺では地盤や建物の応答(地震被害)が大きくなることを説明しました。

水中を伝播する波動としない波動があるので、陸上と水中の境界部分においては、さまざまなギャップが生まれます。そのため、境界部分に近い地盤では、歪や応力が大きくなり、建物の応答(地震被害)が大きくなるのです。

関連論文