ウェブサイト立ち上げ:2013年2月4日

インドネシア・スマトラ島北部に位置するシナブン山が、2月1日の午前に噴火。

火山噴火予知研究センターのHPでも情報を更新しています。

火山噴火予知研究センター:2013-2014 年シナブン火山(インドネシア)の噴火について【最終更新日2014年2月4日】

シナブン山の2013 年〜2014 年の噴火活動

インドネシア,北スマトラに位置するシナブン火山は,2010 年8 月,9 月に有史 以来初めての水蒸気爆発を起した。その後,2013 年9 月に入って再びマグマ水蒸気 爆発が開始し,同年11 月にかけて,噴煙高度が5kmに達する激しい噴火活動続けた。 11 月中旬からは火山灰中にマグマ物質の混入が認められ,11 月23 日のブルカノ式 噴火では北東部に軽石が放出された。また,この噴火では噴煙が崩壊して小規模な火 砕流が発生した。その後,噴火活動は見かけ上は停滞したものの,山頂部の膨張・崩 壊が続き,12 月下旬から山頂火口に溶岩が出現し始めた。

Fig. 1. Easterly view of erupting Sinabung volcano on 25 January 2014 (S. Nakada).

Fig. 1. Easterly view of erupting Sinabung volcano on 25 January 2014 (S. Nakada).  Fig. 2. Andesite lava flow extending on the SE slope of Sinabung volcano. Taken on the early morning of 25 January (S. Nakada).

Fig. 2. Andesite lava flow extending on the SE slope of Sinabung volcano. Taken on the early morning of 25 January (S. Nakada).

Fig. 3. Relatively small pyroclastic flows on the SE slope of Sinabung volcano. Taken on 25 January 2014 (S. Nakada)

Fig. 3. Relatively small pyroclastic flows on the SE slope of Sinabung volcano. Taken on 25 January 2014 (S. Nakada)

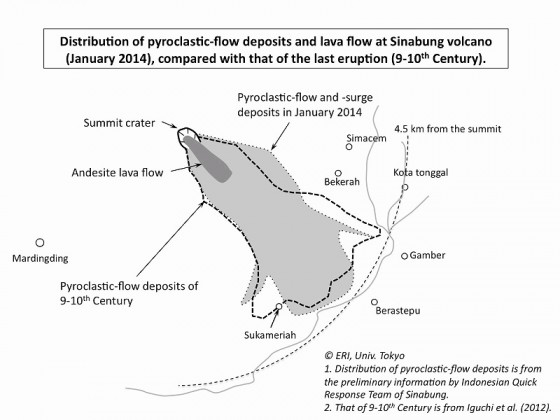

山頂火口の溶岩はドーム状に成長し,12 月30 日から南東斜面へ崩落し始め,火砕流となって南東斜面を流れ下った。溶岩ドームは崩落を繰り返しながらも成長し南東斜面の上を伸び,1月下旬には水平距離1km を超す溶岩流となった(Figs. 1 and 2)。溶岩の崩落は一日数十回程度の発生を続けており(Fig. 3),比較的規模の大きな崩壊は1 月7 日,11 日,21 日,2 月1日などに起こった。2 月1 日の崩壊で発生した火砕流の流走距離は4.5km で,山頂から5km 以内の警戒区域に入域していた地域住民16 名が犠牲となった。

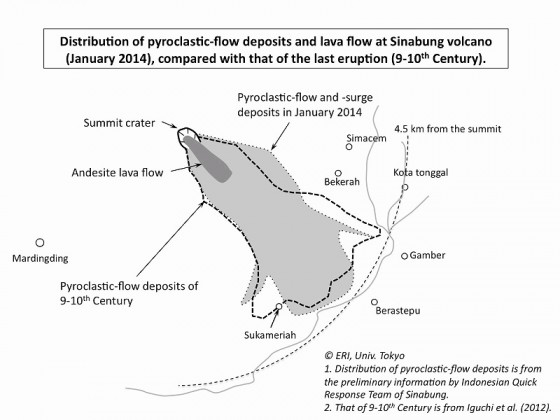

現在,発生している噴火活動は,9〜10 世紀の火山活動と,場所や規模も含めて,酷似した噴火である(Fig. 4)。また,雲仙普賢岳やカリブ海モンセラート島のスフリエールヒルズ火山とも酷似した噴火であり,溶岩流の形成と崩壊による火砕流発生が,比較的長期にわたって継続するものと考えられる。

Fig. 4. Comparison of distribution of pyroclastic-flow deposits in January 2011 with that of the 9 to 10th Century eruption. Approximate location of lava flow in late January 2014 is also shown.

Fig. 4. Comparison of distribution of pyroclastic-flow deposits in January 2011 with that of the 9 to 10th Century eruption. Approximate location of lava flow in late January 2014 is also shown.

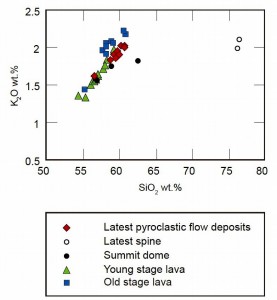

マグマの化学組成2013 年から噴火を繰り返しているマグマの組成は,11 月23 日噴火の軽石や1月11日に回収された火山灰中の溶岩片の分析結果によると,9〜10 世紀の噴火と似た角閃石安山岩であり,後者に比べてやや珪酸分に乏しい。今回の噴火だけでも組成にばらつきが認められる。

Table 1. Chemical composition of juvenile pebbles of the 11 January 2014 pyroclastic-flow event, pumice of the 23 November 2013 vulcanian event, and the 10th Century lava.

SiO2 TiO2 Al2O3 FeO* MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 11 Jan. 2014 58.1 0.71 18.3 7.09 0.16 2.92 8.05 2.95 1.70 0.12 23 Nov. 2013 58.9 0.71 17.9 6.78 0.15 2.84 7.73 2.97 1.86 0.13 AD 800-1000 59.7 0.71 17.6 6.58 0.15 2.86 7.37 2.99 1.93 0.13

* Total iron as FeO.

東京大学地震研究所では,京都大学防災研究所,同理学研究科や北海道大学理学研究院,および,インドネシア火山地質災害軽減センターと共同して,噴出物や地形の現地調査,火山灰を含む噴出物の分析を,2010 年12 月から実施している。地質調査に基づき,将来の噴火予測に関する噴火シナリオを作成するとともに,噴出物に含まれるマグマ物質の連続観察を続けている。また,京都大学防災研究所と理学研究科では,2010 年の噴火以来,地震とGPS の連続観測をインドネシア火山地質災害防災局と共同して押し進めている。

2014 年2 月3 日(中田節也・吉本充宏)

シナブン火山の発達史

我々はシナブン火山の地質調査を2010 年噴火の直後に開始し,現在も噴火活動調査を継続中である。ここではその調査成果に基づきシナブン火山の発達史を簡単にまとめた。

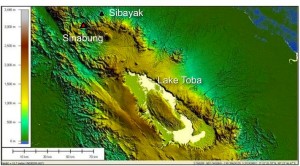

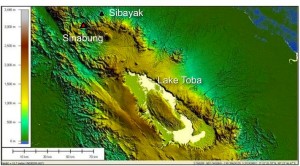

約7 万4 千年前のトバ湖を作った超巨大噴火の後に成長したと考えられ る成層火山である(Fig. 2)。山頂は標高2,460m でトバ火砕流が作る台地( 標高約1,200m ) からの比高は1300m。有史の噴火記録はないが,2010 年以前のマグマ噴火は9~10 世紀の火砕流噴火であり,火山の南〜南東に噴出物が分布する(Iguchi et al.,2012)。2014 年の火砕流噴火は9〜10世紀の噴火とほぼ同じ推移をたどっている。

Fig. 1. Index map of Sinabung volcano, Northern Sumatra, Indonesia.

Fig. 1. Index map of Sinabung volcano, Northern Sumatra, Indonesia.

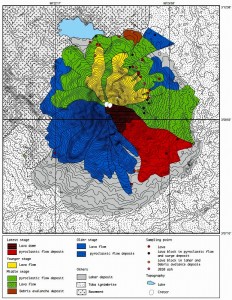

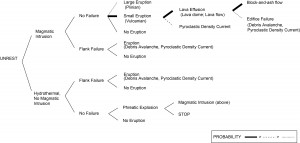

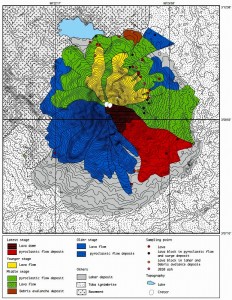

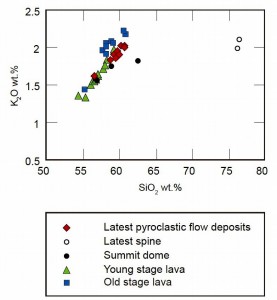

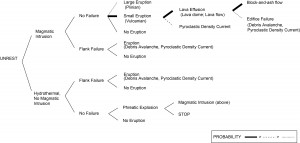

シナブン火山は,北西中腹まで基盤岩が露出する以外は,西側に分布する古期火山岩類と,中央部から東側に分布する新期火山岩類からなる(Fig. 3)(Iguchi et al., 2012)。山体を構成する噴出物には,プリニー式噴火によって生じる降下軽石堆積物が認められず,主に,溶岩流・ドームと火砕流堆積物,山体崩壊堆積物,および土石流堆積物からなる。特に,山頂部は厚い溶岩流(ないしドーム)か溶岩尖塔からなる。地形的に明瞭な溶岩流が複数山腹まで流れ下っている。火砕流堆積物は溶岩崩落型の火砕流で,山腹や山腹に広く分布する。小規模の山体崩壊堆積物が北東側山麓に分布している。9〜10 世紀の火砕流堆積物は,山頂から南東側に約1.5km 流れ下った先から分布しており,山麓の河川まで約4.5km の流走距離を持つ。 岩石は玄武岩質安山岩〜安山岩で,安山岩質のものは角閃石斑晶を含む。古期の火山岩類は新期の火山岩に比べてややK2O 量で飛んでいる(Fig. 2)(Iguchi et al., 2012)。 地質調査結果に基づき画いた,将来起こりうる噴火シナリオがFig.4(Yoshimoto et al., 2013)であり,2013 年9 月から始まった噴火はこのうち最も確度の高い推移のシナリオをたどっている。

Fig. 2. Geologic map of Sinabung volcano (Iguchi et al., 2012).

Fig. 2. Geologic map of Sinabung volcano (Iguchi et al., 2012).

シナブン山の地質図。南東に扇状に広がる赤色部分が,一つ前の噴火(9~10 世紀)の火砕流堆積物。山頂付近には溶岩流(暗赤色)が分布している。

Fig. 3. SiO2-K2O variation diagram for Sinabung volcano (Iguchi et al., 2012). Latest pyroclastic flow deposits = 9~10th Century eruption. Summit dome and latest spine are strongly altered hydrothermally, such that they potted away from the main chemical trend.

Fig. 3. SiO2-K2O variation diagram for Sinabung volcano (Iguchi et al., 2012). Latest pyroclastic flow deposits = 9~10th Century eruption. Summit dome and latest spine are strongly altered hydrothermally, such that they potted away from the main chemical trend.  Fig. 4. Event tree of Sinabung volcano prepared in July 2013. The 2013 and 2014 eruption follows the high probability scenario in this diagram. From Yoshimoto et al. (2013).

Fig. 4. Event tree of Sinabung volcano prepared in July 2013. The 2013 and 2014 eruption follows the high probability scenario in this diagram. From Yoshimoto et al. (2013).

今回の噴火前に作成したイベントツリー。確度の高い噴火シナリオ通りに推移している。

本研究は,地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)研究「インドネシア における地震火山の総合防災策」(2008〜2011 年)の一部として開始した。調査は, 京都大学,北海道大学,インドネシア火山地質災害軽減センターと共同で進められて いる。

文献

Iguchi, M., Surono, Nishimura, T., Hendrasto, M., Rosadi, U., Ohkura, T., Triastuty, H., Basuki, A., Loeqman, A., Maryant, S., Ishinara, K., Yoshimoto, M., Nakada, S., Hokanishi, N. (2012) Methods for eruption prediction and hazard evaluation at

Indonesian volcanoes. Journal of Disaster Research, 7, 26-36.Yoshimoto, M., Nakada, S., Hokanishi, N., Iguchi, M., Ohkura, T., Hendrasto, M., Zaennudin, A., Budianto, A., Prambada, O. (2013) Eruption history and future scenario of Sinabung Volcano, North Sumatra Indonesia, Abstract of IAVCEI Scientific Assembly in July 2013 (Kagoshima, Japan), Poster 4W_4D-P14.

2014年2月3日(中田節也・吉本充宏)

左図は5月と11月の全磁力測定データの差、右図は火口内溶岩が帯磁したとして計算された全磁力異常。両パターンが非常によく一致していることがわかります。

左図は5月と11月の全磁力測定データの差、右図は火口内溶岩が帯磁したとして計算された全磁力異常。両パターンが非常によく一致していることがわかります。