駒場での学術フロンティア講義の内容をまとめた書籍です。歴史上の地震や火山噴火の事例について、地震学、歴史学双方の視点から解説しています。地震学、歴史学に関する基礎的な事項や、地震研究所と史料編纂所がが連携して設立した地震火山史料連携研究機構の最新の研究成果も盛り込みました.

本の詳細はこちら(東京大学出版会)をご覧ください。

http://www.utp.or.jp/book/b555769.html

駒場での学術フロンティア講義の内容をまとめた書籍です。歴史上の地震や火山噴火の事例について、地震学、歴史学双方の視点から解説しています。地震学、歴史学に関する基礎的な事項や、地震研究所と史料編纂所がが連携して設立した地震火山史料連携研究機構の最新の研究成果も盛り込みました.

本の詳細はこちら(東京大学出版会)をご覧ください。

http://www.utp.or.jp/book/b555769.html

東日本大震災10周年特集ページについて

2011年3月11日に発生した東日本大震災は,主に津波によって約2万人の犠牲者を出し,東京電力福島第1原子力発電所の事故により現在でも約4万人の方が避難生活を送っておられます.

東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震(M9.0)は,日本の地震観測史上で最大の規模でした.この地震は,世界で発生した巨大地震の中で最も詳しく観測され,研究された地震でもあります.日本列島や海底に設置された観測機器によって,地震時,さらにはその後10年経っても継続している地殻変動が記録され,それらは地震研をはじめとする,全国・全世界の研究者によって調べられています.

この特集では,2011年からの10年間に主に地震研の研究者によって調べられた研究について,過去の「最近の研究から」などを再掲する形でまとめました. 500年あるいは1000年に一度ともされる超巨大地震について,この10年間でどのような研究がなされ,どこまでわかってきたのかを知って頂けると幸いです.

所長 佐竹 健治

2012/10以降に、「最近の研究から」で紹介した東北地方太平洋沖地震に関する研究、及び観測データを用いた研究:

| 2020/11/20 | 大地震の発生過程 |

| 2020/09/11 | 日本周辺における超低周波地震活動とプレート境界のカップリングとの関連性 |

| 2020/09/01 | 三陸沖光ファイバーケーブルを振動センサーとして用いた海洋性堆積層の探査 |

| 2020/03/06 | 北海道・東北地方太平洋沖における、超低周波地震の網羅的検出 |

| 2019/03/18 | 2011年東北沖地震の地震波到達前に観測された重力変化 |

| 2019/03/12 | 2011年東北沖地震の前後に発生した応力異常 |

| 2018/01/04 | 海洋アセノスフェアの「柔らかさ」を観測する新たな手段 |

| 2017/09/04 | 首都圏地震動イメージング |

| 2017/08/21 | 本震断層面上の余震生成効率の不均一性 |

| 2016/10/21 | 地震波勾配法による2次元地震波動場の再構築 |

| 2016/07/15 | スロー地震の巨大地震との関連性 |

| 2014/08/28 | 地球の自己重力と弾性が引き起す遠地津波の走時遅延と初期反転位相 |

| 2013/06/03 | 津波波形からみた2011年東北地方太平洋沖地震のすべりの時空間分布 |

| 2012/12/28 | 余震活動から描き出された2011年東北地方太平洋沖地震の大滑り域 |

| 2012/10/10 | マグニチュード9クラスの2011年東北地震や2004年スマトラ地震に先行した10年スケールのb値低下 |

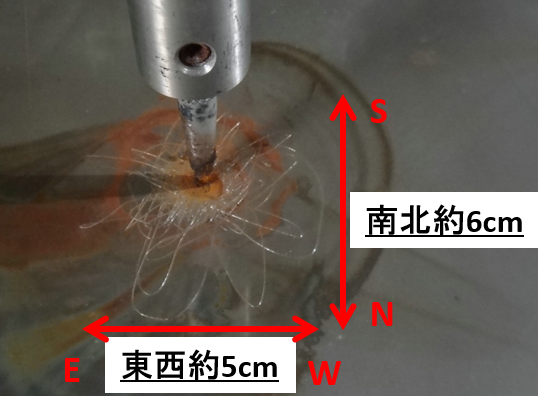

免震建物に設置された金属棒が、地面に置かれたアルミ板にひっかき傷をつけることで、建物と地面の相対的な動きが記録される。けがき記録は、建物が南北方向に約6センチ、東西方向に5センチの大きさで何度も動いたことを示している。このほか、建物内外に設置された地震計記録の解析からも地震時の建物の挙動が詳細に確認された。

(古村 孝志 広報アウトリーチ室長)

2020年度に東京大学地震研究所と海洋研究開発機構海域地震火山部門との間に連携協定が締結されました.2021年3月2日に第1回連携協議会が開催され,研究協力などについて意見交換が行われました.

協定の下で,「南海トラフ域地震テクトニクス研究」「伊豆・小笠原マリアナ海域火山研究」の2つの共同研究が進行中で,それぞれの進捗状況について,双方から報告されました.そのほかの共同研究についても紹介され,「富岳」を用いた地震動シミュレーションや,チリ三重会合点構造解析などが紹介されました.わすか2時間でしたが,50名を超える参加者があり,本協定にかかる研究への関心の高さがうかがえました.

今後,協議会は年1回(次回は2021年11月頃)の開催とし,加えて個別の研究テーマについては別途研究集会を開催し(共同利用の枠組みを利用),より深い議論を行うこと,また集会等の情報を連携の場で共有することが合意され,盛会のうちに終了しました.

地震研究所では今年度(令和2年度)末に4名の教員が定年退職を迎えます。令和元年度末に定年退職した1名の教員と合わせ、5名の「退職教員 最終講義」を下記のとおりオンラインにて開催いたしますので、ご案内申し上げます。

最終講義の聴講希望の受付は、2月22日(月)〜3月19日(金)17時の期間に、以下URLよりオンラインにて行います。【19日に受付を締め切りました】

聴講を希望される方は、期間中に申し込みをお済ませくださいますようお願いいたします。

皆様のご来聴をお待ちしております。

記

日 時 令和3年3月25日(木)・26日(金)午前11時~

場 所 オンラインにて開催

申し込み 2月22日から3月19日の間に、各フォームよりお申込みください。。【お申込みありがとうございました。締め切りました】

※フォーム受付時間:平日9:00~17:00 これ以外の時間はエラーになります

問合せ先 地震研庶務チーム(庶務担当) shomu[at]eri.u-tokyo.ac.jp

※[at]は@に置き換えてください

3月25日(木)

1. 11:00-12:00

講演者: 川勝 均教授

演 題: 「広帯域地震計とめぐる冒険」

2. 13:30-14:30

講演者: 纐纈 一起教授

演 題: 「地震動の研究」

3. 15:00-16:00

講演者: 森田 裕一教授

演 題: 「地震・火山観測3.0世代の思い」

3月26日(金)

4. 13:30-14:30

講演者: 佐藤 比呂志教授

演 題: 「震源断層と日本列島の形成」

5. 15:00-16:00

講演者: 平田 直教授(*令和元年度定年退職)

演 題: 「観測地震学から地震防災学へ」

なお、東京大学退職教員の最終講義の情報は、東京大学のホームページにも掲載されておりますので、こちらもご覧ください。

武尾 実 (東京大学名誉教授・地震研究所外来研究員)

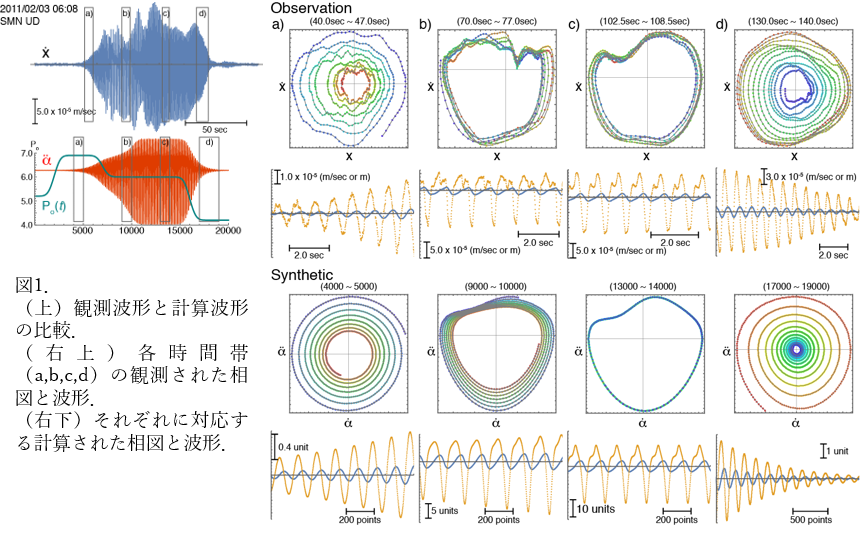

Harmonic tremor model during the 2011 Shinmoe-dake eruption, Japan

Geophysical Journal International 224, 2100-2130 (2021) https://doi.org/10.1093/gji/ggaa477

2011年霧島新燃岳噴火の際には,マグマ湧出期からブルカノ式噴火の初期に掛けて調和型微動が多数発生した.調和型微動は多くの火山で観測されるが,その発生機構は未だ明らかになっていない.この論文では,火道(マグマの通り道)浅部での火山性流体の流動をモデル化して,観測された調和型微動の特徴を再現する事を試みた.調和型微動に関するこれまでの観測研究は,多くがその周波数のピークにのみ注目して,位相の特徴(波形の事)は解析対象としてこなかった.本研究では,微動源の近傍で観測したデータの長所を生かして,周波数のピークのみならず位相の特徴も含めて観測データを再現する事で,調和型微動の発生機構に迫ることを目指した.この論文では,局所的に強度の弱い領域がある流路内を粘性流体が流れる状態をモデル化し,非振動的なエネルギーの変化(例えば,火道深部の圧力)でも振動を引き起こす自励振動が発生する事を示した.さらに,2011年新燃岳の活動期間中に観測された代表的な調和型微動について,火道深部の圧力を変化させるだけで,その周波数構造や波形の特徴を微動の始まりから終わりまで再現する事に成功した.図1の右上側には,波形の特徴を比較するために相図 (観測データとその積分を2次元グラフで示した図)とそれに対応する観測波形を,時間帯(a,b,c,d)毎に示してある.右下側には,モデルから計算される流路狭窄部の面積変化の相図と波形を示してある.両者はよく一致しており,この結果は,調和型微動の発生機構として火山性流体の流動が有力なメカニズムである事を示している.

最終更新日2021年3月9日

ウェブサイト立ち上げ2021年2月14日

2月13日23時07分頃、福島県沖で起きた地震についての情報を、ここで更新してまいります。

*報道関係の皆さまへ:図・動画等を使用される際は、「東京大学地震研究所」と、クレジットを表示した上でご使用ください。また、問い合わせフォームよりご連絡ください。

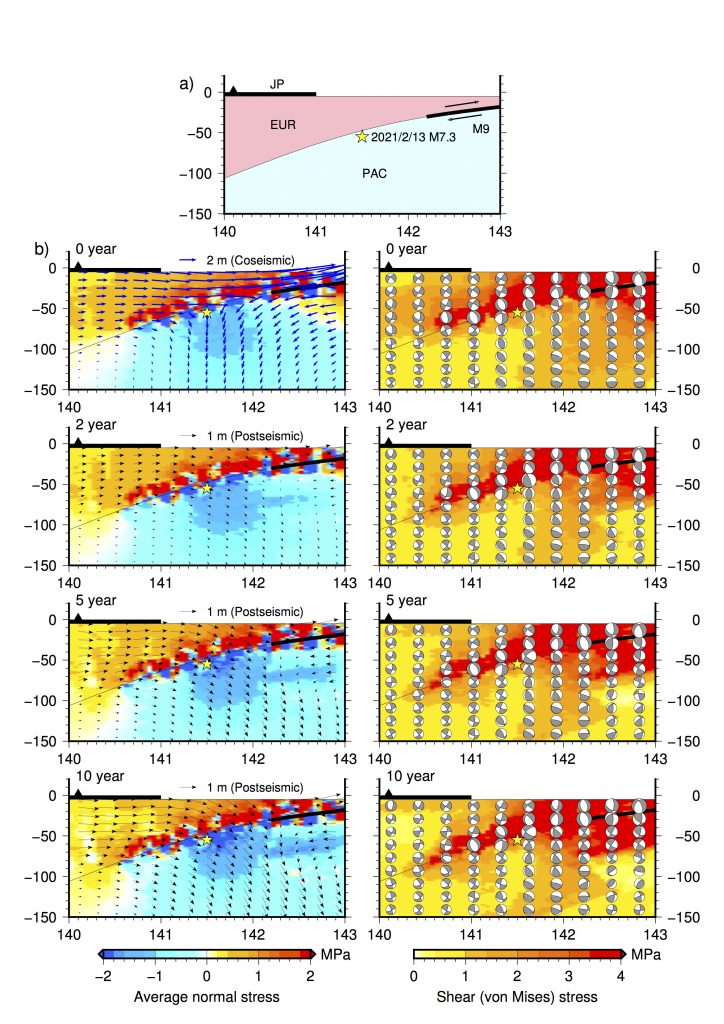

2011年東北沖地震による2021年M7.3福島沖地震への影響

[3/9に文・図が更新されています]

2021年2月13日、福島県の沖合でMj7.3の地震が発生し、最大震度は福島県と宮城県で震度6強を記録しました。この地震は、沈み込む太平洋プレート(スラブ)内部の地震だと考えられています。スラブ内地震は、深部で起こるため津波を起こしませんが、陸域により近い所で起こるため強い地震動を引き起こします。このような地震に対し、10年前の2011年3月11日に起きたM9東北沖地震(東北地方太平洋沖地震)がどのように影響したかは、今回の地震の発生メカニズムを考える上で重要です。

GPS観測で明らかにされたように、東北沖地震直後に地震前と比べて陸域で最大5 mの観測点の移動(変位)が生じました。その後10年間の観測で、引き続き1.5 m変位したことが分かっています。このような地震後の変動を余効変動といい、突然の地震変動によって生じた変形に対してアセノスフェアと呼ばれる深部領域が後から追随して流動的に動くこと(粘弾性緩和)の現れであると考えられています。図1にそのような効果によって内部にかかる応力が100年間にわたり周囲のプレートに再配分されていく過程を表したシミュレーションの一例を示します [1]。

このような効果が今回の福島沖地震に与えた影響を調べるために、ここでは、2011年東北沖地震後の変動モデル[2, 3]を用いて、福島沖地震の震源付近の応力変化を計算しプロットします。使用したモデルには、粘弾性緩和と余効すべり(本震まわりの追加的なすべり)の効果が取り入れられています。図2に2011年東北沖地震以降10年間の地下断面における応力2成分の時間変化を合わせて示します。地下断面は今回の地震の震源付近を通る北緯37.5度線でとり、横軸は東経、縦軸は深さを表します。図中では福島沖地震の震源を☆印で表しています。

図2左列では、東北沖地震による地下の動きと合わせて、背景色で体積的な伸張/圧縮変形にともなう応力成分(平均法線応力)を示しています。地下の変動は、地上のGPS観測と同様に、東北沖地震後にも引き続き起きています。平均法線応力は、上盤側が広く伸張的で下盤側は圧縮的な応力変化を受けています。特に、福島沖地震の震源域付近では、圧縮的な応力が地震直後からも着実に増加していることが見て取れます。

図2右列は、応力パターンをビーチボール型の記号で表し、背景色では剪断応力成分(von Mises応力)を示しています。ビーチボール記号は白面、黒面にそれぞれ圧縮、伸張的な力がかかっていることを示しています(詳しくは気象庁サイト[4]などを参照)。剪断応力の値は、東北沖地震直後に~2 MPaほどの増加を示しています。震源付近の10年間の剪断応力の値の増加はさほどでもありませんが、ビーチボールのパターンが横ずれ的から徐々に逆断層的に変化していることが特徴的です。

今回の福島沖地震は東西圧縮の逆断層型地震であると考えられており、モデル計算で示した応力変化はこのような震源タイプと調和的です。したがって、今回の福島沖地震は、2011年東北沖地震時のみならず、地震後10年間の変動も合わせた応力変化もあいまって引き起こされた可能性が示唆されます。

(地震予知研究センター 橋間昭徳)

参考文献

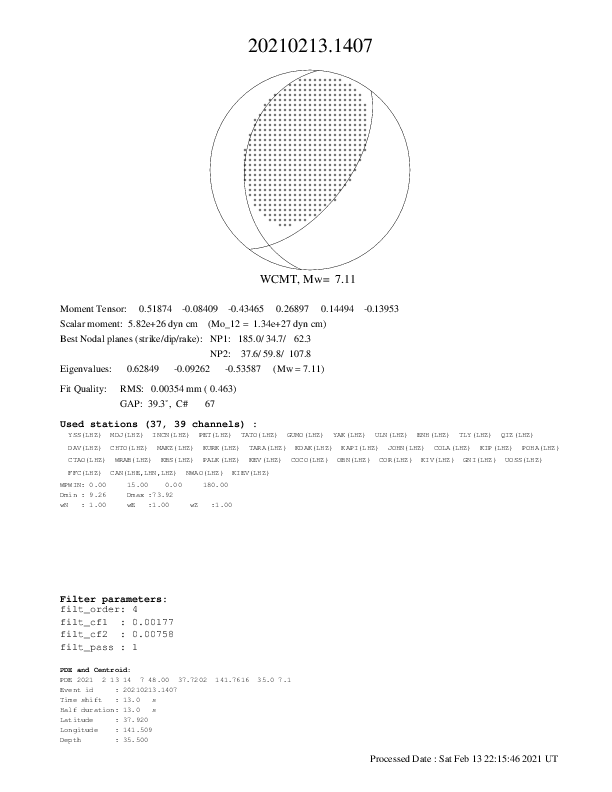

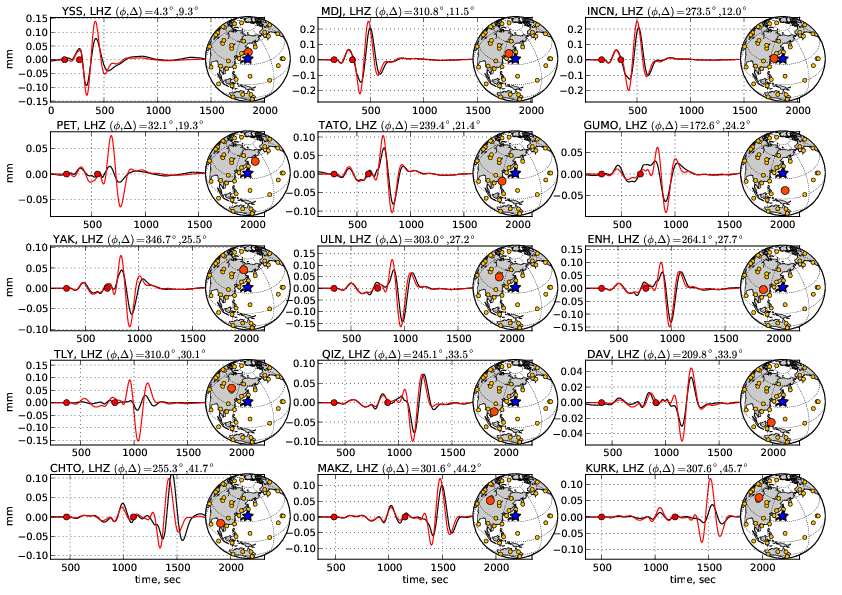

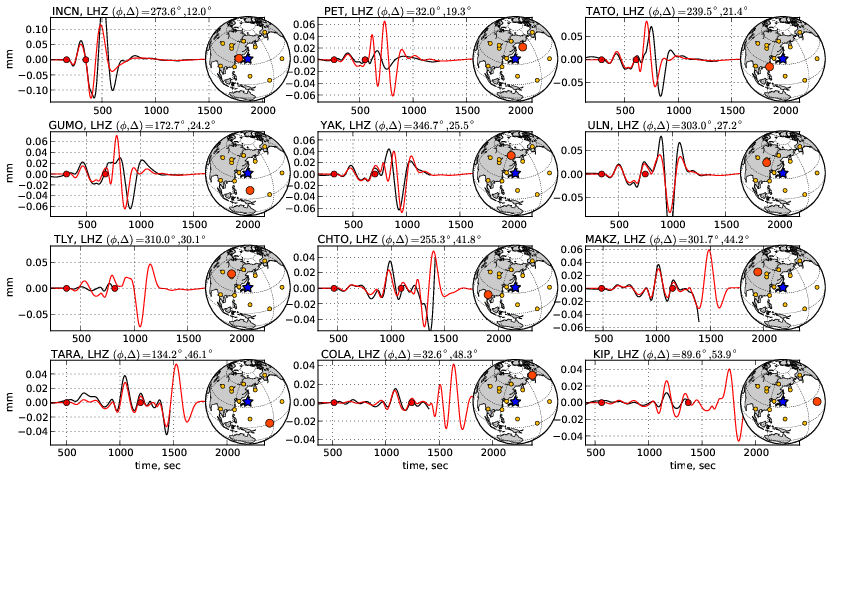

W-phase解析結果 (モーメントテンソル解)

世界中で観測された、この地震による地震波の記録からWフェーズを取り出し、Kanamori and Rivera (2008)の方法で解析した モーメントテンソルインバージョンによるメカニズム解です.

(地震火山情報センター 鶴岡 弘)

「第7回サイエンスカフェ」を、 地震・火山噴火予知研究協議会と広報アウトリーチ室の共同で、2021年2月10日にオンラインで開催いたしました。

6回目となる今回は、「歴史記録を地震の長期予測に役立てる」というテーマで開催し、話題提供者に佐竹健治 教授 (東京大学地震研究所)、また、ゲストに 杉森玲子 准教授(東京大学史料編纂所)を迎え、加藤尚之 教授の司会のもと、安政江戸地震や安政東海地震の研究などを例として地震学と歴史学の立場からお話しがされました。

【地震・火山噴火予測研究のサイエンスカフェ 】地震や火山噴火に関する研究の成果は、予測の基礎となることが期待されています。これまでの研究から、地震や火山噴火のメカニズムへの理解は深まってきました。また、今後発生する可能性のある地震や火山噴火を指摘することもある程度はできます。しかし、規模や発生時期についての精度の高い予測はまだ研究の途上です。このサイエンスカフェでは、地震・火山噴火の予測研究の現状について研究者と意見交換を行い、研究者・参加者双方の理解を深めることを目的とします。

Subhajit Ghosh, 小泉早苗, 平賀岳彦

Subhajit Ghosh(Institut des Sciences de la Terre d’Orléans), Sanae Koizumi, Takehiko Hiraga

Journal of Geophysical Research: Solid Earth, https://doi.org/10.1029/2020JB019855

高温・大気圧下での一軸圧縮試験より下部地殻主要鉱物の一つである単斜輝石(CaMgSi2O6)の高温変形特性を明らかにすることに成功した。具体的には、通電焼結法を用いて僅かにフォルステライト(Mg2SiO4)もしくはアノーサイト(CaAl2Si2O8)を含み、粒径が0.43 mm から4.07 mm まで大きく異なる高緻密多結晶体を合成した。本試料を1050~1170°C下での変形実験に用いた。同じ粒径および温度において、アノーサイトを含む試料がフォルステライトを含む試料の3倍程度柔らかい結果となった。応力-歪速度の線形的な関係から拡散クリープであること、また、粒径-粘性率の関係から体(結晶内)拡散がクリープを律速していることが分かり、試料間の固さの違いは、Alの単斜輝石格子拡散への促進効果と考えられる。これらの実験結果に基づいて、単斜輝石の拡散クリープ則を提案した。本クリープ則を基準にこれまでに複数の研究グループから報告された実験データを再解析した。従来、粒界拡散クリープと認定され各報告間で矛盾するデータとされてきたものが、体拡散クリープで統一的に説明できることを示した。得られた拡散クリープの著しく大きな活性化エネルギー720 kJ/molは単斜輝石を主要とする岩石の高温下での著しい弱化を予想する。

加納 靖之准教授が、Earth, Planets and Space誌の編集者より、2020 Excellent Reviewersに選出されました。

Earth, Planets and Space | Excellent reviewers (springeropen.com)

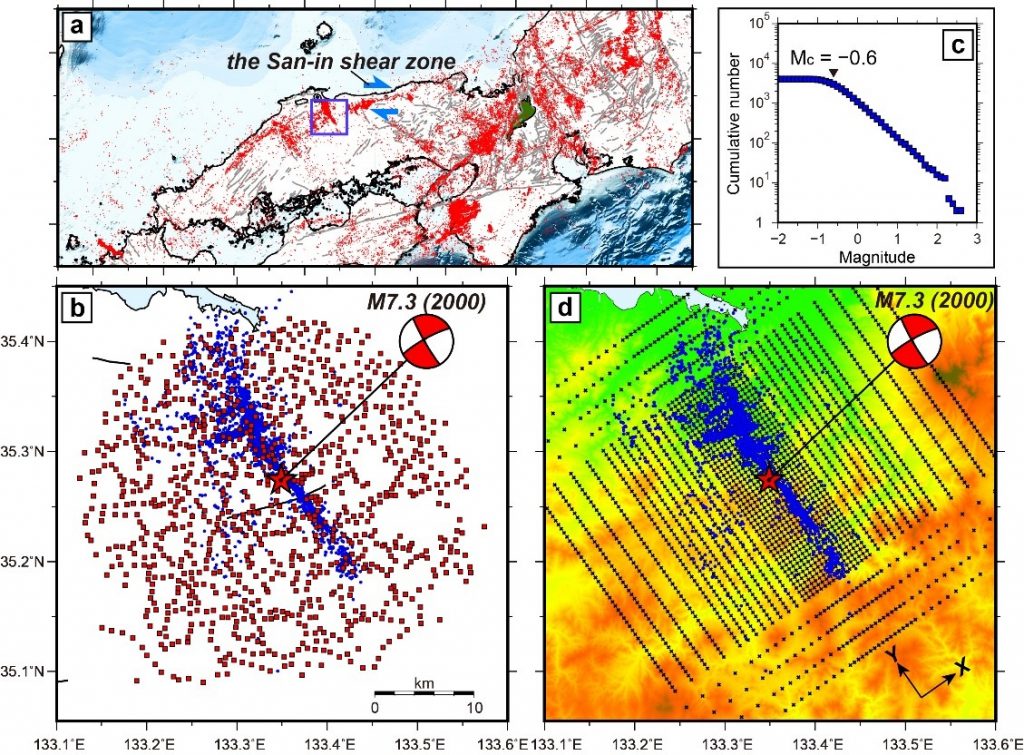

加藤愛太郎,酒井慎一,松本聡(九大),飯尾能久(京大)

Conjugate faulting and structural complexity on the young fault system associated with the 2000 Tottori earthquake

Communications Earth & Environment volume 2, 13 (2021)

https://www.nature.com/articles/s43247-020-00086-3

2000年鳥取県西部地震(M7.3)の震源域に1000点の地震観測網を設置して,約1年間にわたり連続波形記録を取得しました。1000点規模の地震計をある地域に高密度に展開して長期間の観測を行うことは珍しいことです。取得した波形データを用いて,高い精度で震源分布と地下の地震波(P波)速度構造の推定(空間分解能0.5 km)に成功しました。

震源分布から推定された地下の断層形状はとても複雑で,北北西-南南東走向の断層面だけでなく西南西―東北東の共役関係にある断層面も複数分布することが,様々なスケールにおいて明らかになりました。また,断層面の深部形状は,震源域北西部では北東側へ傾斜するのに対し,震源域南東部では南西側へ傾斜しており,ねじれていることも分かりました。すなわち,大地震は平らな1つの断層面で起きるのではなく,共役断層も含めた複数の断層面がずれることで発生していることを意味します。

P波の速度構造の特徴を見てみると,震源域北西部に顕著な低速度域が存在し,その境界は西南西―東北東走向の断層面に一致することが明らかになりました。また,2000年鳥取県西部地震の発生時に大きくずれた領域は,全体的にP波速度が大きい特徴があることも分かりました。

低速度域に存在する断層の長さ200 mの地震活動の集まり(クラスター)を調べてみると,厚さ10 m以下のとても狭い領域に集中しており,4つの板状構造(長さ~30 m)に分かれていることが示されました。さらに,この地震活動は,約30 m/日の速さで断層面に沿って深い側へと移動していたことも判明しました。この移動速度から判断すると,地下で流体が移動することで地震活動が誘発された可能性が考えられます。このように,断層構造の複雑性と流体の移動が地震活動のパターンに影響を与えていることが示されました。

本地震観測を遂行するに当たり,関係自治体,関係機関,住民のボランティアの方々,0.1満点観測グループの方々の多大なるご協力をいただきました。また,(株)近計システムの方々には機器開発からデータ整理に至るまでご尽力をいただきました。記して,心から敬意と感謝の意を表します。