東京大学地震研究所技術部では、技術職員を新規採用予定です。

令和6年度末に学部または修士課程を卒業・修了予定の方や民間企業等に在職中の方で、地震研究所で技術職員として勤務することに興味がある方を対象に、オンライン説明会及び現地説明会を実施いたしますので、是非、ご参加ください。

◆オンライン説明会開催日時:内容はいずれも同じ

2024年3月 9日(土)①10:00~10:30 ②11:00~11:30 ③13:00~13:30 ④14:00~14:30オンライン開催

2024年4月13日(土)①10:00~10:30 ②11:00~11:30 ③13:00~13:30 ④14:00~14:30オンライン開催

◆現地説明会開催日程:2024年5月10日(金)14:15~15:45(14:00受付開始)

◆参加人数:特になし

◆参加資格:就職・転職を検討している方で、東京大学地震研究所の技術職について興味がある方。学部生の参加も歓迎します。

◆申込締切:3月9日開催:3月8日(金)17:00まで 4月13日開催:4月12日(金)17:00まで 5月10日開催:5月9日(金)17:00まで

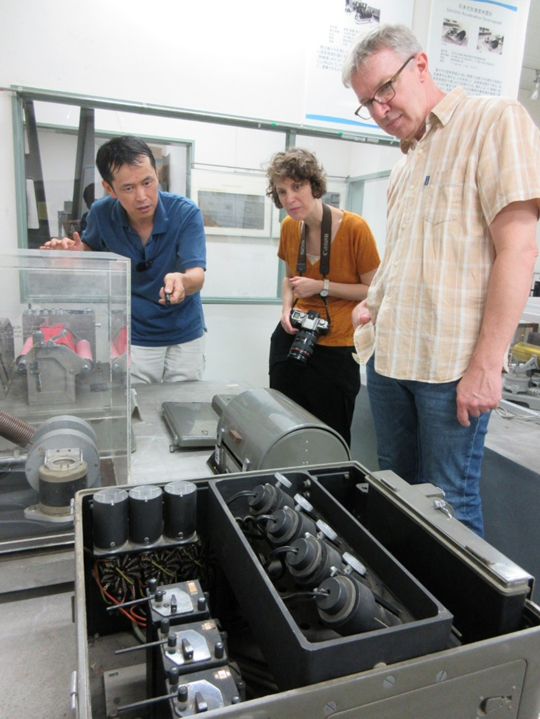

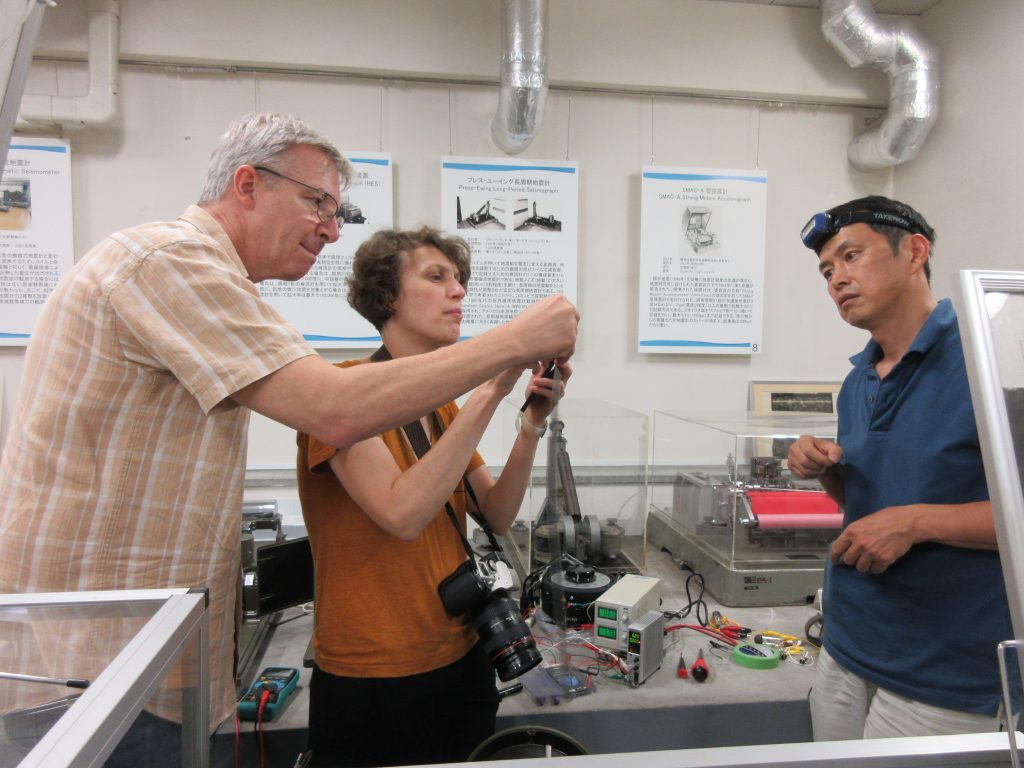

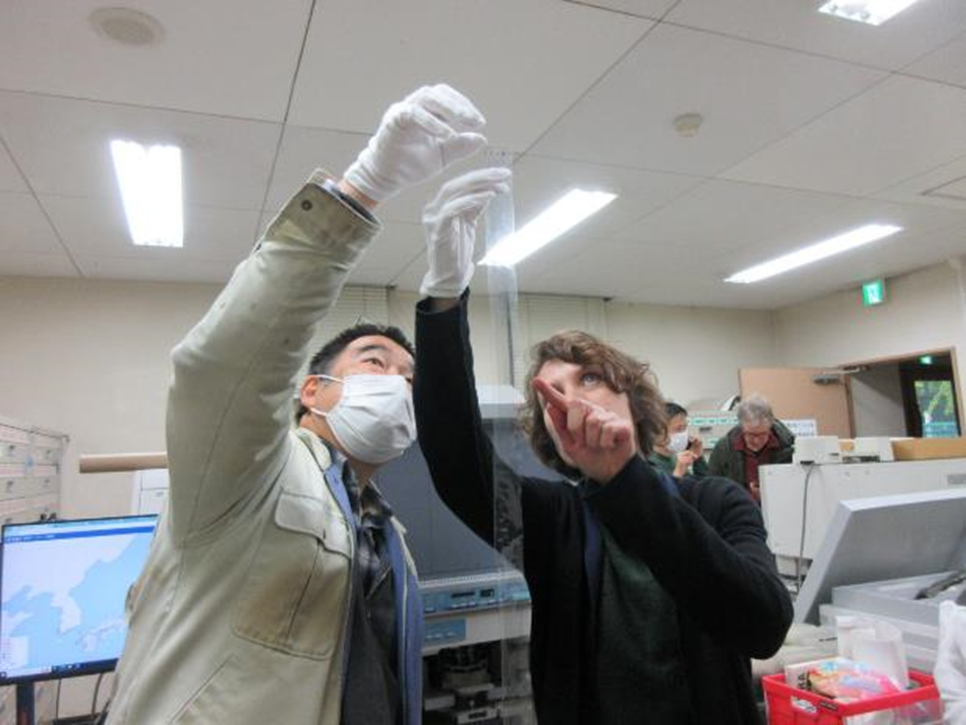

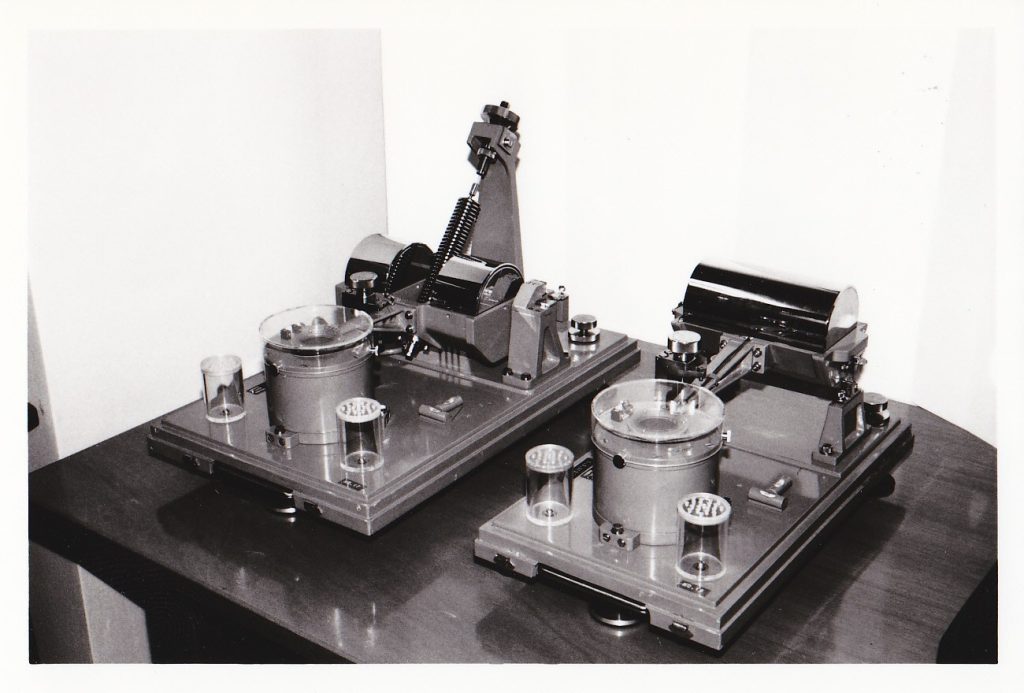

◆開催概要:東京大学地震研究所技術部紹介及び公募概要や業務内容の説明、先輩技術職員との対話など。

◆申込登録:次のいずれかにより事前にお申込ください。

(1) マイナビ(東京大学地震研究所の採用情報掲載ページ)からの申し込み

https://job.mynavi.jp/25/pc/search/corp270574/outline.html

(2) 以下のFormsからの申し込み

https://forms.office.com/r/2VUFfvufzi

※説明会申込受付後、開催情報等をメールでお知らせします。

◆地震研究所技術部のページおよび技術職員からメッセージはこちら

URL: https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/gijyutsubu/

URL: https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/gijyutsubu/message/

◆リクルート情報の詳細はこちらのページをご覧下さい。

東京大学地震研究所 https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/recruitinfo/

マイナビ2025(東京大学地震研究所)https://job.mynavi.jp/25/pc/search/corp270574/outline.html

お問合せ:

東京大学地震研究所庶務チーム(人事担当)

電子メール:jinji%eri.u-tokyo.ac.jp(%を@に置き換えてください。)

電話:03-5841-5668

※説明会申込受付後、開催情報等をメールでお知らせします。

※説明会視聴の際は通信料が発生しますので、Wi-Fi環境での視聴を推奨しています。

お問合せ:

東京大学地震研究所庶務チーム(人事担当)

電子メール:jinji%eri.u-tokyo.ac.jp(%を@に置き換えてください。)

電話:03-5841-5668

地震研究所技術部の説明、及び技術職員からメッセージ

URL:

※説明会申込受付後、開催情報等をメールでお知らせします。

※説明会視聴の際は通信料が発生しますので、Wi-Fi環境での視聴を推奨しています。

お問合せ:

東京大学地震研究所庶務チーム(人事担当)

電子メール:jinji%eri.u-tokyo.ac.jp(%を@に置き換えてください。)

電話:03-5841-5668

地震研究所技術部の説明、及び技術職員からメッセージ

URL: