「CCPREVE」カテゴリーアーカイブ

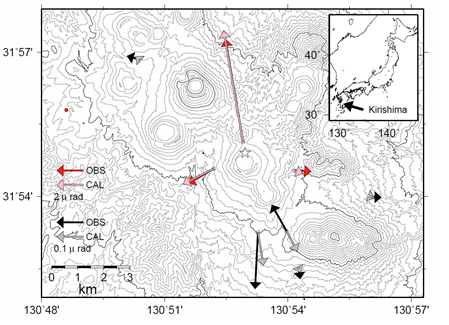

図3.10.1

3.10.6 拠点間連携共同研究

「地震・火山科学の共同利用・共同研究拠点」である地震研究所は,「自然災害に関する総合防災学の共同利用・共同研究拠点」である京都大学防災研究所は, 2014年度から地震・火山に関する理学的研究成果を災害軽減に役立てるための研究を推進するために,拠点間連携共同研究を実施している.両研究所の教員及び所外の教員からなる拠点間連携共同研究委員会を設置して,共同研究の基本方針を決定した上で,両研究所の拠点機能を活用し全国連携による共同研究を実施している.これまでに,震源から地震波伝播,地盤による地震動増幅,建物被害など,地震動被害に影響を及ぼす個別の要因を評価した上で,全体としての評価の精度を向上させることを目的として,南海トラフ巨大地震のリスク評価研究などを実施してきた.

南海トラフ周辺の海域下で発生する地震について,ケーブル式地震・津波観測監視システムDONETの観測記録を用いることによって,海底下地震波速度構造を詳細に決定し,さらには震源の決定精度を上げることが可能となり,巨大地震発生震源域の検討や地震波伝播特性についても詳しい議論が可能となる.今年度は,気象庁一元化震源カタログにある紀伊半島南東沖で実施された構造調査測線の周囲140 km四方で発生した地震のうち,DONETの検測値のみを用いて震源の再決定を行った.この時,それぞれのDONET観測点における地震波速度構造は,南海トラフ沿いで実施された構造調査をもとに構築されたP波速度構造(Nakanishi et al., 2018)を参照した.S波速度構造はP波速度を参照して決定するとともに,堆積層中の極端に遅いS波速度については,S波到達時間に補正を施す観測点補正値を求め,震源決定解析に適用することとした.この解析結果として,611個の地震の震源を再決定した.これらの震源はJMAカタログにある震源よりも全体的に10 km程度浅く求まっており,例えば沈み込むフィリピン海プレートのマントル内に決められていた地震は,プレート境界付近から海洋性地殻の内部で発生していることがわかった.この震源の精度向上によって,DONET観測波形を用いた海域から陸域まで通した地震波伝播特性の詳細な把握を進めている.

一方で,熊野灘より海溝軸近辺のスロー地震が比較的頻繁に発生する場所では,紀伊半島南東沖のDONET1と紀伊半島南西沖のDONET2の間に若干の観測網でカバーできていない領域も存在するため,海底地震計を用いた機動的観測を行うことによって速度構造や震源決定の精度を向上させることができる.この目的で昨年度設置した海底地震計15台は継続して観測中であり,来年度回収・再設置の予定である.

3.10.5 電離層起源電磁場変動を用いたマントル遷移層電気伝導度構造解析

マントル遷移層は豊富な含水可能性が示唆されており,マントルダイナミクスに大きな影響を与えていると考えられる.本研究では電磁探査法を利用して,含水率に感度の高い電気伝導度の標準的なマントル遷移層構造を推定した.外部電磁場ソースを平面波で近似できる一般的な広帯域MT法の周波数帯域と違い,マントル遷移層の深度の解析には数時間〜1日周期の電磁場変動が必要であり,その周波数帯域が卓越する電離層起源のSq場は,短波長分を含むため,平面波ソース近似が不適であることが知られている.また,100点余の全世界の定常陸上磁場観測点データを使ってもSq場分布推定には不足であるため,本研究では磁場データを用いてソース分布を準備する代わりに,大気圏ー電離圏結合モデルGAIAによる高空間解像の電流変動モデルを電磁場ソースとして用いた.3次元電磁誘導計算には,Sqソース入力に対応するよう,積分方程式法であるCIE法によるコードを開発した.世界中の71点の磁場データを最小二乗的に説明する1次元電気伝導度構造を推定したところ,マントル遷移層上部 0.05 S/m〜下部 0.2 S/m であることがわかった.高圧実験によるマントル遷移層物質の電気伝導度測定結果と比較すると,マントル遷移層上部はドライな状態に相当することがわかった.沈み込み帯直下ではプレートによって水が遷移層まで運搬されると考えられているが,マントル全体としては平均的にはドライな状態であり,地域性が大きいことが示唆される.

3.10.4 日本島弧-アジア大陸間の地殻変動解析

日本海や東シナ海といった海域を結ぶ領域の地殻変動を把握するため,日本および中国東部の沿岸に近い陸域GNSS観測点の日座標時系列を解析している.北海道から沖縄まで,日本の西部にある観測点と対岸にある中国の観測点をおおよそ太平洋,フィリピン海プレートの沈み込み方向に結んで17本の基線を組み,2011年東北地方太平洋沖地震の前後で,それぞれの基線長変化を調べた.東北日本では,地震前には太平洋プレートの沈み込みに伴う短縮が見えていたが,地震後は震源域に近い領域で伸長が存在し,それが現在も継続していることが分かった.これは地震後の余効変動が日本の陸域のみならずアジア大陸側にも広がり,広域でその影響が続いていることを示す.西南日本から伸びる基線は,フィリピン海プレートの沈み込みの影響で短縮変形が発生しており,これは地震前後で大きな違いは見られない.また,太平洋側まで基線を伸ばして,その直線上にある観測点間の基線長変化を調べ,空間分布を見ると,海溝に近い太平洋側の基線ほど短縮速度が大きく,プレート間固着に伴うひずみの蓄積が発生していることが分かる.南西諸島では,沖縄トラフの拡大に伴う伸長とプレート収束による短縮が顕著にみられる.これらの基線長変化の特徴は,全体的にプレートやブロックの運動,プレート境界での海溝型地震前後の影響を反映しており,日本周辺のプレート境界の状態を把握するためには,日本のみならず,その影響が及ぶアジア大陸側の地殻変動も把握した上で考える必要があることを示す.

3.10.3 相似地震

ほぼ同じ場所ですべりが繰り返し発生する相似地震は,断層面のすべりの状態を示す指標として注目されている.また,地震の再来特性を考える上で重要な地震である.そこで,日本列島全域に展開されているテレメータ地震観測点で観測された地震波形記録を用いて,日本列島および世界で発生している小規模~中規模相似地震の検出を継続的に行っている.その結果,沈み込むプレートの上部境界では,長期間にわたって繰り返す相似地震群が多数検出された.一方,地殻浅部で発生した大地震の余震活動や群発地震活動の中にも相似地震が存在しているが,その多くは地震活動が活発な時期にのみ発生するバースト的な活動を示していた.作成した相似地震カタログを用いて,日本列島周辺および世界の沈み込み帯におけるすべりの空間分布を調べたところ,得られた平均すべり速度はプレート間巨大地震とその余効すべりの影響が見られる地域ではプレート間の相対運動速度よりも速く,それ以外の地域では遅い傾向を示した.また,プレート間巨大地震発生からの経過時間に応じたすべり速度の時間変化を調べたところ,地震発生直後に急激に増加した後,10年以上かけて徐々に減少していき,30年程度経過した頃から次の地震に向けて緩やかに増加していく傾向が見られた.このような時空間変化の特徴は地震発生サイクルにおけるすべり速度の長期的な変化を示していると考えられる.

3.10.2 地震発生サイクルシミュレーション

速度・状態依存摩擦則を利用して,沈み込み域のプレート境界での地震サイクルの数値シミュレーションを実施した.プレート境界の浅部では速度・状態依存摩擦則に従う摩擦がはたらき,深部ではプレート相対運動速度で安定すべりすると仮定した.サイクルの初めの段階から,深部の速度強化摩擦域での余効すべりにより浅部の固着域(速度弱化摩擦域)への応力集中が発生し,そのため,プレート運動速度の1/10程度のすべり速度の非地震性すべり(長期的先行すべり)が発生することがわかった.このときの応力降下量は地震時のそれに比べると非常に小さいが,伝播距離とともに徐々に大きくなっていく.また長期的先行すべりの発生時には,すべりの進行とともにせん断応力が低下するすべり弱化がみられるが,その際のすべり弱化距離は,摩擦パラメターである特徴的すべり量の2倍程度である.この低速のすべりは,ほぼ一定の伝播速度で浅部に向けて伝播する.伝播速度は,プレート運動速度に比例,法線応力に反比例,特徴的すべり量に依存しないことがわかった.平均的なすべり速度は,地震発生間隔の約80%までは,ほぼ一定であるが,最終的な破壊核形成過程に向けて加速し,すべり速度は地震発生までの時間の逆数に比例して大きくなっていくことがわかった.

3.10.1 地震・火山噴火予知研究協議会企画部

全国の大学等が連携して実施している「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」を推進するために,地震研究所には地震・火山噴火予知研究協議会が設置されている.地震・火山噴火予知研究協議会の下には,推進室と戦略室からなる企画部が置かれ,研究計画の立案と実施で全国の中核的役割を担っている.企画部推進室は,流動的教員を含む地震火山噴火予知研究推進センターの専任教員,地震研究所の他センター・部門の教員から構成されている.流動的教員は,地震研究所以外の計画参加機関にも企画部の運営に参加してもらうために,東京大学以外の大学,関連機関から派遣されており,2年程度で交代する.戦略室には,効果的に研究計画を推進するために,東京大学地震研究所以外の多くの大学の研究者も参加している.企画部では次のような活動を行っている.

1. 協議会の円滑な運営のため常時活動し,大学等の予算要求をとりまとめる.

2. 地震・火山噴火による突発災害発生時に調査研究を立ち上げるためのとりまとめを行なう.

3. 大学の補正予算等の緊急予算を予算委員長と協議し,とりまとめる.

4. 研究進捗状況を把握し,関連研究分野との連携研究を推進する.

例年は3月に成果報告シンポジウムが開催され,大学だけでなく研究計画に参加するすべて機関の研究課題の成果が発表されてきたが,2020年は5月に計画推進部会などごとの成果発表によるオンライン縮小開催となった.科学技術・学術審議会測地学分科会が毎年作成している成果報告書では,各課題の成果報告に基づいて全体の成果の概要をとりまとめている.

2019年度から開始された「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画(第2次)」では,災害科学として重要な次の5つの対象について,研究分野を横断した総合研究を実施することとなっている.南海トラフ沿いの巨大地震,首都直下地震,千島海溝沿いの巨大地震,桜島大規模火山噴火,高リスク小規模火山噴火.これら総合研究を効果的に実施するために,それぞれについて総合研究グループを設置して,研究集会等によりグループ内での密接な情報交換ができるようにした.2020年12月には,観測データや物理モデルを利用した地震長期手法の開発などをテーマとした,地震長期予測ワークショップをオンライン開催した.地震・火山噴火予測研究の現状を正確に社会に伝えることを目的として,主に報道関係者を対象とするサイエンスカフェを5回開催した(4月以降はオンライン開催).

3.10 地震火山噴火予知研究推進センター

| 教授 | 加藤尚之(センター長),吉田真吾,加藤愛太郎(兼任),森田裕一(兼任),大湊隆雄(兼任) |

| 准教授 | 大園真子 |

| 助教 | 小山崇夫,五十嵐俊博 |

| 特任研究員 | GRESSE Marceau |

| 学術支援職員 | 荒井道子 |