海半球センターでは,センターの立ち上げ当初から固体地球科学分野の基礎的な重要課題を解明することを目的にした,大型科研費によるプロジェクトを実施してきた(海半球ホームページ).また並行して,常に一段質の高い観測研究を進めるための観測機器開発と解析手法開発を行なってきた.海半球計画(1996–2001 年)においては,西太平洋域に総合的地球物理観測ネットワークを構築して地球内部をグローバルな視点で見る基盤を整えた.また,地震と電磁気の海底長期機動観測装置を開発して,グローバルな観測網よりも高い解像度を獲得した.2004-2009年度の特定領域研究「スタグナントスラブ:マントルダイナミクスの新展開」(スタグナントスラブ計画)では,太平洋プレートの沈み込みに焦点をあて,観測網と機動観測からアプローチする我々のグループに国内の高温高圧実験グループと計算機シミュレーショングループを統合して,スラブの滞留と崩落のメカニズムおよびそのマントルダイナミクス,更にその地球史上の意義を明らかにした.2007–2011年度の科研費基盤研究(S)(NECESSArray計画)では,日中米の国際協力により,中国東北部に120点の広帯域地震観測網を展開し,直下のマントル遷移層に横たわるとされるスタグナントスラブ構造解明を目指した.その結果,中朝国境に存在する巨大火山・長白山の下の遷移層で横たわるスラブが欠如していることが描出され,マントル深部から長白山にマグマを供給する経路が存在する予想外の可能性が明らかとなった.

2010–2014年度の科研費特別推進研究「海半球計画の新展開:最先端の海底地球物理観測による海洋マントルの描像」(ふつうの海洋マントル計画)では,自ら開発した世界最先端の海底観測装置と観測技術を駆使して,海底拡大軸・ホットスポット・プレート収束帯などの影響を受けずにほぼ水平なマントル流があると期待される,「ふつう」の海洋マントルにおいて,(a) リソスフェアーアセノスフェア境界(LAB)の原因および (b) マントル遷移層の水分布という,2つの固体地球科学分野の根本的課題の解明を目指し,北西太平洋のシャツキーライズの北西側(海域A)および南東側(海域B)の2海域[図3.7.1]における観測を実施した.年代が近い両海域においても構造が顕著に異なることが明らかとなり,マントル史をふまえた成因の解明の必要性を再認識した.また,2014年度からは,太平洋域の約2億年に渡る進化の解明からマントルダイナミクスの理解を深化させることを目的とした「太平洋アレイ(Pacific Array)計画」に基づいた観測研究を開始した.

(1)太平洋アレイ計画 (Pacific Array)

(1-1) 経緯と計画の概要

特別推進研究「ふつうの海洋マントル計画」では,プレートテクトニクスの基本的な構造が存在すると考えられる海洋リソスフェア・アセノスフェアシステム(LAS)の解明を目指した先端的観測研究を行った.その成果として,十数台の広帯域海底地震計/電磁力計からなる小スパンアレイによる1–2年程度の観測により,アレイ直下の地震波速度(方位異方性を含む)・電気伝導度構造について,空白域であったモホ面からアセノスフェアまでの深さにわたる連続探査を可能にする技術革新を達成した(Takeo他, 2013, 2016, 2018; Baba他, 2010, 2017).海洋マントルの地震観測研究が,これまで主に屈折法探査による海洋モホ面直下(海底下10 km程度),またはグローバル表面波トモグラフィーによる深部(50 km以深)の大まかな構造(水平波長が数千 kmの解像度)のみにとどまっていたことに比べると,この「広帯域海底地震探査」の手法を適用することで,LAS全体を深さ方向に連続的に探査できる[図3.7.2]ようになったことは,観測研究上のブレークスルーと考えられる(同様の解析は電磁気観測データについても可能になった).「太平洋アレイ(Pacific Array)計画」は,このブレークスルーに基礎を置き,海洋底における1–2年間の広帯域地震計・電磁力計アレイ観測(各十数台)を1単位として,時期をずらしながら十年程度で太平洋の広い領域をカバーする観測網の実現を構想している[図3.7.3].“アレイのアレイ” を考えることで国際協力の下,十年程度の時間枠で到達可能な目標となり,海外の当該分野の第一線の研究者らの賛同のもと国際連携体制が作られ,第1期の観測を2018年から日韓共同および米国により太平洋の2カ所の海域で開始した.また2019年には,新たに米国の二つのアレイ計画がNSFによって採択され2021年以降に観測網展開(第2期)を行う予定である.

日韓共同の太平洋アレイ観測は,地球上最古の海域でOldest1海域観測と称して,2018年11月に広帯域海底地震計12台と海底電磁力計7台をマリアナ東方の太平洋で最も古い海域に展開した.本アレイ観測は,太平洋アレイの1アレイとして全体計画に貢献すると共に,太平洋プレート生成のダイナミクスの解明と海洋プレート成長モデルの検証を目的としている.観測網展開の航海(KIOST所有の研究船を利用)には日韓の大学院生も多数参加した.一方,米国の観測網展開は2018年5月に行われ,中部太平洋海域に30点の広帯域海底地震計を展開し,アセノスフェア内小規模マントル対流のイメージングを目指す.この観測航海には,本センター所属の大学院生2名が国際インターンとして参加し,観測網の展開に貢献した.両アレイとも展開してから1年後の2019年に無事回収が行われ,現在データの解析が進められている.米国はさらに二つ目のアレイを2019年11月に太平洋南部に展開した(一年後の2020年11-12月に回収).地震研を中心とした日本チームは,台湾との国際共同観測研究として,Oldest-1を補完し最古の海域全体をカバーするOldest-2アレイを2021年夏から開始すべく準備を進めている.台湾側の観測船のプロポーザルが採択されたものの,Covid19の影響で予定通り観測が行われるかは見通しが立たず,翌年に延期される可能性が高い.またOldest-2のあとには,ハワイ-天皇海山列屈曲点周辺での海底地震・電磁気観測(HEB)を,ドイツとの国際共同観測計画として進める.

(1-2)海底地震観測

「太平洋アレイ計画」の第1期のアレイ観測として,太平洋最古の海洋底(グアム島東方沖)での海底地震・電磁気観測を計画している.その前半部(Oldest-1観測)は韓国ソウル大学との国際共同観測研究として実施している.Oldest-1観測自体は2018年秋から2019秋にかけて実施され,回収された記録を用いて,日韓共同でのデータ解析が行われている.また,第1期アレイ観測の後半部(Oldest-2)として台湾との国際共同観測が計画されており,2021年の観測開始に向けて準備を進めている.また,第2期のアレイ観測として,ハワイー天皇海山列屈曲点周辺での海底地震・電磁気観測(HEB)を,ドイツとの国際共同観測として計画している.

(1-3)海底電磁気機動観測

海底電磁気機動観測は,全12観測点の内の7観測点に自由落下・自己浮上方式の海底電磁力計(OBEM)を設置し,全台を無事回収した.すべての観測点で有効なデータが取得できていることが確認できている.現在,韓国の共同研究者と共同してデータ解析を進めており,観測アレイ下のマントル最上部からマントル遷移層上面までの電気伝導度構造を明らかにできると期待している.予察的な解析結果は,この海域ではリソスフェアに相当すると考えられる低電気伝導度層の厚さが200km程度にまでおよぶことを示した.この値は,北西太平洋の「ふつうの海洋」域よりも厚く,むしろ東北アウターライズ沖の構造に近いので,古い海盆の構造が単一のリソスフェア冷却モデルでは説明できないとした,従来の研究成果を補強するものである.

(1-4)マントルの高分解能イメージング

Oldest-1アレイ観測で回収された広帯域地震波形連続記録に対して,「広帯域海底地震探査」手法を適用し,太平洋最古の海洋底(約1.7億年)の一次元S波速度構造を求めた.得られた構造を同じ太平洋プレート上にある「ふつうの海洋マントル計画」の海域A(約1.3億年)・海域B(約1.4億年)の構造と比較した.Oldest-1の構造は海域Bと似ていることが明らかになった.半無限冷却モデルに基づくプレート成長を仮定して,海域Bの構造を0.3億年成長させた構造はOldest-1の構造を説明できず,なんらかの熱的擾乱の必要性が示唆される.

また,太平洋域の陸上および海底地震計記録を用いた表面波トモグラフィー解析により,太平洋全体の3次元上部マントルS波速度構造を明らかにする研究を継続的に行っているが,Oldest-1アレイ観測で得られたデータを追加した結果,この領域の構造が改善され,最古の海洋底のリソスフェアが従来のモデルより高速度かつ厚いという違いが得られた.

電気伝導度構造については,「ふつうの海洋マントル計画」の海域A・Bそれぞれで異方性を考慮した1次元構造の解析と,等方3次元構造の解析を進めている.1次元電気伝導度異方性については,A海域のアセノスフェアの深さにおいて高電気伝導度の軸が北東-南西方向に検出されたが,この向きは太平洋プレートの絶対運動方向とも過去のプレート拡大の方向とも斜交するので,一般的に考えられているプレート拡大やマントル対流にともなう異方性構造の出現と解釈することは難しい(Matsuno et al., 2020).一方で等方3次元構造モデルは,アセノスフェアの深さにおいてアレイとほぼ同等の幅を持って北東-南西方向に伸張する高電気伝導度領域の存在を示している.したがって1次元異方性構造解析の結果は,この大きな不均質構造を異方性で解釈したものと考える事もできる.不均質構造が何を示しているかについては更なる考察が必要である.

(2)その他のプロジェクト

(2-1)太平洋オントンジャワ海台

オントンジャワ海台においてJAMSTEC等との共同観測を2014年から科研費基盤研究(B)の採択を受け実施した.このプロジェクトは,これまで充分な海洋物理観測がなされていなかったこの巨大海台下の深部構造とその成り立ちを明らかにすることを目的としている.2014年末から2017年初頭にかけて観測が実施された.観測機器は全台回収された.電磁気データについては,現在時系列データの1次処理を進めている.地震波データについては,表面波を用いた3次元上部マントルS波速度構造解析の結果,オントンジャワ海台のリソスフェアが周辺海域のリソスフェアより有意に厚いことが明らかになった.岩石学的結果と地球内部物性論の知見とあわせた結果,これは,オントンジャワ海台形成時の脱水された溶け残りマントルがオントンジャワ海台下部に底付けされたためであることを示唆していると考えられる.また,地震波干渉法による解析を行い,周期10-50秒の帯域で位相速度を測定した.この解析の過程で,周期25秒付近に鋭いピークを持つ波が存在することを明らかにした.解析の結果,この波はバヌアツ付近を震源とするものであることが明らかになった.

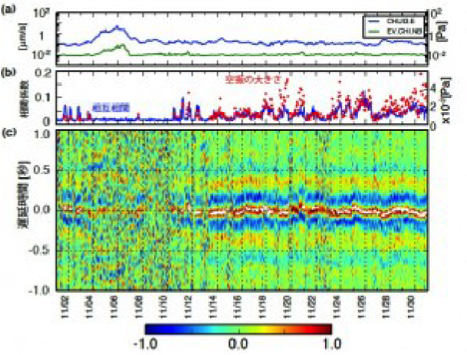

(2-2)小笠原西之島

小笠原西之島周辺海域において,西之島下のマグマ溜りおよび海洋島弧の電気伝導度構造を推定することを目的とした電磁気観測を2016年より継続的に行っている.本研究は,火山噴火予知研究センター,地震火山噴火予知研究推進センター,観測開発基盤センター,海洋研究開発機構,名古屋大学および気象庁との共同プロジェクトである. 2016年10月から2017年5月にかけての第1次観測では,当センターのOBEM4台と海洋研究開発機構のベクトル津波計(VTM)1台を設置・回収した.続いて2018年5月から同9月にかけての第2次観測では,当センターのOBEM5台を設置・回収した.第2次観測の回収の際に海洋研究開発機構のOBEM6台を新規に設置し,2019年5月にそのうち4台を回収した(第3次観測).2台のOBEMは,錘を切り離せず浮上しなかった.いずれのOBEMも音響による錘切離し信号には正常に応答したこと,着底位置が設置時より数10mずれていたことなどから斜面崩壊などで切り離し部が埋まってしまった可能性がある.この航海では,当センターの2台のOBEMおよび海洋研究開発機構のVTM3台を新たに設置した(第4次観測).これらの機器は同年8月の航海で回収予定であったが,台風の影響で航海を実施できなかった.2020年12月および2021年1月には無人潜水艇による潜航調査を含む公開を実施した.第4次観測で設置した機器は5台中2台を自己浮上にて回収したが,これらの機器は設置時の位置から3 km前後も島から離れる方向に移動していたことが判明した.また自己浮上にて回収できなかった機器(当センターの2台のOBEMを含む)のうちのVTM1台および第3次観測で回収できなかったOBEM2台について無人潜水艇を用いて探索したが,機器の発見・回収には至らなかった.構造解析は全ての観測データの収集を待って行う予定であるが,副次的成果として,第1次観測中の2016年11月中旬に全磁力と傾斜に顕著な変動があったことが確認された.この期間,西之島の噴火活動は休止していたが,西之島を取り囲むように設置した5台全ての機器で同時期に変動が観測されたので,火山内部で生じた何らかの現象を捉えたものと考えられる(Baba et al., 2020).第2次観測中の2019年7月には小規模の噴火があり,これに関連すると考えられる全磁力の変化が各観測点で観測された.また西之島東側の斜面に設置したOBEMは設置時と回収時で位置が大きくずれており,OBEMの傾斜変化や磁場データが示すOBEMの回転などと併せて考えると,観測点付近で斜面崩壊を起こったことが推定される.また第4次観測期間中の2019年12月から2020年8月にかけては大規模な噴火が確認されており,回収できなかった機器はこの噴火活動の影響をうけて自己浮上が不可能な状態になった可能性がある.